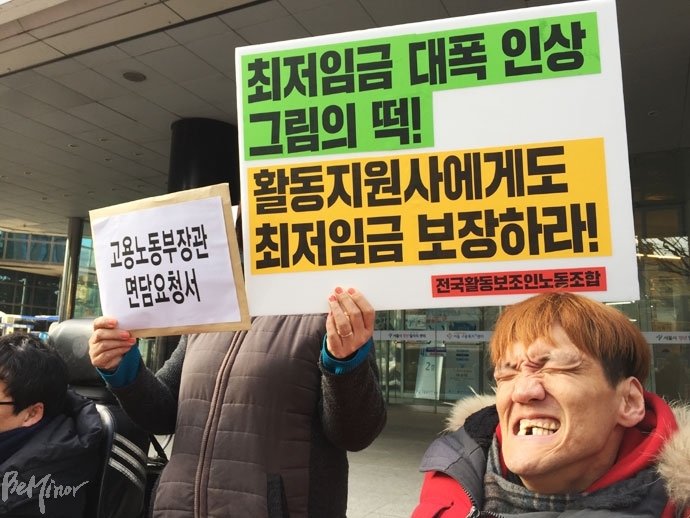

활동지원기관에서 활동보조인에게 강요하는 '부제소특약'은 ‘무효’

활동보조인 근로 실태 조사·분석해서 예산 편성에 반영해야

국회입법조사처는 8일 ‘장애인 활동보조 급여 관련 문제점 및 개선방안’(이슈와 논점, 제1429호)에서 활동보조 급여 단가 산정의 적정성과 그로 인해 발생하는 노동법적 문제에 대해 짚었다.

올해 장애인활동지원사업 예산은 6716억 원으로 이때 산출의 기초가 된 활동보조 급여 시간당 단가는 10760원이다. 활동보조 급여 단가는 인건비(최저임금, 주휴수당, 연차수당)와 관리운영비(4대 보험, 퇴직충당금, 기관운영비)로 구성된다. 지침상 급여의 시간당 단가의 75%는 인건비에, 25%는 관리 운영비로 쓰인다.

만약 활동보조인이 1주 15시간 ‘이상’ 일하면, 기관은 이들에게 기본급여 외에 주휴수당 등 법정수당을 지급하고 관계 법령에 따라 4대 보험 사업주 부담분과 퇴직충당금을 확보해야 한다. 반면 1주 15시간 ‘미만’(이른바 초단시간 근로) 일하면 사용자인 기관에 주휴수당, 연차수당, 퇴직금 지급 등의 의무가 발생하지 않는다. 그러나 현재 대부분의 활동보조인들은 1주 15시간 이상 일하기에 현재 단가로는 인건비와 기관 운영비를 감당하기 어려운 문제가 발생하면서, 활동지원 사업을 포기하는 기관도 발생하고 있다.

그뿐만 아니라 최근 일부 활동지원기관이 주휴수당 등 법정수당을 지급하지 않더라도 소를 제기하지 않도록 하는 부제소특약을 활동보조인에게 강요하거나, 법정수당 지급을 하지 않기 위해 초단시간근로가 되도록 근무시간을 쪼개는 방식 등의 편법을 쓴 사실이 발견되기도 했다.

이에 대해 국회입법조사처는 “활동보조인은 활동지원기관과 근로계약을 체결한 근로기준법상 근로자이며, 이들은 근로기준법, 최저임금법 등 노동관계법상 보호 규정이 적용된다”면서 “근로기준법, 최저임금법은 형사적 제재를 예정하고 있는 강행법이라는 점에서 법 위반에 대한 부제소특약은 무효”라고 밝혔다. 또한, “장애인 활동지원기관인 사용자는 강행법규를 위반하거나 근로자인 활동보조인에게 부제소합의를 강요할 수는 없다”면서 “장애인 활동보조 급여가 초단시간 근로의 형태로 지급될 경우, 장애인에게 제공되는 활동지원서비스의 질과 활동보조인의 근로조건이 저하될 우려가 있다”고도 지적했다.

이러한 현실을 개선하기 위해 국회입법조사처는 첫 번째로 “활동보조 급여 선정 단가의 적정성을 제고할 필요가 있다”면서 활동보조인의 근로 실태에 대한 면밀한 조사·분석과 최저임금 인상에 따른 다른 법정수당 등의 영향 분석을 하여 이러한 결과가 예산 편성 단계에서 반영되어야 한다고 강조했다.

둘째로는 정부와 지자체에 기관의 관련 예산 집행에 대한 관리감독과 활동지원기관과 활동보조인 간의 노동관계법에 근거한 근로감독을 철저히 할 것을 요구했다.

마지막으로는 활동보조인의 처우가 장애인 활동지원서비스의 질과 직결되는 만큼 활동보조인의 처우 개선에 대해 노력해야 한다고 강조했다. 최근 정부가 일자리 안정자금을 통해 기관을 지원하겠다는 발표에 입법조사처는 “활동지원기관의 부담을 줄이는 효과는 있으나, 활동보조인의 처우개선 효과는 미흡”하다고 밝혔다.

앞서 2016년 국가인권위도 장애인 활동보조 급여를 다른 유사 사회서비스와 비슷한 수준으로 높여 활동보조인의 처우를 개선하라고 권고한 바 있다. 입법조사처는 “장애인활동보조사업은 사회보험방식이 아닌 사회서비스라는 점에서 처우개선비 재원은 정부 예산이 필요한 부분”이라면서 국가의 책임을 강조했다.