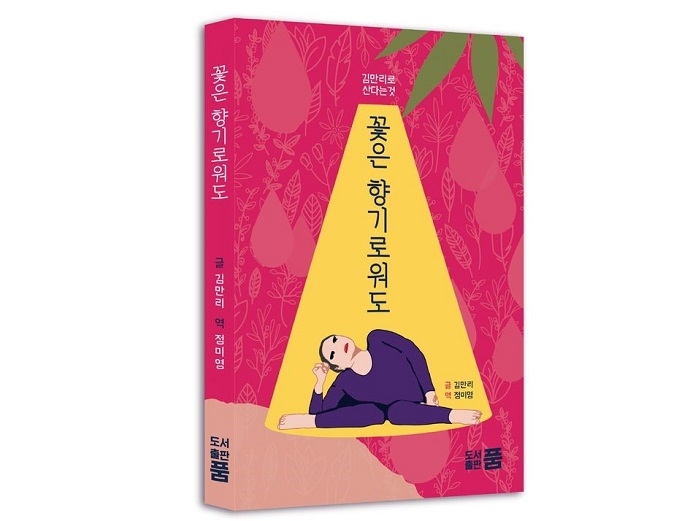

김원영이 읽은, 책 『꽃은 향기로워도』 ②

극단 타이헨은 1983년 첫 공연 ‘꽃은 향기로워도’를 무대에 올린다. 레오타드를 입은 S자로 휘어진 몸들이 무대에 등장한다. 김만리는 처음부터 연기자의 기본 복장이 레오타드 의상이라고 강조했다. “신체장애인의 신체성을 최대한 표현하기 위해서는 몸의 선이 그대로 드러나”기 때문이라고 했다. 첫 공식 무대의 첫 장면에서 김만리 자신이 레오타드를 입고 연체동물처럼 꿈틀대며 등장했다.

나는 장애인 배우가 등장하는 공연을 처음으로 기획했던 2011년부터, 장애인의 몸과 움직임, 언어를 적극적으로 표현방법으로 삼되, 그것이 무대 위에서 ‘아름답게’ 보여야 한다고 생각했다. 나는 장애인의 몸과 언어를 감추거나 극복하는 공연을 원하지는 않았지만 그것이 어떤 식으로든 ‘미적인’ 대상이 되기를 바랐다. 레오타드 의상 따위를 입고 바닥을 구불구불 기어가는 모습은 나의 상상 속 ‘미적 대상’에는 존재하지 않았다. 그것은 기이한 존재들을 무대 위에서 전시하던 ‘프릭쇼(기이한 신체를 전시하고 소비하는 공연)’를 연상시킬 뿐이었다. 하지만 김만리는 “기이한 모습의 장애인이 곡예단에 팔려가 구경거리고 살아가는 얘기는 얼마 전까지 있었던 이야기”라면서도 “이런 이들이 아무리 사회적 산물이라 하더라도 ‘색다른 것을 보고 싶은 마음’은 인간의 본능적 심리”라고 인정한다. 인간의 에고이즘을 통제하거나 재구성하는 법적/제도적/언어적 테크닉에 관심을 내려놓았듯, 김만리는 인간의 본능적 심리를 재구성하는 미학 이론이나 공연적 기교 따위에는 관심이 없어 보인다. “아예 철저히 구경거리가 되어주자. 그 대신 우리를 쳐다보는 그 시선을 당신들에게도 돌려주마.”(172면) 무대 위에서 바닥을 기어가고 술주정을 부리던 중증장애인 배우들은 마지막에 객석을 향해 몸을 뒹굴며 객석 사이사이로 들어가고 천장에서 거대한 어망이 떨어져 관객과 배우를 모두 그물 안에 가둬버린다.

나는 김만리보다 30년 늦게 태어났다. 김만리는 60년대를 특수학교에서 보내며 69년 교복을 입고 ‘고교생활’을 꿈꾸다 좌절하지만, 나는 90년대 후반을 특수학교에서 보내다 99년 교복을 입고 고교생활을 꿈꾼다. 김만리는 고교진학이 좌절되지만 나는 우여곡절 끝에 (비장애인들과 함께 다니는 학교의) 고등학생이 되어 교복을 입었다. 내가 정치적 의식이 생긴 2000년대 이후 나에게 ‘국가’는 늘 안정적으로 존재했다. 국가는 마음에 들지 않기도 마음에 들기도 했지만, 나는 투표권이 있었고, 국가로부터 기초생계비를 받았고, 장애인복지카드를 발급받았다. 법을 공부하고 법에 대해 말하고 쓰면서 나는 국가의 안정적인 일원이 되었다. 장애가 있고 가난해서 힘들었지만 국가의 ‘바깥’에 존재해본 적은 없었다.

책 『꽃은 향기로워도』를 읽으며 나는 국가의 존재를 전제하지 않은 공간에서 펼쳐지는 장애인의 삶과 예술을 간접적으로나마 경험할 수 있었다. 김만리는 지금까지 45년간 활동보조인의 도움을 받으며 살지만 사회보장제도로서 활동보조급여를 국가에서 받지 않는다(투표권도 없다). 대부분의 시간을 ‘자원봉사’로 활동보조를 제공한 수많은 사람들과 함께 살았다. 오키나와로 여행을 떠나는 장면에서, 김만리와 함께 떠난 비장애인 여성들은 어떤 규범이나 제도 없이 중증장애인과 공생할 수 있는 길이 무엇인지를 그냥 그곳에서 찾는다. 타이헨을 시작할 때에도, 김만리는 연극이론이나 기법에 관해 공부를 하거나, 국가의 특정한 지원을 받거나, 해외의 사례 따위를 알고 있지 않았다. 장애인의 몸에서 출발하고, ‘지면’에서 세계관이 시작한다는 점을 포착하고, 인간의 에고이즘, ‘색다른 것을 보고 좋아하는’ 인간의 본능에 그냥 부딪힌다.

나는 활동보조서비스가 비장애인의 자원봉사로 이뤄져서는 안 된다고 생각한다. 민주공화국의 헌법을 지닌 국가에서 장애인은 최저생활을 보장받아야 하며, 마땅히 활동보조서비스를 요구할 권리를 지닌다고 믿는다. 이것은 내가 전제하는 국가-법(규범)으로부터 도출되는 논리적 결론이다. 공연예술에 관해서도 마찬가지다. 장애인의 몸도 무대 위에서 힘을 가진다면 왜 그런가? 그럴싸한 미학 이론이 성립할 수 있다고 믿는다. 프릭쇼와 프릭쇼가 아닌 장애예술을 만드는 차이는 무엇인가? 납득할 만한 언어로 설명해줄 논문이 있기를 바란다(서양 사람들이 뭔가를 말했을지도 모른다). 국가-법, 혹은 ‘문명(언어)’의 바깥에서 나는 아무것도 상상할 수 없다.

장애인의 공연예술은 1970년대 후반부터 미국이나 유럽에서 등장하지만, 바닥으로 내려와 타고난 몸짓으로 ‘꿈틀꿈틀’ 기어가기를 주저하지 않는 공연은 (적어도 내가 확인한 바로는) 1990년대까지 등장하지 않았다. 신체장애인이 휠체어를 타거나 목발을 들고 비장애인 배우나 무용수와 기교적인 움직임을 만들어내는 시도들이 주를 이뤘고, 장애인의 몸을 ‘신기하게’ 보는 것과 예술적으로 경험하는 것의 차이를 해명하려는 시도와 논쟁이 늘 존재했다.

1983년 서양이 주도하는 현대예술계와 연결되어 있지 않았던 김만리의 극단 타이헨이 지금은 ‘납득 가능한’ 퍼포먼스를 창출한 것은 김만리가 국가(가부장)-법-사회 바깥의 존재, 그러면서 장애인운동에서조차 외면당한 존재였기 때문일지도 모른다.

“가장 큰 동기는 장애인 해방운동에서 맛보았던 좌절감이다. 언어만 남아 있을 뿐인 그 세계에 이젠 진저리가 났다. 언어장애가 없는 장애인인 나의 어중간함. 그 경계를 허물고 있는 그대로의 나를 표현하기 위해 아무런 얽매임 없이 마음껏 온몸을 사용해보고 싶었다. (...) ‘논리’라는 언어에 의지하게 되는 자기모순. 거기서 벗어나고 싶은 욕구가 내 안에 최대한으로 차올라 있었다.”(164면)

물론 타이헨은 이후 그 자체로 얼마간 ‘주류’가 되었다. 김만리는 케냐에 공연을 갔을 때의 경험으로 자신이 ‘일본이라는 경제대국’에서 사는 장애인이기 때문에 전 세계의 관심을 받을 수 있었음을 인정한다. 타이헨은 더 이상 문명-국가-언어-규범이 부정된 공간에서 창작하는 팀이 아니다. 그럼에도 1996년 원작이 출간된 『꽃은 향기로워도』에서 우리는 지금은 사라진 그 부정성의 장소가 주는 힘과 창조성을 확인할 수 있다. 그곳은 종종 야만적이고 가혹해서 굳이 찾아가고 싶지 않은 시공간이지만, 법(규범)과 국가에 의한 구제, 지원, 보호, 육성을 제외하면 우리의 삶과 예술을 생각하고 말하고, 지속하기가 점점 어려운 시대에 이 부정성을 상상해 보는 일은 가치가 있을 것이다.

| 원영의 ‘지하 생활자의 수기’ 비마이너 출범부터 함께 했지만 1년에 글 두 개 쓰는 게으른 칼럼니스트. <실격당한 자들을 위한 변론> 등을 썼다. 법, 장애, 예술에 관심을 두고 산다. |