시·청각장애인, 영화사업자 상대로 소송

1·2심 모두 장애인이 승소… “영화사업자에 과도한 부담 아냐”

영진위, 배리어프리 영화 상영 계획 없고 예산도 0원

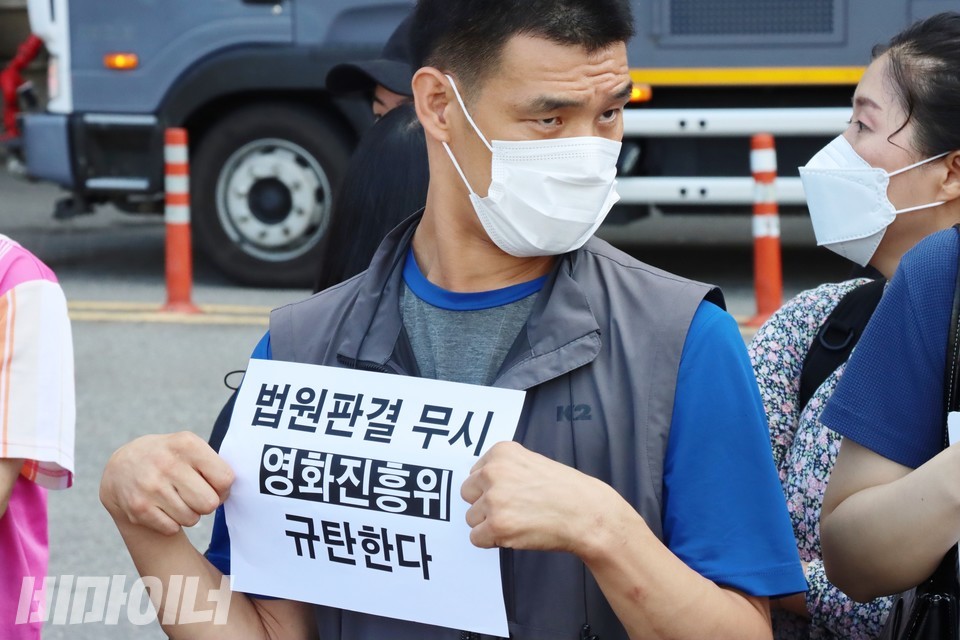

장애계 “시간 끌지 말고 지금 당장 도입하라”

청각장애인은 한국어 자막을 볼 수 있는 외국영화만 본다. 시각장애인은 한국어가 들리는 한국영화만 본다. CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 영화사업자 3사와 영화진흥위원회(아래 영진위)가 시·청각장애인의 영화관람권(영화 볼 권리)을 보장하지 않기 때문에, 장애인이 선택할 수 있는 영화 폭은 매우 제한돼 있다.

시·청각장애인 당사자가 영화를 온전히 즐기려면 화면해설, 대사·소리 정보를 표현한 한글자막, 수어통역화면 등이 필수로 제공돼야 한다. 이런 영화를 ‘배리어프리 영화’라고 한다. 서울고등법원은 지난해 11월 25일, 영화사업자 3사에 배리어프리 영화를 상영하라고 판결하며 시·청각장애인의 손을 들었다.

법원 판결에 따라 영화사업자 3사는 지금 당장 배리어프리 영화를 도입해야 한다. 그런데 영진위가 배리어프리 상영 관련 기술 테스트를 한다며 시범사업을 진행해 논란이 되고 있다. 김성연 장애인차별금지추진연대(아래 장추련) 사무국장은 “시범사업만 하고 도입은 언제 할 건가? 영진위는 올해 배리어프리 영화 도입 예산조차 편성하지 않았다”고 규탄했다.

이에 장추련, 장애우권익문제연구소 등 장애인단체는 1일 오전 10시, 시범사업이 진행되는 CJ CGV 앞에서 기자회견을 열고, 영진위를 향해 “시간 끌지 말고 지금 당장 배리어프리 영화 도입하라”고 요구했다.

- 배리어프리 영화 상영, 지난해 고작 4편

시·청각장애인 당사자가 법원에 소를 제기한 건 2016년이다. 시각장애인 2명, 청각장애인 2명은 영화사업자 3사가 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률(아래 장애인차별금지법)에 따른 정당한 편의를 제공하지 않는다며 차별구제청구소송을 제기했다.

영화사업자 3사는 재판 내내 배리어프리 영화를 상영하는 게 ‘과도한 부담’이 된다고 주장했다. 그러나 재판은 1·2심 모두 장애인이 승소했다.

2017년 12월, 법원은 1심 판결에서 ‘영화사업자들이 배리어프리 영화에 관한 화면해설과 자막 및 이를 재생할 수 있는 장비를 제공하는 게 장애인차별금지법상의 과도한 부담이 되거나 현저히 곤란한 사정이 있는 것으로 보기 어렵다’고 판단했다. 따라서 장애인과 비장애인이 동등하게 영화를 관람할 수 있도록 정당한 편의를 제공하라고 판결했다. 또한 ‘배리어프리 영화 상영 정보를 영화관 누리집에 제공하고 영화관에도 점자나 큰 활자로 확대된 문서, 한국 수어통역 등을 제공하라’고 판결했다.

지난해 11월 25일에 나온 2심은 1심 판결보다 축소됐으나 여전히 시·청각장애인의 영화관람권을 보장해야 한다고 판단했다. 법원은 300석 이상의 좌석 수를 가진 영화관과 모든 상영관의 총 좌석 수가 300석이 넘는 상영관이 1개 이상인 복합상영관에서 총상영 횟수의 3%에 해당하는 횟수로 배리어프리 영화를 상영해야 한다고 판결했다. 즉, 한 영화관의 좌석 수가 299개까지면 배리어프리 영화를 상영하지 않아도 되는 것이다.

일부 승소였지만, 장애계는 환영했다. 영화사업자 3사가 장애인에게 정당한 편의를 제공해야 하는 근거가 만들어졌기 때문이다.

그러나 영화사업자 3사는 전체 상영 횟수의 3%만 배리어프리 영화를 상영하라는 판결도 수용하지 않고 상고했다. 따라서 이 소송은 대법원까지 가게 됐다.

영화사업자 3사는 억울하다는 입장이다. 박승규 장추련 활동가에 따르면 영화사업자 3사는 재판 내내 ‘시·청각장애인을 위한 편의를 제공하고 있다’고 주장했다.

실제로 배리어프리 영화를 상영하는 날이 있긴 하다. ‘가치봄’, ‘영화관람데이’라는 이름을 붙여 상영한다. 그런데 상영 횟수가 너무나 제한적이다. 김의겸 더불어민주당 국회의원이 영진위에 제출받은 통계에 따르면 가치봄 행사로 상영된 영화는 2020년 8편, 2021년 4편이다. 전체 상영횟수 대비 상영된 비율은 ‘백두산(2019)’ 0.001%, ‘삼진그룹 영어토익반(2020)’ 0.002%, ‘보이스(2021)’ 0.03%에 그쳤다.

이마저도 평일 상영이 대부분이다. 2020~2021년 ‘가치봄 영화 요일별 상영 현황’에 따르면 평일(월~목) 상영이 93.8%이고, 주말(금~일) 상영은 6.8%다. 일요일 상영은 2년간 단 한 번도 없었다.

소송대리인 김재왕 공익인권변호사모임 희망을 만드는 법(아래 희망법) 변호사는 “일주일에 세 번, 그것도 영화관에 방문하기 어려운 평일에, 이마저도 정해진 극장에서만 배리어프리 영화가 상영된다. 장애인차별금지법이 2008년 시행되며 14년이 지났지만 영화사업자 3사는 아무것도 하지 않았다”고 비판했다.

시각장애인 당사자인 이희영 성동장애인자립생활센터 활동가는 “배리어프리 영화 날짜와 시각, 장소 모두 맞추기 어려워서 그냥 비장애인용 한국영화만 본다. 그런데 한국영화도 화면해설 없이는 이해하기 힘들다. 최근에 〈한산: 용의 출현〉을 봤는데 일본어가 어찌나 많이 나오던지, 이순신 장군이 등장했다는 것 말고는 아무것도 알 수 없었다”고 규탄했다.

- 법원 판결 무시하고 또 테스트만 하는 영진위

상황이 이런데 영진위는 시범사업만 하고 있다. 정지원 영진위 영화문화저변화지원팀 주임에게 문의한 결과, 시범사업은 ‘폐쇄형’으로 진행되고 있다.

배리어프리 영화 상영에는 개방형과 폐쇄형 두 가지가 있다. 개방형은 화면해설, 한글자막, 수어통역 등을 영화 자체에 입힌 것이다. 폐쇄형은 같은 영화를 비장애인과 장애인이 동시 관람하되, 시·청각장애인에게 별도의 장비를 지급해 화면해설, 한글자막, 수어통역을 제공하는 것이다. 가치봄, 영화관람데이 등은 개방형이라고 할 수 있다. 장애인단체는 폐쇄형으로 영화를 상영해 장애인도 비장애인처럼 아무 때나, 자신이 원하는 극장에서 영화 볼 권리를 보장하라고 요구한다.

정지원 주임은 1일 비마이너와의 통화에서 “장애인단체에서 시범사업에 큰 우려를 하고 계시지만 오해라고 말씀드리고 싶다. 영진위는 2심 선고가 나오기 전부터 기술 타당성 평가를 했고, 그 결과로 올해 실제 상영관에서 약 30회에 걸친 테스트를 진행하고 있다. 장애 구분 없이 모두가 같은 영화를 보실 수 있게 하는 게 영진위의 목표”라고 말했다.

장애인단체 활동가들은 영진위 입장을 받아들일 수 없다고 했다. 2016년부터 이어진 소송에서 기술 테스트, 장비 시연, 장애인 관람객을 배제하지 않는 해외사례 등 모든 테스트가 끝났고 이제는 실질적 도입을 해야 한다는 것이다.

김성연 장추련 사무국장은 “올해 3월에 영진위 자문단 회의에 참여했다. 시범사업을 한다고 하길래 결사반대했다. 이제는 테스트가 아니라 도입해야 할 때라고 강조했다. 배리어프리 영화 상영 예산을 도입했냐고 물어보니 영진위가 ‘아직 예산을 편성하지 않았고, 연구 관련 예산만 2억 정도 편성했다’고 말했다. 법원 판결을 받아들일 생각이 없는 듯 보인다”며 “시범사업을 진행하면서 원고인 시·청각장애인 측에는 한마디 언질도 없었다. 계획도 없이 연구로 또 1년 보내고, 배리어프리 상영은 대체 언제 시행하나?”라고 성토했다.

김재왕 희망법 변호사는 “문화체육관광부 산하 공공기관인 영진위는 장애인차별금지법을 준수할 의무가 있다. 그러나 영진위는 시·청각장애인의 욕구를 파악하지 않고 엉뚱한 사업에 돈을 쓴다. 시·청각장애인의 영화관람권 투쟁이 2004년부터 18년이 됐다. 영진위는 그간 무엇을 하고 이제 와서 또 테스트를 한다는 것인가?”라고 규탄했다.

박김영희 장추련 상임대표는 “장애인은 영화 내용을 영화평에서만 알 수 있다. 영화를 통해 문화를 즐기고, 정서를 나누고, 역사적 사실로부터 우리가 무엇을 해야 하는가 이야기하는 것 등은 비장애인만 누려야 하는 일이 아니다. 영진위가 영화사업자의 편이 아니라 장애인의 편이었다면 지금 당장 폐쇄형 배리어프리 상영을 시행했어야 했다. 대법원판결까지 시간 끄는 게 아니고서야, 차별행위자인 영화사업자의 상영관에서 시범사업을 하고 있으니 답답할 노릇”이라고 비판했다.

한편 이번 기자회견은 영화사업자 세 곳 중 영진위 시범사업이 진행되는 곳에서 릴레이로 진행되고 있다. 지난달 29일에는 롯데시네마 건대입구점에서 진행됐다. 오는 5일 오전 10시에는 메가박스 상암점에서 진행할 예정이다.