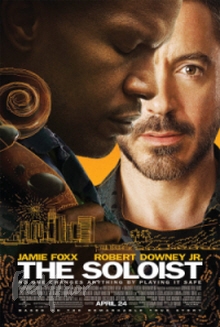

[다시보기] 솔로이스트

|

도움이 아닌 강요

한 인간을 돕는다는 것은 상대에게 가까이 다가가는 행위이다. 그렇다면 상대를 더 ‘좋게’ 변화시킨다는 것은 무엇일까? ‘좋음’에 대해 서로의 공감대가 형성될 때에야 가능해진다. ‘도움’을 준다는 이유로 상대가 거부하는 것들을 일방적으로 수용할 것을 강요하는 것은 폭력이 되고 만다.

영화 ‘솔로이스트’는 지독한 일 중독인 LA타임스 기자 로페즈(로버트 다우니 주니어)가 음악 선율에 이끌려 거리의 악사 나다니엘(제레미 폭스)을 우연히 만나면서 시작된다. 정신분열증을 앓는 노숙자인 나다니엘이 줄리아드 음대출신이라는 것을 알게 되자 로페즈는 단번에 그가 기삿감이 되리라는 것을 직감하고 그에게 다가간다. 로페즈는 목적에 의해서 나다니엘에게 접근하지만, 그의 글을 연재하면서 두 사람은 서서히 가까워진다.

두 줄만 남은 낡은 바이올린을 연주하면서 거리에서 살아가는 나다니엘. 천부적인 재능을 지닌 그는 오직 음악에만 사로잡힌 유년시절을 보내다 정신분열로 학교를 그만두고 집을 나와 거리를 떠돌며 생활한다.

어느 날 로페즈의 칼럼을 읽은 한 독자가 과거 첼리스트였던 나디니엘에게 전해주라며 첼로를 보내온다. 나다니엘의 재능을 살려주고 싶은 로페즈는 첼로를 이용해 그를 치료해보려고 한다. 첼로를 미끼로 그를 쉼터로 유인하기도 하고, 그에게 음악을 할 수 있는 환경을 만들어 주려 하지만, 이러한 시도는 번번이 좌절된다.

'나‘를 변화시키는 것이 아닌 곁에 있어주는 것

|

나다니엘이 원하는 것은 단지 우정이다. 그러나 로페즈는 그에게 안정적인 거주지를 제공하고, 첼로 개인지도를 받게 하거나 연주회에 설 기회를 마련해 주는 등 노숙인 생활에서 벗어나 제도권 음악 안에서 빛을 보게 하려고 애쓴다. 로페즈는 나다니엘을 치료하는 것이 그를 위하는 길이라고 생각한다. 상대가 ‘정상’이 아님을 판단하고 ‘정상화’시키기 위한 치료를 하는 것이 그를 돕는 것이라고 여기는 것이다. 그러나 나다니엘은 자신을 정신분열로 규정하는 사회에 대한 강한 거부감을 드러낸다. 무엇이 널 위한 길인가? 이 과정에서 소통은 차단되고 사회적 통념으로서의 ‘좋음’만이 고스란히 나다니엘에게 강요된다. 그러나 나다니엘은 주어진 ‘좋은’환경이라는 곳에서 끊임없는 불안과 공포를 느낀다.

나다니엘이 원하는 것은 자신을 거리로부터 ‘안’으로 몰아넣는 것이 아니라 ‘밖’에 함께 있어 줄 우정이다. 나다니엘을 위해 로페즈는 ‘거기’로 갈 것을 강요하지만, 나다니엘이 원하는 것은 그들이 자신의 자리인 ‘여기’로 오는 것이다. 나다니엘의 음악은 거리에 존재하며, 그는 도시의 소음 속에서 안정을 찾을 수 있기 때문이다. 그러나 LA의 도심 한복판의 ‘위험’ 속에서 나다니엘을 구제하고 싶어하는 로페즈는 ‘밖’에서 연주되는 그의 음악을 듣기 위해 ‘안’에서 ‘밖’으로 나가려는 시도는 보이지 않는다.

로페즈는 결국 나다니엘에게 필요한 것은 ‘변화’가 아니라 그냥 자신을 받아들여 줄 ‘친구’라는 사실을 개닫는다. 아쉬운 점은 이 변화에 대한 감정선이 표면적으로 느껴지는 점이다. 실화를 바탕으로 한 영화 ‘솔로이스트’는 전형적인 해피엔딩은 아니지만, 마지막에 이르러서야 두 사람은 인간과 인간의 만남 자체로 남는다. 선의나 구제가 아닌 우정으로.

|

이런 영화도 있었군요... 내게 필요한 것은 구제가 아닌 우정이라는 말에 고민이 많이 됩니다.

텅빈 일상을 채우지 못하는 중증장애인들에 대하여

끊임없이 우리는 무엇인가의 프로그램으로 다가가려고 하는데

함께 있어주지는 못하는 것 같아

마음이 저립니다....