장애해방학교 두 번째 강의 ‘장애학과 장애의 사회적 이해’

“손상을 장애로 만드는 사회의 차별을 없애야”

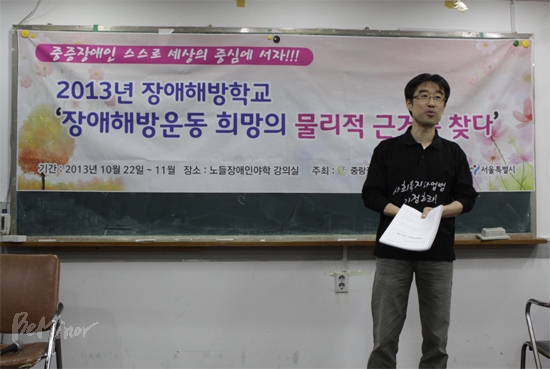

▲'장애해방운동, 희망의 물리적 근거를 찾다-2013년 장애해방학교' 두 번째 시간이 29일 늦은 2시 노들장애인야학 배움터에서 열렸다. |

“맑스가 ‘흑인은 흑인일 뿐이다. 흑인은 특정한 상황과 관계에서만 노예가 된다.’라고 했다. 즉 흑인은 차별적이고 억압적인 상황에서 노예가 된다는 것이다. 마찬가지로 손상에서 장애가 자연스럽게 따라오는 게 아니라 특정한 상황과 관계 속에서 무언가 할 수 없을 때 손상이 장애가 되는데 그 과정에 차별과 억압이 있었다는 것이다.”

'장애해방운동, 희망의 물리적 근거를 찾다-2013년 장애해방학교' 두 번째 시간이 29일 늦은 2시 노들장애인야학 배움터에서 열렸다.

이날 강의는 ‘장애학과 장애의 사회적 이해’를 주제로 전국장애인차별철폐연대(아래 전장연) 김도현 활동가가 맡았다.

김 활동가는 먼저 장애학이 학문적 관심이 아닌 장애인이 겪는 차별적인 상황을 해결하기 위해 나왔다는 점에서 실천적인 속성이 있다고 밝혔다.

김 활동가는 “장애학이 무엇인지 가장 쉽게 생각하려면 여성학을 생각하면 된다. 여성학은 차별에 저항하는 여성의 이야기를 쉽게 전달하기 위해 인문학적이고 사회학적인 내용으로 전달하고자 하는 것”이라며 “장애학도 장애인이 차별받는 상황에 저항하기 위해 장애가 무엇인지 설명하고 전달하는 포괄적이고 학제적인 학문분야”라고 설명했다.

김 활동가는 “영국, 미국의 각 학교에서 장애학이 개설된 것은 1975~76년경으로, 대중적 장애인운동이 전개되고 얼마 되지 않은 시기였다”라면서 “장애학은 싸우던 사람들이 당사자의 목소리로 이야기를 전달하기 위해 생겨난 것이기 때문에 장애인운동과 불가분의 관계에 있다”라고 밝혔다.

또한 김 활동가는 중립과 객관성을 중시하는 다른 학문과 달리 장애학은 장애인 당사자의 입장에서 연구한다는 점을 강조했다.

김 활동가는 “대부분 학문은 객관성이라는 것을 중요시하지만, 장애학에서는 편파성을 띠겠다고 이야기한다”라면서 “인간 문제에 객관적이라는 것은 없고 대체로 가진 자, 억압하는 자의 이야기가 객관적이라는 탈을 쓴다. 결국, 편파적이라는 뜻은 결국 못 가진 자, 힘없는 자, 장애인의 편에서 보겠다는 뜻이라는 것”이라고 설명했다.

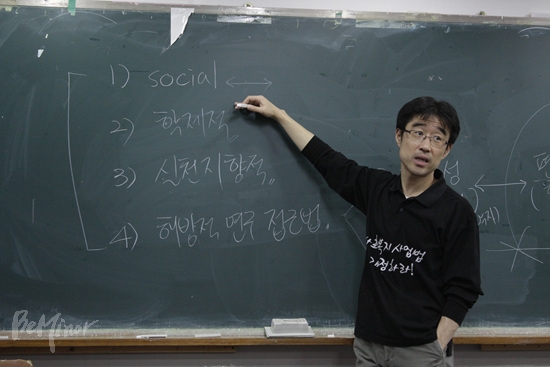

▲강연 중인 김도현 활동가.

▲강연 중인 김도현 활동가.

이어 김 활동가는 장애를 보는 주류적 관점을 지적하며 사회적 관계에서 장애를 바라봐야 한다고 강조했다.

장애에 대한 주류적 관점이란 ‘개인의 몸에 신체적, 정신적 손상(impairment)이 있으면 활동이나 생활이 어렵거나 불가능해지며(disability), 그로 말미암아 사회적으로 불리함을 겪는 것(handicap)’을 장애로 보는 것이다. 즉 장애를 ‘손상→불능→사회적 불리함’으로 보는 주류적 관점은 장애의 원인이 개인의 손상에 있다고 파악한다.

김 활동가는 장애를 보는 주류적 관점에 한계가 있음을 여러 예시를 들어 설명했다.

김 활동가는 “어떤 사람이 손상이 있을 수 있고 휠체어를 이용할 수도 있는데, 지금도 여전히 시내를 돌아다니면 대부분 시내버스를 탈 수 없다. 즉, 이분들은 주류적 정의에 따르면 이 사람의 손상 때문에 버스를 탈 수 없다는 것”이라며 “그런데 같은 사람이 저상버스가 오면 버스를 탈 수 있다. 같은 사람이 버스를 타는 행위를 어떤 때는 할 수 있고 어떤 때는 할 수 없다면, 버스를 탈 수 없는 원인이 손상에 있지 않다는 것”이라고 설명했다.

김 활동가는 “또한 농인들에 대해 의사소통을 할 수 없다는 식으로 표현하는 것 같다”라면서 “청인이 수화를 배우거나 수화통역이 있으면 의사소통이 잘 되는데, 농인이 청각에 손상이 있다는 것은 변화가 없고 의사소통 조건은 변화한다면, 농인의 손상이 의사소통을 못 하는 원인이라 할 수 없다”라고 밝혔다.

이어 김 활동가는 “우리는 지금까지 장애의 원인이 몸의 손상에 있다고 이야기했지만, 어떤 사람들이 무언가 할 수 없었던 이유는 손상 때문에 그렇게 된 게 아니다”라면서 “오히려 손상을 지닌 사람을 차별하고 억압해서 무언가를 할 수 없게 되었다는 의미에서 장애의 원인은 차별과 억압과 같은 사회적인 것들에 있다”라고 강조했다.

김 활동가는 "우리는 이를 이미 알고 있기에 거리에 나가 차별철폐를 외치고 있다"라면서 "우리는 손상을 개별적으로 고치려는 게 아니라 사회의 차별을 없애려는 것"이라고 강조하며 이날 강의를 마쳤다.

한편 장애해방학교는 다음달 5일 김도현 활동가의 ‘장애학을 통해 본 노동권과 자기결정권’, 11월 12일 장애여성공감 나영정 활동가의 ‘페미니즘과 장애학’, 11월 19일 전장연 남병준 정책실장의 ‘장애인운동의 현재와 미래’, 11월 26일 전장연 박경석 상임공동대표의 ‘진보적 장애인운동의 역사’ 등이 이어진다.

▲강연 내용을 적고 있는 참가자. |

▲강연을 듣는 참가자들. |

관련기사

이 기사를 공유합니다