김성희 작가의 만화

장애아동 통합 특수교사로 일한 작가 경험 담아내

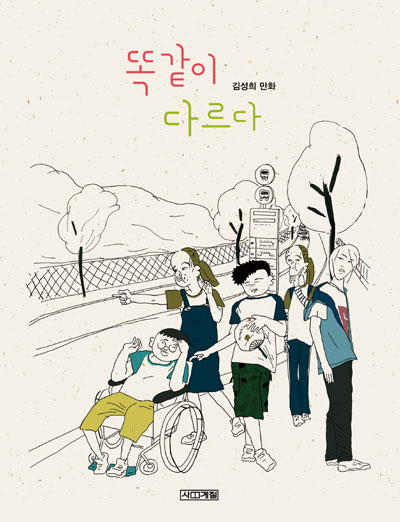

▲<똑같이 다르다>, 김성희 작 (2013, 사계절 출판사) |

대학 졸업 뒤 백수 상태에 있던 ‘나’는 장애아동 통합 보조교사 임시 계약직으로 일하게 된다. 장애아동 통합 보조교사란 일반 초·중·고등학교에 다니는 장애학생의 학교생활을 보조해주는 일이다.

세상은 정규직, 비정규직으로 나뉜다고 생각했는데 이곳에서 세계는 장애, 비장애로 분리된다. 나는 보조교사로 장애아동들의 곁에 섰다. 아이들은 달랐다. 비장애아동과도 달랐고 장애라고 범주화된 세계에서도 아이들의 장애는 제각각이었다. 쌍둥이 자매가 있었는데 그 둘마저도 달랐다.

그 세계에서도 아이들은 꾸준히 자라났다. 쌍둥이 자매는 생리를 시작했고 근이양증이 있는 ‘마시멜로우’는 1, 2학년 때는 두 발로 섰다가 3학년 때는 목발을 짚었고, ‘나’를 만났던 4학년 때에는 휠체어를 타고 다녔다. 근이양증은 몸의 근육이 점점 퇴화하는 장애다. 아이의 엄마는 아이가 스무 살까지만이라도 살았으면 좋겠다고 말한다.

용산참사 이야기와 삼성 반도체 공장 노동자 백혈병 문제를 다룬 <먼지 없는 방> 등을 그린 김성희 작가의 만화 <똑같이 다르다>(2013, 사계절 출판사)는 통합 보조교사가 아이들과 학교에서 보낸 봄, 여름, 가을의 시간을 담고 있다.

이는 작가의 경험이기도 하다. 작가는 아르바이트를 구하던 중 통합 보조교사를 하게 됐다. 아이들과 지내는 동안 어느덧 아이들에게 스며들었고 ‘장애인’이 아닌 내 눈앞에 있는 ‘한 사람’으로서 아이를 만나게 됐다. 그때 ‘장애’는 그 아이의 여러 특징 중 하나일 뿐이었다.

그래서 통합수업이 이뤄지는 교실에서 비장애인 학생이 “선생님이 막 ‘장애’라고 불러도 되는 거예요?”라고 물었을 때 오히려 “그럼 장애를 장애라 부르지 뭐라 부르니?”라고 되물었고 “그렇게 부르면 나쁜 거 아닌가요?”라고 다시 묻자 “너가 너인 어떤 특징이 있다는 것과 다르지 않아.”라고 답한다.

‘장애인’이라는 단어의 불편함은 어디서 오는 걸까. 어쩌면 그 존재를 잘 알지 못하는 데서 오는 불편함은 아닐까. “피부에 닿는 관계로 맺어지기 전 하나의 명사는 선입견으로 다른 무언가가 되어 있곤”(78쪽) 했다. 이 사회에서 그 아이의 정신적·신체적 장애는 온 존재를 빨아들이듯 그 사람 대신 ‘장애인’이라는 명사를 존재보다 앞서게 했다.

그러나 작품에서 이러한 ‘깨달음’은 작가가 경험한 일상의 속도를 따라가면서 천천히 진행되어 갑작스럽도 주입적이지도 않다.

같은 반에 섞여들어 한 시절을 보내고 서로 알아가듯 ‘나’가 마주하는 것은 아이의 삶이고 아이를 염려하는 엄마들의 모습이었다. 아이 때문에 일주일에 한 번 겨우 외출하는 엄마(가족)로서의 삶의 무게를 알게 되고, 아이들 또한 또래 집단에 섞여 있을 때 가장 즐거워하고 같은 반 친구들이 ‘싫어하는’ 행동은 하지 않는다는 것을 발견하게 된다. 그리고 같은 반 친구들도 자신과 다른 약한 존재와 함께함으로써 어떻게 함께 살아가야 하는지를 알아간다.

그럼에도 우리는 이 아이들에게 ‘다른’ 교육이 필요하다는 것 또한 안다. 알고 있지만 그 다름에 매번 당황하고 어려워한다.

“학교는 아이들에게 의무교육에 해당하는 똑같은 것을 가르친다. 서로 공통분모를 찾고 그걸 찾아내면 안심하곤 한다. 다르다는 것에 어떤 행동을 취해야 할지 몰라 불안해져 공격적으로 변한다. 그래서 곧잘 잊곤 한다. 서로 똑같이 다르다는 것을. 서로 같은 공간에 있지만 마주하고 있는 문제는 똑같이 다르다는 것을.”(76쪽)

그러나 이것은 비단 장애아동만의 문제는 아니다. 비장애아동들도 각자 다르다. 우리도, 당신과 나도 역시 다르다. 이 당연한 것이 왜 늘 어려울까.

“우리가 태어나길 평등한 조건에서 태어난 게 아닌데, 왜 평등한 교육에 그 애들이 맞춰져야 하는 거지?”(87쪽)

세상이 나에게, 우리에게 맞춰져야 하는 거 아닐까, 물음이 든다. 하지만 이러한 바람을 가진 것 또한 결국 나였다. 세상이 날 원하길 내가 바랐고, 내가 세상을 원했다.

아이들은 자랐고 그해 가을이 깊어질 때쯤, 특샘(특수교사 선생님)은 ‘나’에게 묻는다. “재계약하실 거예요?”

머뭇거림 끝에 답한다. “솔직히 고민이에요. 취업 문제도 있고…”

“재계약 안 하려는 모양이네. 새로운 선생님한테 적응하려면 아이들 힘든데. 기본적인 일자리 수준의 처우만이라도 되면 붙잡겠는데…”

계약이 끝난 나의 삶으로 돌아와 다시 나의 일상을 살아간다. 아이들의 삶이 있듯 나도 나의 삶이 있기에.

‘나’는 종종 아이들이 떠올랐지만 만나러 가진 않았다. 대신, 세상을 만나러 갔다. 세상을 원한 건 나였기에 그곳을 향해 걸어나가는 것 또한 나의 몫이다.