[공연연습스케치] 올해 변방연극제 참가작 ‘짓’의 프릭쇼19~20일 공연, 자기 서사에 기반해 ‘쇼’적 측면 밀고 나가

19세기 유럽, 샴쌍둥이, 한쪽 팔다리가 없는 지체장애인, 저신장 장애인, 영국 식민지에서 잡혀 온 유색인종 등이 사람들 앞에 전시됐다. 이들은 선천적인 기형이나 비정상의 몸을 가졌다. 사람들은 이들의 기괴한 모습을 신기한 듯 바라보고 관찰했다. 이를 프릭쇼(freakshow)라고 한다. 이 쇼는 20세기 초까지 이어졌다.

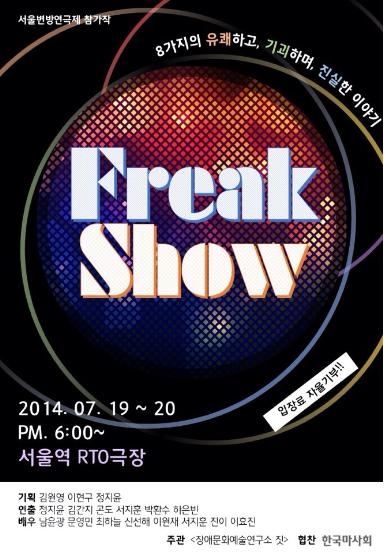

오는 19일, 20일 이틀간 ‘21세기’ 프릭쇼가 열린다. 올해 서울변방연극제 참가작인 장애문화예술연구소 짓의 ‘프릭쇼’가 그것이다.

지난해 창단한 짓은 올해 초 에밀졸라의 테레즈라캥을 공연으로 올린 바 있다. 이는 기존의 장애인연극이 보여준 연극과는 다른 질감의 연극이었다. 테레즈라캥에서 지체, 청각장애 등 장애는 하나의 표현 도구로서 연출됐고 공연 안에서 드러난 건 금지된 욕망이었다. 장애인의 자기 서사를 연극의 주요 소재 및 주제로써 활용하는 장애인연극의 ‘주류’적 흐름과는 달랐다.

그러나 이번엔 그 장애를 정면으로 드러냈다. 이들은 말한다. “그래, 나 프릭(freak, 괴물, 기형아, 기형인 것)해!” 하지만 이것은 자기 서사를 읊조리는 것과는 질감이 다르다. 서사에 기반을 두되 더욱 강조하는 건 ‘쇼’적인 측면이며, 이야기를 들어주길 요청하기보다 시선을 붙잡아둔다.

공연을 사흘 앞둔 16일 저녁 7시, 서울대입구역에 위치한 짓의 연습실을 찾았다. 프릭쇼는 총 8개의 모놀로그(독백형식)로 구성된다. 이날은 8개 팀 중 3개 팀이 모여 연습이 한창이었다.

▲장애문화예술연구소 짓의 ‘프릭쇼’ 연습장면 |

# 서사에 기반하되 ‘쇼’적 측면 극적으로 밀고 나가

“내가 죽으면, 장애 때문에 죽는 거로 생각하면 어떡하지?”

30년간 물리학을 공부한 교수는 잇따른 실험 실패로 자살하려고 한다. 그러나 ‘물리학 교수’이기 전에 ‘장애인’이라는 이유로 ‘장애를 비관해 자살’한다는 오해를 받지 않기 위해 나체로 자살하기로 한다.

이 모놀로그의 대본은 그 장면에 출연하는 문영민 씨(30세, 지체장애 2급, 청각장애 3급)가 직접 작성했다. 소설 ‘표백’의 한 줄에서 모티브를 얻었다.

“소설에서는 자살하는 과정에서 장애를 입으면 자살을 그만둔다는 이야기가 있어요. 장애를 입고 자살하면 장애를 비관해서 자살하는구나, 하는 생각에 그만둔다는 거예요.”

장애인이라는 규정은 대개 몸의 다름을 바라보는 시선에서 비롯된다. 문 씨가 불편한 지점은 그 시각이 ‘협소하다’는 데에 있다. 갓 이십 대를 지나온 문 씨는 사람들의 시선에 민감했다. 그 제한된 시선을 극복하고 싶었고, 시선을 극복할 수 있는 매체가 연극이라 생각했다. 무대 위에 서 있는 것 자체만으로도 섹시해보이기 때문이다.

섹시해지고 싶다는 욕망. 그러한 욕망을 가진 이가 여기 또 하나 있다. 오버더씨(Over the sea)를 연기하는 이원재 씨(29세, 뇌병변장애)는 ‘왜 섹시해지고 싶느냐’는 기자의 질문에 “누구나 섹시해지고 싶지 않나”라고 웃으며 답했다.

오버더씨는 인어공주 동화를 비틀었다. 인어공주는 목소리 대신 가슴을 주고 사람이 되어 육지로 올라온다. 그러나 이 육지에서 가슴 없는 여성은 여성이 아니다. 결국 가슴 수술을 해서 근육질 ‘남자’가 된다. 가슴 수술로 여자가 아닌 남자가 되다니, 뭔가 이상하다.

“내러티브(서사)로 따지면 남자가 되면 안 되지만 내가 보여주고 싶은 건 남자로서의 내 매력이에요. 이건 관객을 위한 극이 아니라 날 위한 극이에요.”

이야기의 논리성보다 보여주고 싶은 것을 우선으로 택했다. 그러나 그 또한 결국 자신의 경험과 감수성이 밑재료다. 그것을 극적으로 밀고 나가는 것, 이번 프릭쇼가 지향하는 방향이다.

그래서 꼭 의학적으로 규정된 장애인이 아니어도 괜찮다. 자신이 살면서 느낀 장애, 표현의 주체가 되지 못한 순간이 있다면 그것을 극적으로 표현하면 된다.

‘담’의 배우 서지훈 씨(31살)는 의학적으로 규정한 장애인의 범주에 들진 않으나 심한 아토피로 삶에 많은 제약을 받아왔다. 아토피가 심할 경우 옷도 못 입을 정도였고, 고등학교 때는 이 고통 때문에 공부하지 못하는 날이면 타인과의 경쟁에서 밀릴까 봐 불안에 휩싸였다. 스무 살이 넘어서자 연애문제 때문에 스트레스를 받아야 했다. 시간이 차차 흐르며 이에 익숙해졌으나 그것은 자신에게 고개를 돌린 채 아픔에 익숙해지는 시간이었다.

“십 대 때는 정면으로 부딪쳤다면 이십 대 때는 그 문제에 고개를 돌린 거예요. ‘어쩔 수 없지’ 하며 생각을 멈춘 거죠. 그런데 이번 공연을 준비하며 자신을 마주하게 됐어요.”

‘담’은 피부질환에 대한 네 가지 이야기를 마치 티비 채널 돌리듯 뮤지컬, 시사프로, 노래 등의 방식으로 짤막하게 들려준다.

# “이건 프릭쇼야.”

과거 프릭쇼는 장애를 전시했던 극단적 형태였다. 이번 공연의 기획을 맡은 김원영 씨(33세, 지체장애 1급)는 “과거 프릭쇼는 이질성과 몸을 수동적으로 전시해 자기 정상성을 확인받는 느낌으로 돈을 지불했다. 그리고 여전히 오늘날의 티비에도 그러한 요소는 남아 있다.”라며 “그러한 장애예술의 역사가 있는 반면, 그 반대편에는 장애인이 여러 가지 힘든 상황을 극복한, 그로써 감동을 준 윤리적으로 숭고한 공연들이 있었다”라고 설명한다.

즉, ‘장애가 있는 사람은 장애를 가지고 무엇을 했을 때, 무엇을 해도 서사가 되는 측면이 있다’라는 것이다. 그러나 그 서사는 어떠한 제약 안에서의 서사였다. 그래서 짓은 쇼적인 측면에 더 하이라이트를 주어 극단으로 밀고 나가고자 한다. 그렇게 함으로써 제한과 한계를 넘어서려는 것이다.

‘내 이야기를 들어줘’가 아니라 ‘너희는 지금 이걸 이렇게 보고 있지’라고 관객 스스로 자기 자신에 대해 관객이 되게끔 한다. 이것은 도전이고 실험이며, 아슬한 경계다. 장애는 또다시 전시될 것인가, 아니면 그 너머의 시선을 보여줄 것인가. 그러나 설령 희화화된다 하여도 이렇게 말할 수 있을 것이다. “이건 프릭쇼야.”

프릭쇼, 이 영리한 제목은 관객에게 말을 건넴과 동시에 이 연극의 어떠한 안전장치다. 공연은 19일, 20일 늦은 6시 서울역 RTO 극장에서 무대에 오른다.