인간 진화에 대한 새로운 인류학 이론 제시돼

초기 인류가 생존할 수 있었던 길은 ‘경쟁’이 아닌 ‘공존’

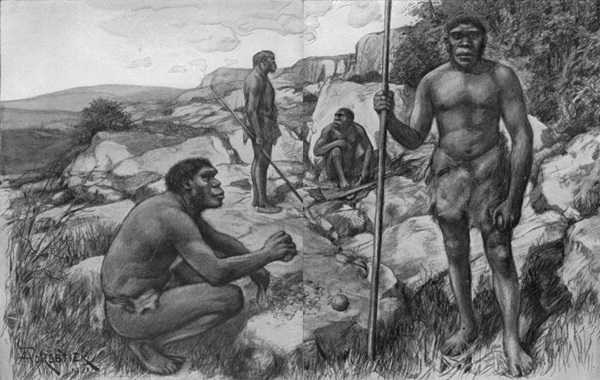

흔히 알려진 진화론에 따르면 인간은 환경에 적응해 가는 과정에서 열등한 유전자보다는 우월한 유전자가 선택되면서 지금의 인류로 진화해 나갔다고 알려져 있다. 그러나 이러한 진화론의 기존 통념을 깨는 주장이 나왔다. 우월한 유전자가 아니라 ‘장애’와 신체적 ‘취약성’이 오히려 인간의 진화를 이끌었다는 주장이다.

15일 미국의 과학전문지 퓌스오르그(Phys.org) 등의 보도에 따르면, 영국 요크대학의 이자벨 윈더(Isabel Winder) 박사와 뉴캐슬대학의 닉 윈더(Nick Winder) 박사는 인류의 초기 조상이 인구가 매우 적었던 시기를 어떻게 견뎌내며 진화해 나갔는지를 연구한 결과를 『인터넷 고고학』(Internet Archaeology)지에 게재했다.

그들은 초기 인류의 조상이 약 5만~10만 년 전에 개체수가 수천 명 수준으로 급격히 감소하는 유전적 병목(genetic bottleneck) 현상을 겪었는데, 이 때문에 근친교배 또는 종의 경계를 넘어서 짝짓기를 해야 하는 일이 늘었다고 주장했다. 이는 약한 턱, 털이 없는 몸, 약한 팔과 나무를 타고 올라가기 힘든 쭉 뻗은 다리와 같은 ‘장애’가 이 시기에 늘어나는 결과를 낳았다.

바로 이 시기에 인류는 새로운 유형의 ‘선택’(selection)의 압력을 받았다. 그런데 이는 기존 진화론에서 이야기하듯 최상의 유전자를 가진 개인을 선호하는 선택 압력이 아니라, 이들이 놓이게 된 도전적 상황에 잘 대처할 수 있는 개체를 선호하는 선택이라는 것이 연구자들의 주장이다.

즉, 이런 취약한 신체가 늘어남에 따라 타인에 대한 동정심, 의사소통 능력, 그리고 새로운 행동을 익히고 배우려는 능력 등 여러 사회적 특징들이 더 중요해졌다는 것이다. ‘취약한 유인원 가정’(Vulnerable Apes Hypothesis)이라는 단어로 요약되는 이들의 연구는 그래서 인류가 신체의 장애를 미래 진화로 나아가는 기회로 전환시켰다는 결론에 도달한다.

연구자들은 “장애를 가진 자손을 낳을 가능성이 높은 상황에서 생존에 가장 ‘적합한’ 개인은 그들의 자손이 이 연약함과 함께 공존하도록 도울 수 있는 이들이었다. 더 적응력이 있고, 동정심이 있는 이들이 유리했다”라고 설명했다.

이 연구는 생물 종(種)간의 융합을 고려하지 않고 대신 각각의 종들이 고립된 단위로 분화해 갔다고 가정하는 기존 진화 연구에 정면으로 도전하는 것으로 평가받고 있다. 이들은 기존 진화론과 달리 초기 인류와 다른 영장류 동물들이 진화 역사의 과정 속에서 몇 차례 분화와 융합을 겪었다고 지적한다.

닉 윈더 박사는 “모든 새로운 화석이나 DNA 연구가 인간 진화에 대한 재사고를 이끄는 것처럼 보이는 이유는 (기존) 생물학자들이 큰 집단 내의 개별 개체들 끼리 격렬한 생존 경쟁을 벌이며 종이 분화한다는 모델에 빠져 있기 때문이다“라고 꼬집었다.

그는 또 “전통적 경쟁 모델은 인간 종 내에서 유전적 장애의 높은 출현 빈도를 하나의 위협으로 생각하도록 만들지만, 인류학적 증거들은 유전적 장애의 출현이 먼 과거에는 아마도 더 높았을 것이라고 암시한다”라며 “우리는 동정, 현명함, 그리고 행동적 적응성이 우리의 조상들이 취약함을 견뎌낼 수 있도록 도왔다고 믿어도 좋을 이유를 갖게 됐다”라고 설명했다.

이사벨 윈더 박사 또한 “유전적 취약성은 우리의 먼 조상들이 상징 언어, 혁신 그리고 사회를 우선시하는 협력의 길로 나아가도록 하는 방아쇠 역할을 했다”라고 덧붙였다.

해당 연구 논문은 『인터넷 고고학』웹사이트를 통해 누구나 접근할 수 있다.

- 사이트 바로가기 : http://intarch.ac.uk/journal/issue40/3/toc.html