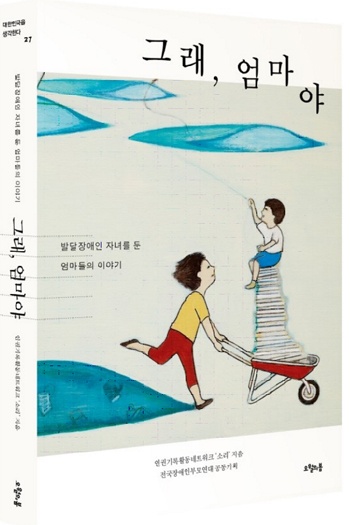

[마이너의 서재 - 신간] 인권기록활동네트워크 ‘소리’, 『그래, 엄마야』

이 글은 지금 세 번째 쓰고 있는 중이다. 이 말은, 앞서 두 번이나 2페이지 정도 꽉 채워서 썼다가 마음에 안 들어서 다 지워버리고 다시 쓰고 있다는 뜻이다. 나는 지금 발달장애자녀를 둔 엄마들의 이야기를 담은 책 『그래, 엄마야』(오월의봄, 2016)의 서평을 쓰고 있는 중이다.

사실 이 글은 책을 다 읽고 난 뒤 컴퓨터 앞에 세 시간 정도 앉아 있으면 바로 완성될 줄 알았다. 어려운 책도 아니고, 16명의 발달장애자녀를 둔 엄마들의 이야기를 인권활동가들이 구술 인터뷰로 담아낸 것이다. 나는 나름 중요 부분을 타이핑까지 해가면서 책을 꼼꼼히 읽었다. 그러니 그걸 바탕으로, 책 뒷날개에 적혀 있듯이 “고단함, 눈물, 한숨... 그래도 어떻게든 길을 열어온 사람들”의 모습을 잘 전달하면 된다고 생각했다. 그렇게 어려운 일도 아니다. 그런데 지금 글을 두 번이나 엎었고, 일주일째 이걸 붙잡고 있다.

뭐가 문제인 걸까? 나는 앞서 두 번이나 엎었던 글에서 “나는 30대 비혼 남성이다. 그래서 엄마들의 삶을, 그것도 장애자녀를 둔 엄마들의 삶을 온전히 이해하기란 쉬운 일이 아니다”라는 변명을 밑밥으로 깔아보려고 했다. 하지만 이 정도 변명 가지고는 그녀들과 내 삶의 거리가 정당화되지도, 내 비겁함이 가려지지도 않았다.

사실 책 속에 담긴 그녀들의 삶의 모습은 예상했던 대로였다. 그녀들은 아이가 장애를 갖고 태어나리라고 예상하지 못했고, 그걸 안 순간 힘들어했다. 그래도 작은 희망이나마 장애를 ‘치료’해 보려고 이 병원 저 병원 쫓아다녔다. 그렇게 수년을 쫓아다닌 결과 얻은 건 아이의 장애는 그의 삶에 일부분일 수밖에 없다는 사실을 받아들이는 것 뿐이었다. 그래서 아이가 특수교육을 받으며 이 사회에서 함께 어울려 살게 하고자 애썼다. 하지만, 이웃과 학교, 사회의 따갑고 차별적인 시선은 엄마들을 눈물짓게 한다. 그럼에도 그녀들은 여전히 용감하게 부딪힌다. 아이가 엄마 없이도 살아갈 사회를 위해서.

책을 읽기도 전에 예상했던 이 스토리를 다시 곱씹다 보니 갑자기 이런 의문이 떠올랐다. 어쩌면 너무 당연해 보이기도 하는 의문이라 잠깐 나 스스로도 당황했다. 왜 이 스토리는 엄마들의 것이어야만 하지? 아빠의 것이 아니고, 형제 자매들의 것이 아니고, 그리고 당신과 나의 것이 아니고 말이다.

지적장애를 가진 딸 미선의 엄마 이념 씨는 시댁 어른들로부터 ‘우리 집에는 이런 아이가 없는데 너희 집에서 찾아봐라’라는 모욕적인 말을 들어야만 했다. 아빠들은 이런 말을 들어봤을까?

프래더윌리증후군이라는 희귀질환을 갖고 있어 식욕 조절이 안 되는 딸 소민 씨를 키우는 이찬미 씨는 요즘 딸의 몸무게가 점점 늘어가는 게 일에만 신경 쓰고 아이에게 관심을 덜 갖는 자신 때문인 것만 같아 마음이 쓰인다. 하지만 아이와 씨름하다보면 먹지 말라는, 하지 말라는 말만 하는 자신이 어느 새 ‘괴물’이 되어가는 것 같다는 생각도 들어 혼란스럽다. 혹시 아빠들도 그런 고민을 할까?

이찬미 씨와의 인터뷰 와중에 인터뷰어 유해정은 실제로 이렇게 물었다. “아빠들도 그런 고민을 할까요?” 대답은 당연하다는 듯, “아니”였다. 그런데 왜 그렇게 스스로를 질책하냐는 질문에 찬미 씨는 그저 “난 엄마니까”라고 답한다. 엄마라는 이름에는 그 무수한 고민과 책임의 무게를 짊어져야 하는 운명의 굴레가 함께 엮여져 있는 것이었다. 그런데 대체 왜? 엄마들은 왜 그래야만 하지?

김은주 씨의 경우 “남편이 평일에 많이 움직이다보니 주위엔 남편이 모든 양육을 다 한다는 소문이 나기도 했어요. 어린이집에서 상도 받았다니까요.”라고 말한다. 이렇게 아빠들은 조금만 해도 박수 받는데, 엄마들은 조금만 소홀해도 비난 섞인 질책을 받는다.

『그래, 엄마야』는 우리 앞에 던져진 하나의 물음이다. 왜 이 모든 눈물, 한숨, 고단함의 스토리가 엄마의 것이어야만 하는지, 아빠들에게 묻고 있는 것이다. 물론 그것은 다른 가족 구성원들, 그리고 우리 사회 전체에게도 던져진 질문이다. 또한, 이 질문에 대한 적절한 응답을 통해, 지금 이 서평을 쓰고 있는 내가 “나는 30대 비혼 남성이다...”라는 구차한 변명 없이도 발달장애자녀를 둔 가족의 삶에 대해서 함께 이야기 할 수 있어야 한다는 단호한 요구다. 그래서 더 이상 찬미 씨가 "난 엄마니까"라는 말로 스스로를 당연함의 굴레에 갇히지 않아도 되는 세상을 만들자는 간곡한 호소다.

그래서 한부모 가족으로 발달장애가 있는 아들과 단 둘이 살고 있는 이유진 씨를 인터뷰하며 유해정이 전한 이 말 만큼은 꼭 함께 나누고 싶다. 이 구절에 밑줄을 두 번 쳤다. 두 번 밑줄 치며 내 마음 속에 새긴 다짐도 같이 전해졌으면 좋겠다.

“모자는 운명과 세상을 향해 용기를 냈다. 그들의 용기는 동정을 구하는 호소가 아니다. 타인의 고통에 대한 공감의 물음이다. 사회시스템에 대한 증언이다. 그들의 용기가 곤경의 비바람을 막는 사회적 우산을 만드는 징검다리가 되면 좋겠다. 그 우산 아래서 그들도, 발달장애 가족들도 그리고 나와 당신도 내리는 비를 피해갈 수 있으면 좋겠다.” (183쪽)