내년 권리중심공공일자리 노동자 275명→350명으로 늘려

75명 늘었지만… 수탁기관 15곳, 전담인력 15명은 그대로

장애계 “최소한 수탁기관 5곳, 전담인력 5명으로 늘려야”

서울시가 지난 2020년 도입한 ‘권리중심 중증장애인맞춤형 공공일자리(아래 권리중심공공일자리)’가 전국으로 확산되고 있는 가운데, 노동자의 근무지속성과 근무환경이 개선되어야 한다는 목소리가 나왔다.

내년 서울시 권리중심공공일자리 예산은 45억 원. 올해보다 75명 늘어난 350명이 권리중심공공일자리 노동자로 일할 수 있다. 그러나 수탁기관 15곳에 대한 전담인력 15명 인건비는 그대로다. 전담인력의 노동환경 개선은 이뤄지지 않은 채 이들이 담당해야 할 노동자 수만 늘어난 것이다. 이는 권리중심공공일자리 수탁기관의 책임을 무겁게 하고 있다.

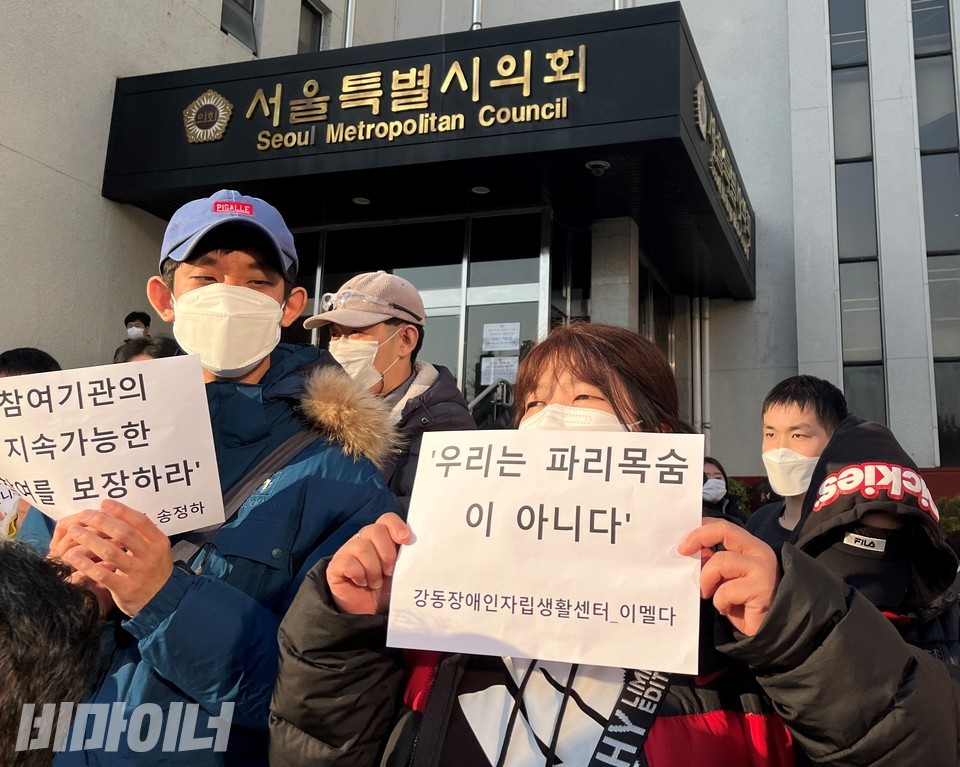

전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자협회(아래 전권협)와 서울장애인차별철폐연대(아래 서울장차연)는 8일, 오후 서울시의회 본관 앞에서 기자회견을 열고 “지속가능한 권리중심공공일자리를 보장하라”고 촉구했다.

올해 권리중심공공일자리 노동자는 275명, 이에 대한 전담인력은 15명으로, 전담인력 1명당 18명 이상의 노동자를 지원하고 있다. 현재도 전담인력의 소진으로 인한 퇴사가 심심찮게 발생하고 있다. 이에 장애계는 서울시에 수탁기관 1곳당 2명의 전담인력을 요구했지만, 받아들여지지 않았다. 현재 예산안대로라면 내년에는 전담인력 1명당 23명 이상을 지원하게 된다. 전담인력의 업무강도는 더 세질 전망이다.

장애인자립생활센터판(아래 센터판)에서 권리중심공공일자리 위탁기관 전담인력으로 일하는 조재범 팀장은 “권리중심공공일자리 사업을 진행하면서 모든 수탁기관이 고전을 하고 있는 이유 중 하나가 전담인력의 소진이다. 해야 할 일들이 너무 많기 때문이다. 따라서 센터 내에서 다른 일을 하는 사람이 함께 이 일을 해야 하는 구조다”라면서 “팀장으로서 같이 일하는 (권리중심공공일자리 전담) 직원이 면담을 요청할 때마다 피가 마른다. 그만둔다는 말을 할까봐서다”라고 토로했다.

센터판에서는 조 팀장과 함께 다른 한 사람이 권리중심공공일자리 활동을 지원하고 있다. 하지만 서울시에선 한 사람의 인건비만 지원한다. 결국 센터 내 인력을 권리중심공공일자리 사업에 투입하는 상황인지라 센터 입장에서도 부담이다.

이러한 업무과중으로 인한 전담인력의 소진은 이들이 지원하는 권리중심공공일자리 노동자의 업무환경 질 저하로 이어진다.

김기창 중랑장애인자립생활센터 권리중심공공일자리 위탁기관 전담인력은 “혹시라도 전담인력이 업무 과부하가 걸리면, 수탁기관뿐만 아니라 노동자들도 어려워지게 된다. 일자리를 얻었던 노동자들이 다시 좌절하고 절망하지 않도록 전담인력에 대한 예산을 확충해야 한다”고 강조했다.

보다 근본적인 문제도 있다. 권리중심공공일자리는 1년마다 한 번씩 수탁기관 공모를 통해 진행돼 지속적인 노동권 보장이 어렵다. 노동자와 전담인력 계약도 1년마다 한 번씩 이뤄진다. 2022년 권리중심공공일자리 공모에 참여한 기관은 30곳으로, 2:1 경쟁률이다. 다양한 수탁기관이 참여의사를 밝힌 것은 긍정적이지만, 기존 수탁기관이 떨어질 경우 노동자는 바로 실직될 수 있다. 따라서 전권협은 이들이 지속가능한 노동을 할 수 있도록 최소한 수탁기관을 15곳에서 20곳으로 늘려야 한다고 설명했다. 이를 위해 필요한 예산은 1억 3700만 원 정도다.

최용기 한국장애인자립생활센터협의회 회장은 “오는 금요일 서울시에서 공공사업 심의가 있다. 서울시의회와 서울시에 강력하게 요청한다. 최소한 수탁기관 5곳을 늘리고, 전담인력 5명에 대한 예산을 확충해 달라. 권리중심공공일자리 사업을 더 잘 수행하기 위해 반드시 필요하다”라고 강조했다.

한편, 권리중심공공일자리는 사회에서 노동능력이 없다고 판단됐던 최중증장애인과 탈시설장애인을 우선으로 고용하는 일자리다. 노동자들은 권익옹호, 문화예술, 인권교육활동 등의 직무를 통해 유엔장애인권리협약을 홍보하고 정부와 지자체의 협약 이행을 모니터링하는 일을 한다. 그러나 1년씩 이뤄지는 계약에 내년을 기약하기 어려운 상황이다.

진승우 권리중심공공일자리 노동자는 “동료들과 협력해 공동작업을 할 수 있는 일이 무엇보다 좋다. 아쉬운 점은 내년에는 일을 계속 할 수 있을지 없을지 모른다는 점이다. 내년에도 열심히 일하고 싶다”라고 포부를 나타냈다.

여러 과제가 있음에도 권리중심공공일자리는 전국으로 확산되고 있다. 경기도는 올해부터 권리중심공공일자리를 시작했다. 내년부터는 전라남도, 전라북도, 강원도, 춘천시 등에서도 도입할 예정이다.

우정규 서울장차연 활동가는 “전국 중증장애인은 98만 명이다. 그러나 전국에서 시행되는 권리중심공공일자리는 300여개 남짓이다”라며 “서울시에서 제일 먼저 시작한 사업인 만큼 서울시에서 중증장애인과 전담인력이 지속적으로 일할 수 있는 좋은 선례를 만들어 달라”고 호소했다.