시청역 지하도 폐쇄와 거리홈리스 강제 퇴거

시청역 1·6·7번 출구 사이에 놓인 지하도가 지난 11월 6일 0시를 기점으로 심야 시간(0시~5시) 동안 무기한 폐쇄되면서 그곳에 머물던 거리홈리스 10여 명이 일시에 잠자리를 잃게 되었다. 시청역은 겨울철 시설물 보호 차원에서 각 출구에 방풍용 유리문을 설치하였고, 화재나 음주·소란 등의 문제들을 미연에 방지하기 위해 유리문을 잠가 지하도를 폐쇄하는 것이라고 알렸다. 시청역의 일방적인 통보에 거리홈리스들은 대책 없이 밖으로 내몰렸고, 현재는 여러 지역으로 흩어져 흔적조차 찾을 수 없게 되었다.

시청역장은 3~4일에 불과했던 짧은 계도 기간에 대한 지적에 달리 방법이 없었다며 안타까움을 드러냈다. 그러나 거리홈리스가 최소한의 대책을 마련할 수 있도록 계도 기간을 늘려달라는 요구에는 강하게 거부 의사를 내비쳤다. 그간의 문제적인 ‘노숙 행위’에 어렵게 대응해온 역무원들을 또다시 힘들게 할 수 없다는 것이 이유였다.

한편, 시청역 거리홈리스를 대상으로 아웃리치(거리상담)를 진행하는 서울특별시립 브릿지종합지원센터(이하 브릿지)와 서울시 주무 부서인 자활지원과는 사태의 심각성을 가리고 외면하기에 바빴다. 실제로 브릿지의 아웃리치 관계자는 시청역 지하도가 심야 시간 동안 폐쇄된다고 해도 “주간이나, 20시에서 23시 사이에는 거기에 계속 계시는 분들이니 지속적인 상담이 가능하다”면서, 이미 상담을 진행하고 있으니 “걱정하지 말라”는 말을 반복했다.

하지만 노숙인인권공동실천단(이하 실천단) 활동가들이 현장에 나가 파악한 결과, 폐쇄조치 시행 이후 거리홈리스의 수가 절반 넘게 줄어든 사실을 확인할 수 있었다. 폐쇄조치 시행 전인 10월 28일에는 12명의 홈리스가 있었으나 11월 11일은 6명, 11월 18일 4명으로 점차 그 수가 감소하였다. 잠자리를 잃은 시청역 거리홈리스와 매일같이 상담을 진행한다는 것은 사실상 불가능한 일이었다.

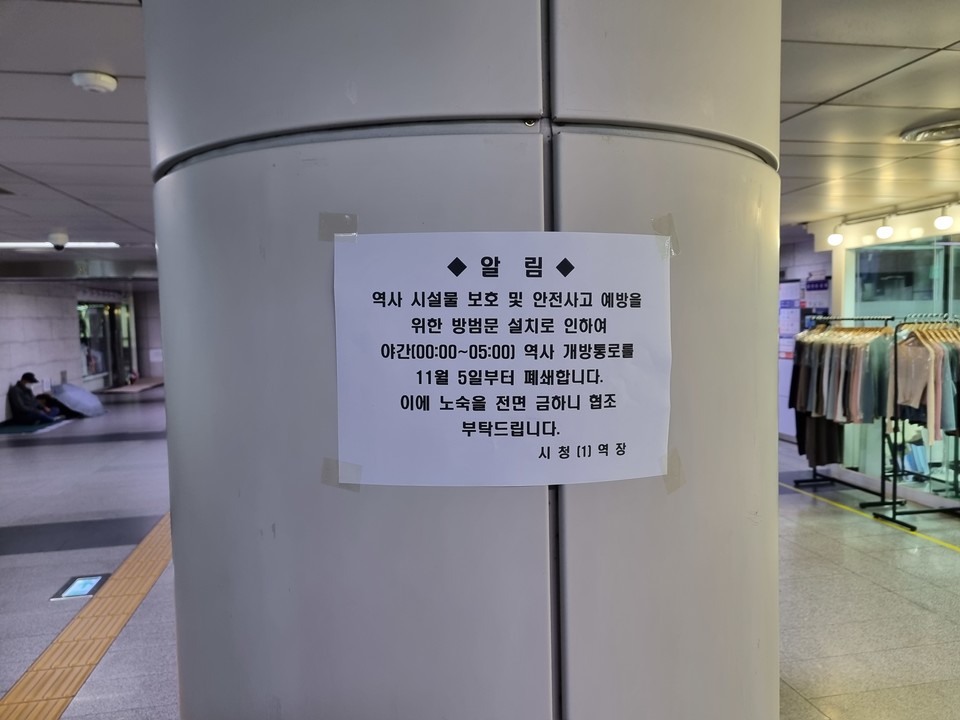

또한 브릿지는 폐쇄 조치가 시행되기 이틀 전에 역무원을 통해 조치에 대한 내용을 알게 되었음에도 불구하고 사실상 거리홈리스에 대한 보호 및 지원과 관련한 어떠한 개입도 하지 않았다. ‘노숙 금지’를 알리는 공지만 벽에 덩그러니 붙어있었을 뿐, 노숙인지원기관이나 노숙인지원서비스에 관한 안내는 시청역 지하도 어디에서도 찾아볼 수 없었다.

한편, 서울시 자활지원과 담당 공무원은 폐쇄 조치와 관련해서는 들은 바가 없다고 밝혔다. 대책을 묻자 오히려 시청역 거리홈리스 중에는 “주거지원을 거부하시고 계속 거리생활을 고수하시는 분들이 많다”며 무책임한 태도를 보였다. 폐쇄 조치와 관련하여 서울교통공사와 논의해볼 계획은 있는지 묻자 공사에 직접 연락해보라며 서울교통공사의 부당한 조치에 항의하기는커녕 대책 논의조차 시도하지 않는 수동적인 태도로 일관했다.

영하의 날씨에 코로나19 마저 다시 기승을 부리고 있는 요즘, 안전하게 머물 수 있는 공간이 그 어느 때보다 절실하지만 공공역사도, 지원기관도, 서울시도 거리홈리스는 사실상 안중에도 없었다. 이들 모두 이번 시청역 사태의 책임으로부터 자유롭지 않음은 물론이고, 사실상 10여 명의 거리홈리스를 사지로 내몬 ‘공범’이다. 차디찬 지하도 바닥에 누워 차도를 지붕 삼아 간신히 겨울을 버텨왔던 사람들이 이제 어디에서, 어떻게 추위를 견디고 있을지 아무도 모른다.

폐쇄 조치가 시행되기 하루 전, 시청역 지하도에서 한때 노숙을 하였던 한 거리홈리스는 “처음에는 유리문이 지하도에서 자는 사람들 추울까봐 시청역에서 손수 만들어준 것인 줄 알았다”고 말했다. 그러나 벽에 붙어있는 폐쇄 조치에 대한 공지를 보면서 “유리문이 지하도에서 노숙하는 사람들을 내쫓고, 다시는 들어오지 못하게 하려고 만든 것이라는 걸 알게 되어 서운했다”고 덧붙였다.

유리 한 장짜리 방풍문조차 허락되지 않는 삶이 그곳에 있었고, 유리 한 장짜리 방풍문에 가로막힌 삶이 그곳에 있었다. 바람을 막아주는 문을 도리어 삶을 위협하는 적으로 만들어버린 시청역과 서울시에 묻는다. 이들은 대체 어디에 있는가?