『장애의 역사』와 함께하는 미국 탐방기①

갈로뎃과 애거사 티겔 핸슨

『장애의 역사』를 번역하며 알게 된 장소 중 단 한 곳을 방문해야 한다면, 그곳은 갈로뎃대학교(Gallaudet University)였다. 갈로뎃은 1864년 설립된 세계 최초의 농인을 위한 고등교육기관이다. 그리고 내게 갈로뎃은 1893년 애거사 티겔 핸슨(Agatha Tiegel Hanson)이 오늘날까지도 회자되는 졸업 연설을 했던 곳이었고, 1988년 장애 자부심의 상징과도 같은 ‘지금 당장 농인 총장’(Deaf President Now) 항쟁이 진행된 곳이기도 했다.

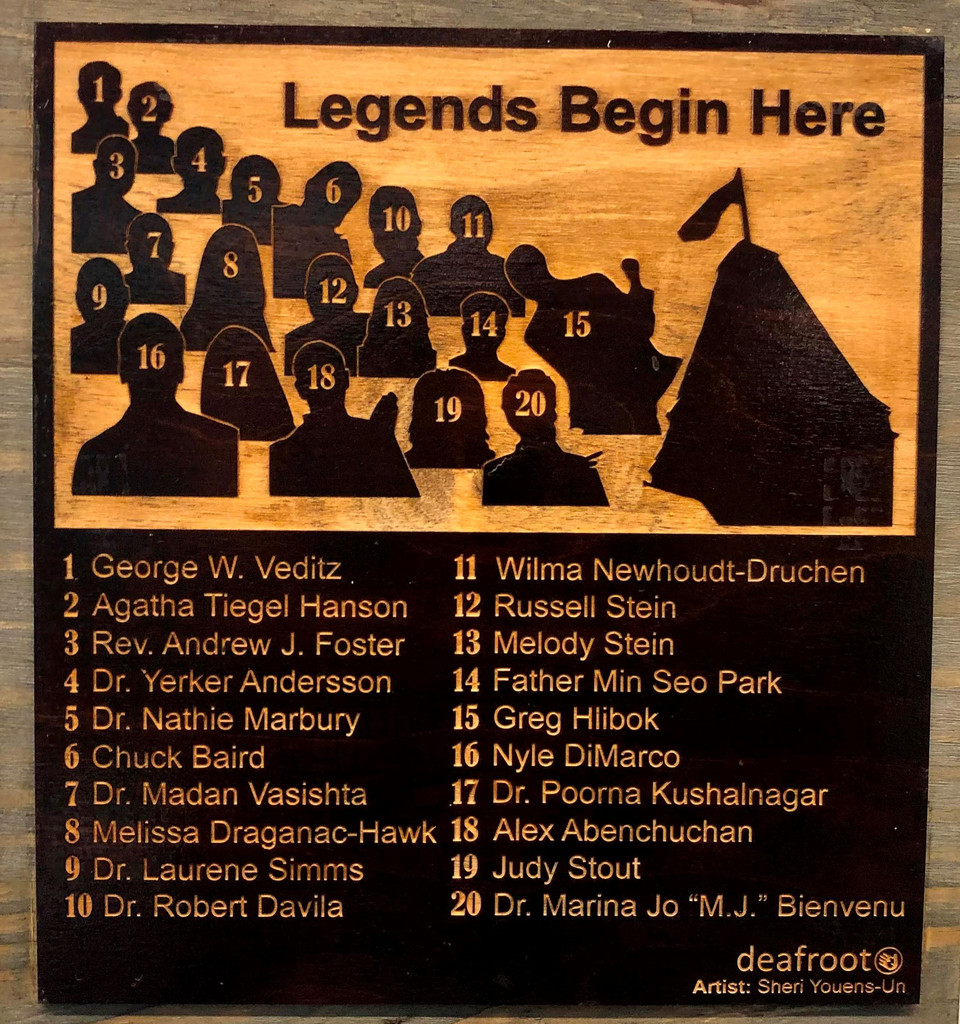

미국 보스턴에서 연구년을 보내며 번역을 마무리하던 2020년 1월, 워싱턴DC에 있는 갈로뎃 캠퍼스를 찾았다. 평소에는 2천 명에 가까운 농인 학생들이 공부하는 곳이지만, 겨울방학 기간이어서 사람들은 많지 않았다. 갈로뎃을 소개하는 입학처 건물(Maguire Welcome Center)에 들어서자 ‘전설은 여기서 시작된다’(Legend Begin Here)라는 제목 아래 갈로뎃의 역사를 만들어낸 20명의 인물들을 부조한 작품이 보였다. 그중 두 번째 인물의 이름이 익숙했다. 애거사 티겔 핸슨이다.

1873년 피츠버그에서 태어난 애거사는 7살 때 척수막염을 앓았고 그 후유증으로 청력과 한쪽 눈의 시력을 잃게 되었다. 애거사는 1888년 갈로뎃에서 공부를 시작했는데, 당시 대학은 여성에게 우호적인 공간이 아니었다. 감정적 존재인 여성은 국가의 운명을 결정하는 투표에서 배제되어야 한다고, 여성이 자신의 생각을 말하고 쓰도록 하는 고등교육은 여성의 몸을 아프게 한다고 (남성 권력자들에 의해) 공공연히 말해지고 그렇게 믿어지던 시기였다. 공부를 계속하며 자신의 목소리를 내고자 했던 장애여성인 애거사는 성차별주의와 비장애중심주의 모두와 싸워야 했다.

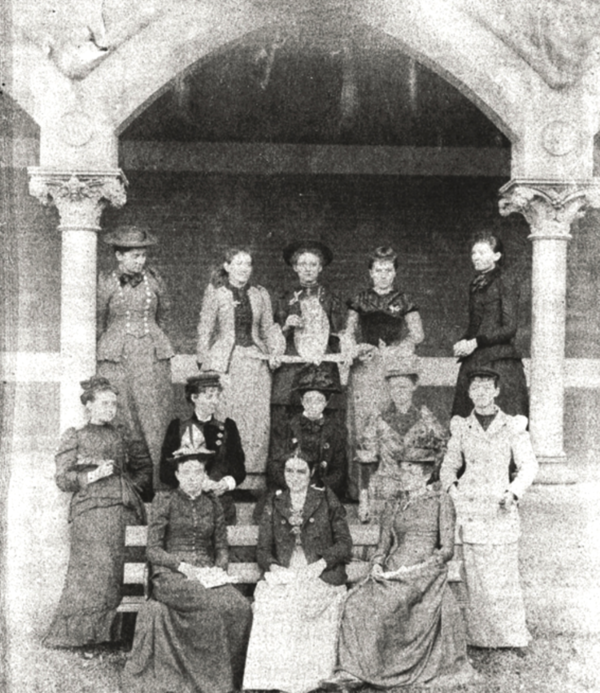

애거사가 입학하기 전까지 갈로뎃에서는 남성만이 공부할 수 있었다. 그녀는 갈로뎃에서 일종의 실험 프로그램으로 받아들인 8명의 여학생 중 한 명이자, 그중 가장 어린 학생이었다. ‘금녀의 공간’이었던 갈로뎃에 도착한 이들은 자신의 공간을 침범당했다고 생각하는 남학생들의 따가운 시선을 감당해야 했다. 게다가 갈로뎃의 시설도 문화도 아직 여학생을 받아들일 준비가 되어있지 않았다.

(1888년) 갈로뎃에는 여학생 기숙사 시설이 없었기에, 그들은 교장인 에드워드 갈로뎃의 집에서 지냈다. 여성은 보호자 없이 학교를 떠날 수 없었고, “젊은 여성과 젊은 남성이 만나는 것은 명백히 부적절”하다는 이유로 교수들은 정규수업이 아닌 문학연구 모임에 나가는 것을 허락하지 않았다. 여성을 교육하는 일에 대한 회의주의는 계속 남아 있었다. 여성이 정규 수업을 감당할 수 있을까? 여성이 남성과 분리된 교실에서, 별도의 수업을 듣는 게 여성들의 안전과 편리의 측면에서 마땅한 일인가? (『장애의 역사』 186쪽)

이러한 현실을 두고 애거사는 말했다.

“나는 나와 내 자매들이 태양 아래 자신의 자리를 차지할 권리에 대해 의문을 품는 이가 있다는 데 분개했다.” (186쪽)

그녀에게 가장 절망스러운 점은 남학생들이 참여하는 토론 활동에 여성은 함께할 수 없다는 것이었다. 게다가 규정상 남성 보호자가 동반했을 때에만 여학생들은 수업이 아닌 외부 활동에 참여할 수 있었다. 1889년 갈로뎃의 총장이 애거사를 포함한 여학생의 입학을 실험 프로그램이 아닌 공식적 사실로 선포했을 때, 애거사와 그녀의 동료들은 이 문제를 해결하기로 결심한다. 1892년 1월, 마침내 그들은 13명의 여학생이 참여한 토론 클럽을 결성하고, 애거사를 초대 회장으로 추대했다. 이후 이 모임은 성장을 거듭했고, 현재는 1,700명이 넘는 회원과 124년의 역사를 지닌 ‘파이 카파 제타’(Phi Kappa Zeta)라는 농인 여성의 삶과 활동을 지지하는 조직으로 활동을 이어가고 있다.

토론 클럽을 만든 다음 해인 1893년, 애거사는 우수한 성적으로 학위를 마치고, 졸업생 대표로 식장에 모인 대학의 고위 인사들과 정치인들 앞에서 연설한다. 애거사는 이 연설을 자신이 경험해야 했던 부당한 차별을 폭로하고 지적하는 목소리를 내는 기회로 활용한다. 연설의 제목은 ‘여성의 지성’(The Intellect of Women)이었다.

“여성은 지적으로 조금도 열등하지 않다. 단지, 그 능력을 사용하지 못한 채 방치되어 발전이 느린 것뿐이다. … 여성이 감정적인 성향과 논리적 사고와 판단력 부족 때문에 스스로 자유를 누리기에 적합하지 않다고 말하는 이들은 노예제 때문에 노예에게 생겨난 여러 문제들을 이용해 노예 해방을 반대하던 오류를 반복하고 있다.” (187쪽)

당시 노예제의 폭력으로 인해 무력해지고 피폐해진 흑인들을 두고서 그들이 선천적으로 결함이 있는 부족한 존재라고 비난하던 이들이 있었다. 문제의 원인과 결과를 혼동하며 노예제의 착취를 옹호했던 것이다. 애거사는 그러한 논리가 여성의 삶에도 그대로 적용되고 있음을 간파하고, 자신의 졸업식 연설을 통해 대학의 교수와 주요 정치인들에게 그 메시지를 전달했다.

애거사의 1893년 연설이 영상으로는 남아있지는 않다. 하지만 2014년 미국여성역사프로젝트가 올해의 여성 12명 중 한 명으로 그녀를 선정했을 때, 여성 농인 공동체는 이 사실을 기쁘게 받아들이며 애거사의 졸업식 연설문을 미국 수어로 전달하는 작업을 했다. 다음 링크에 들어가면, 그 수어 동영상과 연설문의 원문을 볼 수 있다. (▶애거사의 졸업 연설문 수어 동영상과 원문 텍스트 보기)

애거사는 이후 농인 학교에서 교사로 일했고, 농인 건축가이자 전국농인연합 회장을 역임한 남편 올로프 한슨(Olof Hanson)과 함께 농인 인권운동에 적극적으로 참여했다. 그녀는 여러 편의 아름다운 시를 썼고 수어로 교회에서 합창을 하기도 했다. 애거사는 농인 공동체에 뜨겁고 강렬한 자산을 남기고 1959년 86세의 나이로 세상을 떠났다.

(애거사의) 가장 유명한 시 “음악 안에서(Inner Music)”에서, 그녀는 농을 “불완전함(Imperfection)”이라고 부르며, 그러나 이 불완전함이 “지구의 소음 가운데서” 사라져버린 “신성한 조화”와 “평화”를 가능하게 한다고 썼다. (190쪽)

(계속)

* 참고 자료

킴 닐슨, 『장애의 역사』, 김승섭 옮김, 동아시아, 2020.

Carol J. Erting, Robert C. Johnson, Dorothy L. Smith and Bruce C. Snider Eds., The Deaf Way: Perspectives from the International Conference on Deaf Culture, Gallaudet University Press, 1994

|

필자 소개 김승섭 고려대학교 보건과학대학 교수, 『장애의 역사』 역자 |