『장애의 역사』와 함께하는 미국 탐방기⑥

우리는 보통 장애가 명확하게 구분되는 구체적이고 변하지 않는 범주라고 생각한다. 그러나 좀 더 자세히 살펴보면, 장애는 종종 규정하기 어렵고 계속해서 변화하는 개념이다. 장애인의 역사가 존재하는 것처럼, 장애라는 개념도 역사를 가진다. (『장애의 역사』 21~22쪽.)

『장애의 역사』에는 오늘날 비장애인으로 분류되는 수많은 사람들이 등장한다. 개인의 신체적·정신적 상태를 기준으로 그 사람이 장애인인지의 여부를 판단하는 오늘날의 관점으로는 쉽사리 이해하기 어려운 일이다. 하지만 19세기 초 미국에서 대다수의 흑인은 ‘그 자체로 장애인’이었다. 노예제를 옹호하는 이들에게 흑인은 자유를 누릴 준비가 부족해 백인의 ‘보호’가 필요한 존재여야 했기 때문이다. 반면 중상류층 백인 여성은 ‘장애인이 될 수 없었다’. 당시 장애라는 개념을 구성하는 핵심 요소 중 하나가 노동 능력의 부재였는데, 그녀들에게는 그 능력이 부재할 기회 자체가 주어지지 않았기 때문이다.

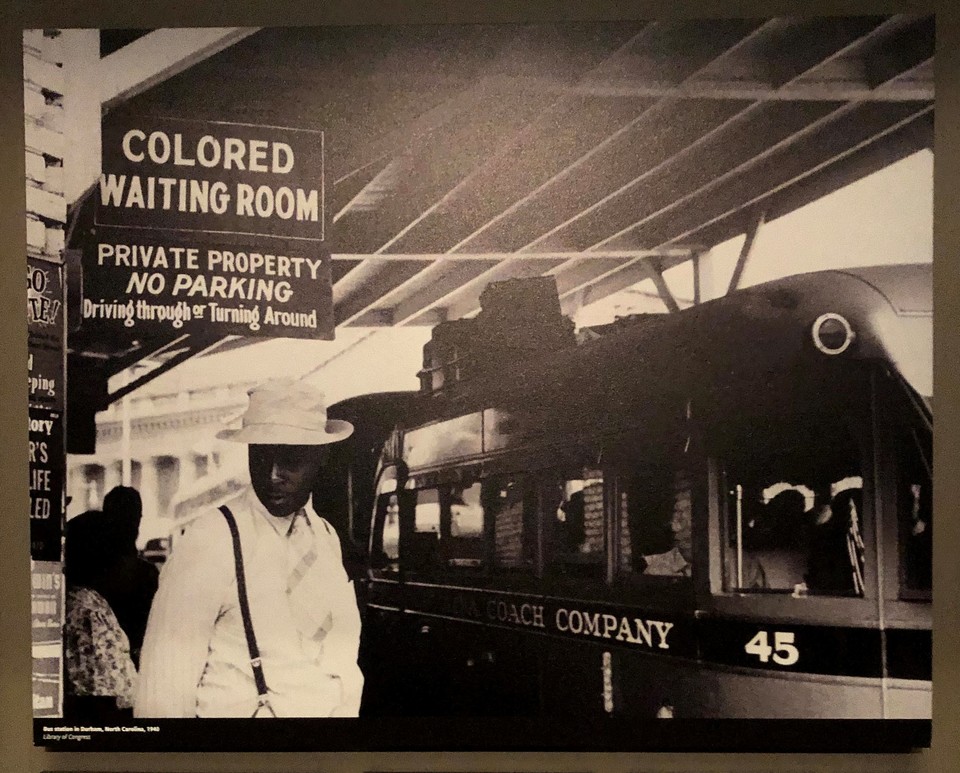

‘그 자체로 장애인’이었던 아프리카계 미국인

미국이 1776년 영국으로부터 독립을 선언했을 때, 그 주역들은 다음과 같은 사실을 자명한 진리로 받아들인다고 명시했다. “모든 인간은 평등하게 태어났고, 창조주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했으며, 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구가 있다.”

그러나 이들이 만든 나라에는 ‘생명과 자유와 행복’의 추구를 박탈당한 이들이 있었다. 아프리카에서 강제로 끌려와 북아메리카에서 노예로 살았던 아프리카인의 숫자가 1700년에 이미 2만여 명이었다. 그리고 그 숫자는 급증한다. 1790년에는 70만에 달했고, 1860년에는 390만이 넘었다.

“모든 인간은 평등하게 태어났다”고 선언하며 국가를 건설한 백인이 다른 인간을 노예로 거느리고 착취하는 이 현실은 어떻게 가능했을까. 노예 소유주들은 이 ‘인지 부조화’를 쉽게 해결했다.

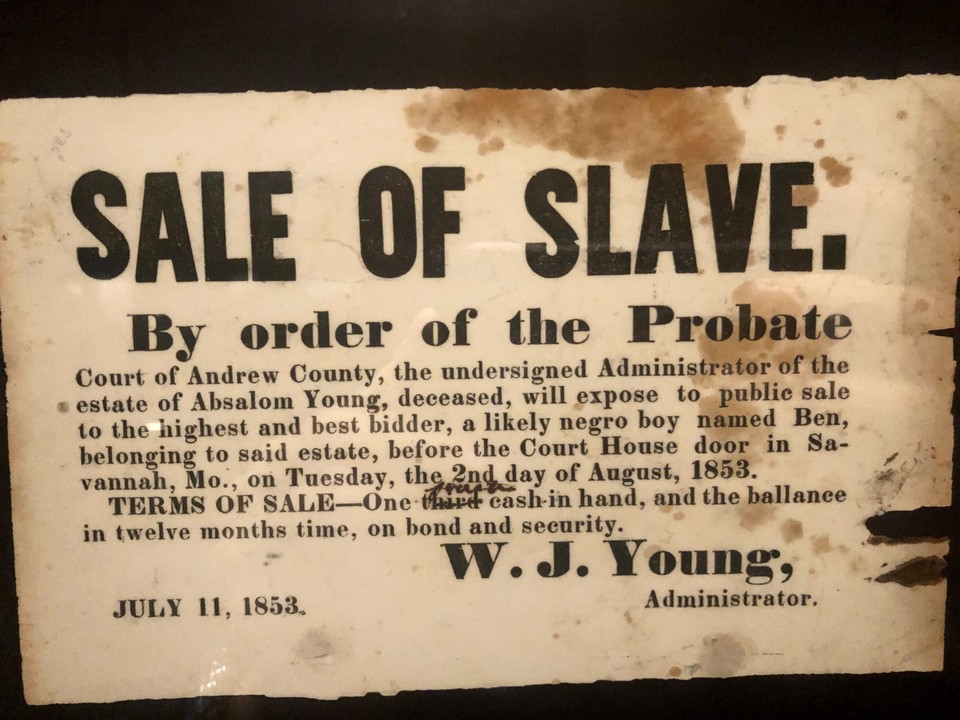

노예제의 근간을 이루는 인종차별 이념에 따르면, 북아메리카로 온 아프리카인은 그 자체로 장애인이었다. 노예 소유자들과 노예제 옹호자들은 노예제를 정당화하기 위해 아프리카인들이 정신적·신체적으로 열등하게 태어났고 그들의 몸이 비정상적이고 혐오스럽다고 가정했다. 실제로 노예 소유자들은 자신들이 부리는 노예가 몸과 정신에 심각한 장애를 가지고 있어서, 노예제가 돌봄이 필요한 노예에게 도움이 되는 친절한 제도라고 주장했다. 장애는 노예제의 이념, 경험, 실행에 있어 다양하고 심오하게 스며들었다. (102~103쪽)

그들은 노예제가 아프리카계 미국인의 삶을 위한 최선의 자비로운 제도라고 이해했다. 흑인들이 가진 몸과 정신의 ‘장애’는 과학의 외피를 두른 의학자들의 연구에 의해 설명되었다. 1840년대에 외과의사 조사이아 놋(Josiah C. Nott)은 아프리카의 더운 날씨 속에서 살던 이들이 추운 북아메리카로 오게 되면서, 그 기후의 변화가 “그들의 두뇌를 얼려서 정신이상자나 백치로 만들었다”고 주장했다(127쪽). 1848년 의사인 새뮤얼 카트라이트(Samuel Cartwright)는 “흑인들은 신체적·정신적 결함으로 인해 백인이 감독하고 돌보지 않으면 살아남을 수 없다”고 말하며, 자신에게 가장 적합하고 편안한 노예 신분을 벗어나 북부로 도망치는 흑인의 어리석은 정신 상태를 가리키는 ‘출분증(Drapetomania)’이라는 진단명을 제안했다(126쪽).

‘장애인이 될 수 없었던’ 중상류층 백인 여성

19세기 후반까지 미국에서 결혼한 여성은 ‘기혼녀(Feme Coverts)’라는 법적 지위로 분류되었는데, 이들은 자신의 이름으로 재산을 소유할 수도 법적인 계약을 진행할 수도 없었다. 이는 남편과 아내는 하나의 존재라는 가상적 개념으로 인한 것이었다. 그렇게 결혼한 여성은 법적 권리와 의무가 모두 남편에게 있었다.

그런 가부장제 사회에서 사람들은 중상류층 백인 여성이 경제적으로 생산적인 노동을 할 것이라고 기대하지 않았고, 그 여성들은 신체적·정신적 상태와 무관하게 노동할 수 없는 존재로 여겨졌다. 그런데 근대 미국 사회에서 장애 개념을 구성하는 핵심 요인은 ‘경제적으로 생산적인 노동을 할 수 있는 능력의 부재’였다. 이런 상황이 낳는 모순을 킴 닐슨은 다음과 같이 지적한다.

여성은 장애인이 될 수 있었을까? 여성의 삶은 노동할 수 있는 능력이 없다는 장애의 정의와 쉽게 맞아떨어지지 않았다. 백인 여성, 특히 중상류층 백인 여성은 노동을 할 수 없다고 여겨졌다. 계급과 인종에 따라 정의된 여성성에 따르면 그들은 노동하기에 적합하지 않았다. 인종과 젠더는 역설적으로 그런 여성들을 특권화시키는 동시에 그들의 삶을 제한했다. (173쪽)

이러한 관념은 백인 여성을 고된 노동에서 면제/배제되어야 하는 존재로 특권화시키는 동시에, 남성의 보호하에서 어린아이처럼 살아야 하는 존재로 만들었다. 자신의 생각을 말하고 글로 적는 행동은, 더 나아가 고등 교육을 받고 전쟁과 종교에 대해 토론하는 행동은 여성의 몸에 해로운 것이라고 남성들은 주장했다. 그런 이념이 지배하는 사회에서 여성이 민주주의 국가의 운명을 결정하는 투표에 참여하는 일은 허용될 수 없었다.

1873년 하버드대 의대의 저명한 교수인 에드워드 클라크(Edward H. Clarke)는 어떤 중요한 집단이 “이러한 이유들로 영구적으로 크고 작은 장애를 가지고, 치명적으로 다치고” 있다며 “가장 중대한 경종을 울려야 하고 국가는 이 상황에 심각하게 주목해야 한다”라고 말했다. 그 집단은 소위 존경할 만한 백인 여성이었다. 클라크는 고등 교육이 그 여성들을 “영구적으로 장애”를 갖게 만들 수 있고 그렇게 해왔다고 주장했다. (184쪽)

리더십의 증거인 장애, 조지 워싱턴의 경우

그러나 ‘능력 있는 몸’을 가질 수 없었던 흑인이나 여성과 달리, 백인 남성에게 신체적 손상은 전혀 다른 의미를 지니기도 했다. 미국 독립전쟁의 총 사령관이었던 조지 워싱턴(George Washington)의 경우가 특히 그랬다. 1783년 반란을 진압하는 과정에서 그는 연설문을 읽기 위해 안경을 꺼내며 이렇게 말했다.

“여러분, 내가 이 나라를 위해 일하다 백발이 되었을 뿐 아니라 앞도 거의 못 보게 되었으니, 안경을 쓰는 것을 허락해주십시오.”

그런 큰 희생의 증표는 다 큰 남자들을 울게 만들었다고 알려져 있다. 전쟁 때문에 워싱턴이 “백발”이 되고 “앞을 거의 못 보게” 되었을 수도 있지만, 그의 나이가 이미 52세였기 때문이었을 수도 있다. 그러나 그의 시력 감소는 겸손과 희생의 증거로 해석되었다.

조지 워싱턴의 경우, 시력이 나쁘다는 점은(보다 현실적으로 안경을 사용하는 것은) 그가 존경받을 만한 리더십을 가지고 있다는 증거로 여겨졌다. 그러나 새로운 국가에 거주하는 다른 많은 사람들에게, 장애는 시민권을 온전히 얻을 수 없거나 행사할 수 없는 이유가 되었다. (156~157쪽)

노예로 살아야 했던 아프리카계 미국인은 (백인의 보호가 필요한) ‘그 자체로 장애인’이었고, 중상류층 백인 여성은 (노동 능력이 부재할 기회 자체가 없었기에) 노동 능력의 부재로 정의되는 ‘장애인이 될 수 없었다’. 그러나 백인 남성 지도자였던 조지 워싱턴에게 신체적 손상은 “그가 존경받을 만한 리더십을 가지고 있다는 증거”가 되었다. 장애는 명백히 정치적 범주이며, 비장애중심주의는 인종주의와 성차별주의를 비롯한 수많은 이념과 교차하며 작동한다.

|

필자 소개 김승섭 고려대학교 보건과학대학 교수, 『장애의 역사』 역자 |