증언, 역사가 되어버린 사람들 ①

한국전쟁서 부모 잃고 시설서 21년 갇혀 산 황송환 씨

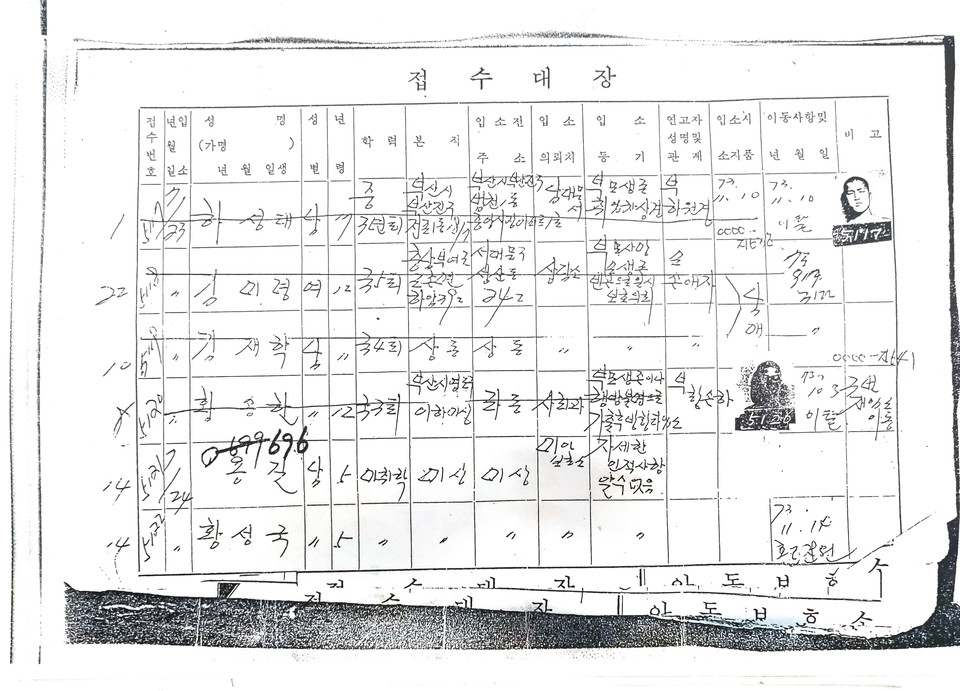

영화숙, 재생원, 아동보호소, 형제원 등 시설 7곳 뺑뺑이

가족과 뿌리에 대한 결핍 “아버지 유골 찾고 싶습니다”

삶 자체가 시설 수용의 역사인 사람들이 있다. 언론에 잘 알려진 형제복지원과 선감학원 외에도 시설에 끌려간 이들의 삶에는 지금도 국가폭력의 그림자가 깊숙이 배어 있다. 2기 진실‧화해를위한과거사정리위원회는 1945년부터 권위주의 통치 시기까지 불법적으로 이뤄진 집단 수용시설 인권침해 사건을 조사하고 있다. 비마이너는 시설이라는 굴레에 지독하게 내몰렸던 피해생존자들의 증언을 연재한다. 첫 번째 순서는 한국전쟁 당시 부모를 잃고 시설 수용을 피해 전국을 쏘다녔던 황송환(70) 씨 이야기다.

“6‧25 전쟁 통에 아버지, 어머니를 잃었습니다. 아버지 성함은 황손하, 어머니 성함은 송지애. 올해 70살인데 아직도 두 분 얼굴을 몰라요. 그때 행방불명된 전쟁고아만 10만 명인데, 대부분 가족과 집을 잃고 거리로 나와 넝마주이 생활을 했습니다.

부산 남원동에서 태어나 5살 무렵 시설에 끌려갔습니다. 순사가 집이 어디냐고 묻길래 없다고 하니까 발로 다리를 걷어차고 곡괭이자루로 뒤통수를 내리치더라고요. 영화숙에서 6년, 재생원에서 3년을 갇혀 살았습니다. (갑자기 노래를 부르며) ‘오늘도 찬 바람이 솔솔 부는 재생원, 모여라 엎드려라.’ 재생원에서 부른 원가(園歌)예요. 제식훈련 잘 못하면 온몸을 쥐어패고 단체 기합을 내렸습니다. 그때 생각하면 마 아직도 치가 떨립니다.”

황송환 씨는 영화숙‧재생원을 거쳐 서울시립아동보호소, 대구희망원, 부산소년의집, 형제육아원(형제복지원) 등을 스무 살 너머까지 전전했다. 황 씨의 어린 시절 별명은 ‘발바리’. 시설에서 탈출하고 잡혀가기를 반복하는 아이들을 일컫는 말이다. 그는 시설 수용을 피해 전국 방방곡곡을 쏘다녔지만 20년 넘게 시설 생활을 벗어나지 못했다.

“시설 7군데를 뺑뺑이 돌았습니다. 형제복지원은 그야말로 지옥이었어요. 60kg이 넘는 포대를 하루에 50개씩 날랐는데, 채우지 못한 개수만큼 매질을 당했습니다. 깡보리밥 안에는 쥐똥과 구더기가 섞여 있는데도 배를 채울 게 없어서 꿀꺽 참고 삼켰어요. 40년도 더 지났는데 얼마나 한이 맺혔으면 이렇게 이야기할 때마다 담배를 피워야 하겠습니까. 생각만 하면 눈물 날 일이지.

시설 나와서는 일당쟁이로 살았습니다. 부산 초량 지하철, 경북 울진 원자력발전소 같은 공사판에서 일했어요. 일할 때마다 돈을 뜯기거나, 빌려주고도 받지 못했습니다. 강원 양구에서 케이블 공사할 적에 3개월 치 야간작업을 했는데 땡전 한 푼 안 주더라고요. 가족이 없으니까, 도움을 주고받을 사람이 없으니까 시설에 끌려간 과거를 약점 잡아 이용한 거죠.

이제는 몸이 아파서 일을 하고 싶어도 못 합니다. (장애인 복지카드를 보여 주며) 장애정도 경증, 보이시죠. 시설에서 탈출할 때마다 다른 시설로 붙잡혀가면서 온몸을 두들겨 맞았거든요. 종아리 사이에 긴 막대를 끼우고 양쪽에서 발로 짓밟혔는데, 요즘 걸을 때마다 다리가 바닥에 질질 끌립니다. 무릎 접고 쪼그려 앉기도 힘들어요. 열댓 살 먹은 얼라(어린아이)가 무슨 힘이 있다고 그렇게 악랄하게 굴었는지. 최근에는 치매기가 생겨서 말이 뚝뚝 끊깁니다.

이렇게 고통스러운 이야기를 왜 계속하냐고요. 한이 맺혀서 그렇습니다. 어린 나이에 당하기만 했으니까요. 전쟁 때 잃어버린 아버지, 어머니 흔적이라도 좀 찾을 수 있으면 좋으련만. 가족도 없이 이렇게 후유증을 안고 사는 것 자체가 큰 고통입니다. 자다가 영원히 안 깨어났으면 좋겠다 싶어요.”

지금도 그는 형제복지원에 끌려가 맞아 죽는 꿈을 일주일에 서너 번씩 꾼다. 그때마다 화들짝 놀라 잠에서 깼다가 침대에서 떨어지기 일쑤다. 매일 밤 잠들기 전이 가장 두렵다는 그의 일상은 그저 한 개인의 고달픈 인생사 한 토막에 불과한 것일까. 삶의 한 부분이 늘 텅 빈 것 같다는 그의 고통은 가족과 뿌리에 대한 결핍과 연결된다. 그래서 그가 시설에서 겪은 고통은 현재 진행형이고, 그의 아픔은 여전히 끝맺어지지 못했다.

“기자님 만나기 전에 영도 앞바다 가서 술 한 잔 올렸습니다. 부모님 제사를 거기서 지냅니다. 아버지는 1953년 임진강에서 전사한 해군 대령이셨어요. 유해 발굴 신청만 5번을 했는데 아직도 (아버지 유골을) 못 찾았습니다. 제대로 된 장례도 못 치렀어요. 지금은 남아 있는 부모도, 형제도, 친인척도 없습니다.

그래서인지 흘러간 노래를 좋아합니다. ‘생일 없는 소년’이라는 노래를 한 번 불러볼게요. ‘어머니 아버지 왜 말이 없습니까. 모진 것이 목숨이라 그러나 살겠어요. 그리워라 우리 부모 어드메 계시온 지 꿈에라도 다시 한번 그 얼굴을 비춰주오.’ 저 같은 전쟁고아들 생각나는 노래입니다. 좀 슬프죠. 아버지 유골을 찾으면 제일 먼저 태종대에 탑을 세울 겁니다.

지금 가장 바라는 게 뭐냐고요. (잠시 생각에 잠겨 있다가) 국가한테 제대로 사과받고 싶습니다. 그러면 고통스러운 악몽도 덜 꾸게 될 것 같습니다. 가족 하나 없는 저 같은 사람이 두 번 다시 나타나면 안 됩니다. 부산시장, 부산경찰청, 서울경찰청, 국회의사당에 있는 사람들, 다시는 이런 문제를 일으키지 않겠다고 우리한테 모조리 사과해야 합니다.”