시설 수용 피해생존자들, 진화위에 직권조사 촉구

지난해 피해 구제신청 기간 놓친 피해생존자 많아

“개별 시설이 아니라 전체 집단 수용시설의 문제”

“열한 살 때 두 사람이 양옆에서 점퍼를 뒤집어씌워 재생원으로 끌고 갔습니다. 들어가자마자 폭행을 당하고 제대로 먹지도 못하고 거기서 2년 5개월 동안 갇혀 살았습니다. 스물다섯에는 부인이 만삭이었는데 형제복지원에 끌려갔어요. 인생이 완전히 무너졌습니다. 우리 같은 사람들 한 분이라도 더 찾았으면, 진실이 밝혀져서 이제라도 삶이 좀 달라졌으면 합니다.” (재생원·형제복지원 피해생존자 박상종 씨)

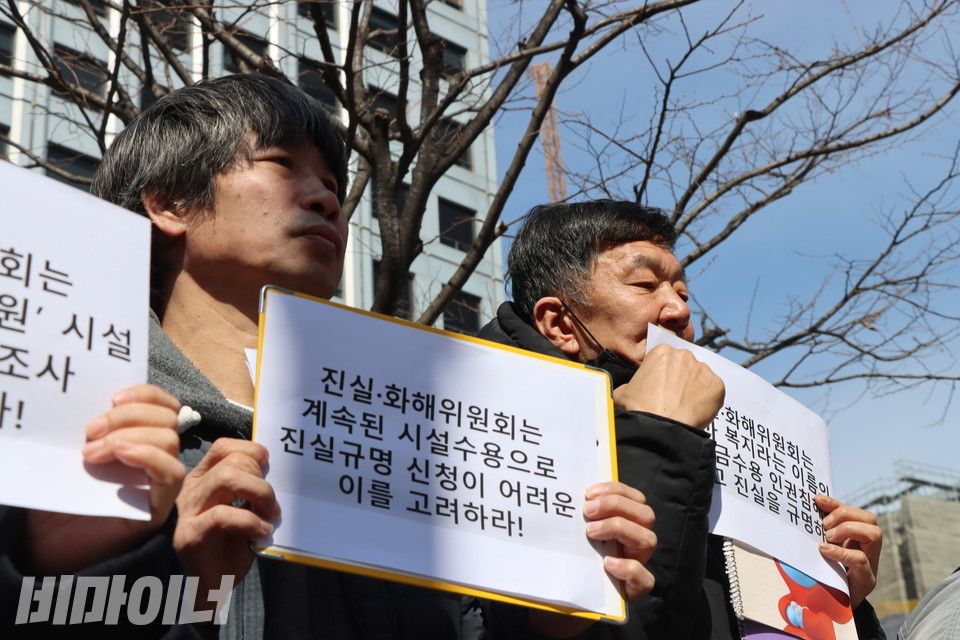

권위주의 시기 시설 수용 피해생존자들이 영화숙·재생원 등 집단 수용시설에 대한 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회(아래 진실화해위) 차원의 직권조사를 촉구하고 나섰다. 전국탈시설장애인연대 등 9개 시민사회단체는 14일 오후 서울 중구 진실화해위 앞에서 기자회견을 열고 피해생존자들의 증언에 힘을 보탰다.

- 아동보호소, 영화숙, 재생원… 역사에 가려진 시설들

첫 증언자로 나선 홍성정 씨(57)의 기억은 여섯 일곱 살 무렵 끌려간 서울시립아동보호소에서 출발했다. 그곳에서 2년간 무자비한 폭행을 당한 뒤 가까스로 도망쳤지만, 이후 감금과 탈출을 반복하며 10년 넘게 시설 생활을 벗어나지 못했다. 홍 씨는 세 번의 서울시립아동보호소를 비롯해 형제복지원, 선감학원, 서울시립갱생원 등 10곳이 넘는 시설을 평생 전전했다.

그중에서도 서울시립아동보호소는 권위주의 시기 전국 최대 규모의 부랑아 수용시설이었다. 1947년 서울시립중앙보호소로 개소한 뒤 1960년대 후반에는 2,000명이 넘는 아동을 수용한 것으로 알려져 있다. 수용된 아동들은 극심한 구타와 폭력을 당하면서도 강제노역에 동원되거나 영문도 모른 채 다른 수용시설로 다시 팔려 갔다. 당시 피해생존자들은 “폭력과 강제노역에 시달리다 죽어 나간 아이들이 많다”고 입을 모았다.

이날 홍 씨는 더듬더듬 말을 하다가 끝내 잇지 못하고 눈물을 흘렸다. 김정하 장애와인권발바닥행동 활동가가 대독한 증언에서 홍 씨는 “사회에 나와서도 대인공포증과 폐소공포증 등으로 공포와 두려움을 느낀다”며 “법에서 정하는 날짜보다 시간이 걸리더라도 더 많은 피해자를 찾아내서 우리를 고통의 늪에서 구해줬으면 한다”고 말했다.

또 다른 피해생존자 손석주 씨(60)는 아홉 살 때 거리에서 신문을 팔다 한 남성에게 붙잡혀 부산에 있는 재생원에 끌려갔다. 아무 말도 못 하고 두세 달 동안 지속적인 구타와 폭행을 당한 그는 재생원과 담 하나를 사이에 둔 영화숙으로 옮겨간 뒤 열 달 동안 갇혀 지냈다. 시설에서 도망쳐 나왔지만 출석 일수를 채우지 못해 학교에서도 쫓겨났다. 그의 최종학력은 ‘국민학교 4학년 중퇴’다.

영화숙·재생원은 부산시로부터 업무위탁을 받아 운영된 부산 지역의 대표적인 부랑아 수용시설이다. 피해생존자들의 증언에 따르면 1950년대부터 1970년대 초까지 어린아이부터 60대 노인에 이르는 50명이 넘는 인원이 5~10평 남짓한 방 안에서 함께 생활했다고 한다. 영화숙·재생원은 1975년부터 1987년까지 국가폭력이 자행된 형제복지원의 전신으로도 불린다.

현재 영화숙·재생원 피해생존자협의회 대표를 맡고 있는 손 씨는 “행색이 남루하고 초라하다는 이유로 시설에 끌려가도 어디 하소연하지 못한 채 50년 세월을 보냈다”며 “폭력과 영양실조로 목숨을 잃고 지금도 영화숙 근처 어딘가에 묻혀 있을 아이들의 진실을 진실화해위는 외면하지 말아 달라”고 했다.

이렇듯 권위주의 시기 운영된 집단 수용시설의 실상이 하나씩 수면 위로 드러나고 있다. 진실화해위는 지난해 12월 9일까지 국가폭력에 의한 시설 수용 피해생존자들로부터 진실규명 신청을 받았지만, 이미 사망 혹은 실종됐거나 지금도 시설에 거주하고 있는 경우가 많아 신청 기간을 놓친 피해생존자가 적지 않다. 이날 홍 씨도 비마이너에 “진실화해위로부터 절차 안내를 받은 적이 없어 개별 진정을 넣지 못했다”고 전했다.

기자회견에 참석한 피해생존자들은 진실화해위의 적극적인 직권조사가 필요하다고 입을 모았다. 연대 발언에 나선 김성연 장애인차별금지추진연대 사무국장은 “피해생존자들이 죽음을 견디는 동안 국가는 인권침해를 주도하고 진실규명을 방관했다”며 “과거의 국가폭력이 앞으로 반복되지 않도록 진실화해위가 성의를 다할 것을 촉구한다”고 말했다.

- 시설 수용 피해생존자들, 진화위 앞에 선 까닭

앞서 진실화해위는 집단 수용시설 관련 연구용역을 진행한 바 있다. 2021년 진실화해위가 발간한 ‘집단시설 인권침해 실태조사 연구용역 보고서’에 따르면 1993년까지 수도권‧강원권에만 총 13개의 집단 수용시설이 있던 것으로 확인됐다. 또 보고서는 전국적으로 40여 개의 시설이 있었을 것으로 추정하면서 국가가 시설 설립‧운영‧위탁에 관여한 책임이 있다고 봤다.

그리고 지난달 ‘진실·화해를 위한 과거사정리 기본법 일부개정법률안’이 국회 본회의를 통과했다. 진실화해위의 진실규명 이후 나온 권고사항을 정부가 실제로 이행해야 하는 법적 근거가 마련된 것이다. 그러나 형제복지원과 선감학원 정도를 제외하면 여전히 집단 수용시설에 관한 진실규명 결정은 거의 나오지 않았고, 진실화해위 차원의 직권조사 역시 이뤄지지 않고 있다. 이날 피해생존자들이 전국 각지에서 모여 한목소리를 낸 까닭이다.

피해생존자 7명은 기자회견을 마치고 송상교 진실화해위 사무처장과 면담을 진행했다. 박영일 진실화해위 홍보전문위원은 비마이너에 “현재 직권조사를 개시한 사건이 5건 정도 되는데, 오늘 면담 결과를 토대로 내부 논의를 거쳐 향후 직권조사 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.

김재형 한국방송통신대 문화교양학과 교수는 “지난해 말 진실화해위 앞에서 기자회견을 열고 직권조사를 촉구했지만 전혀 받아들여지지 않았다”며 “한번 시설에 수용된 사람은 장기간에 걸쳐 여러 시설을 전전하는 경우가 많다. 시설 개별의 문제가 아니라 전체 수용시설 안에서 이 문제를 바라봐야 한다”고 강조했다.

관련기사

- 부산시, 형제복지원 이어 영화숙·재생원 피해생존자도 지원할까

- [증언①] 부모 없는 일흔의 세월, 황송환은 그 ‘시설’들을 기억한다

- [증언②] 덕성원에서 자란 종환이의 꿈, 누가 돌려줍니까

- [증언③] 망가진 몸뚱이, 김세근을 뒤덮은 국가폭력 트라우마

- 시설 수용 피해생존자들, 진실화해위에 집단 진정 냈다

- 시설 수용 역사의 피해생존자이자 목격자, 두 대표가 만났다

- ‘수용시설 직권조사할 거냐’ 묻자 김광동 진화위원장 “계획 없다”

- 시설수용 생존자, 피해자 19명 더 찾아냈지만… 진화위 “직권조사 어렵다”

- “집단수용시설 문제는 현재진행형, 진실화해위원회 종료 후 상설 기구 필요”

- 박선영 진화위원장 “탄핵 부결된 지금, 대통령은 윤석열”… 시민들 “불법 임명”

- 진화위 “국가, 영화숙·재생원 사건 피해자에 공식 사과해야”