마이너의 서재

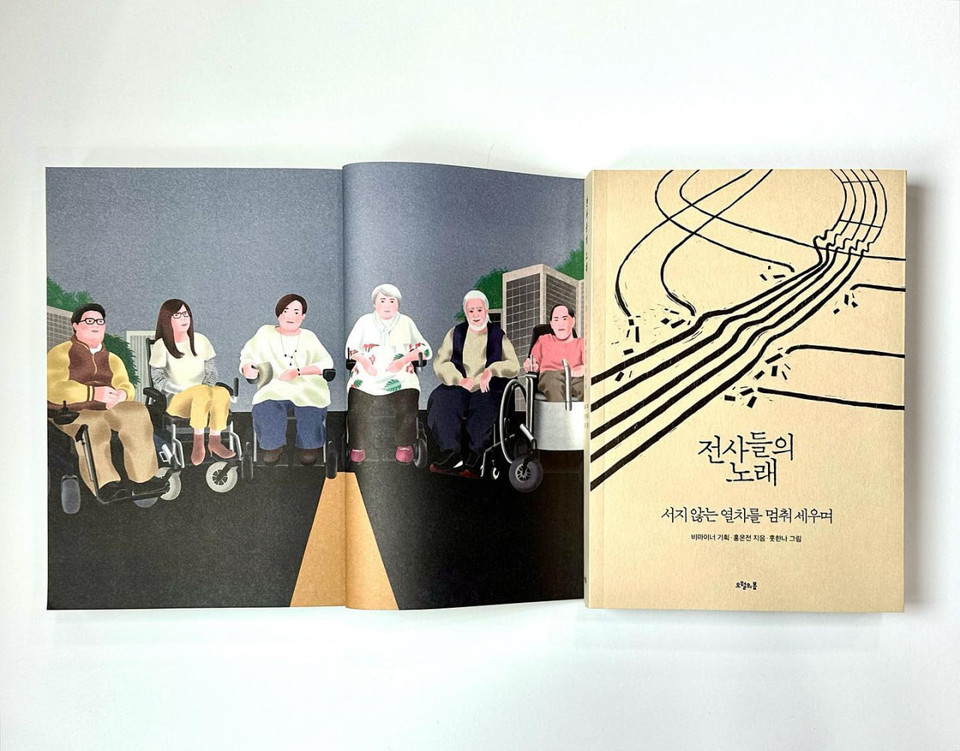

《전사들의 노래》, 글 홍은전·그림 훗한나, 오월의봄

지난 4월 14일 서울 종로구 노무현시민센터에서 열린 ‘장애인권리예산 투쟁 1년: 지하철행동과 시민과 언론의 역할’ 좌담회에서의 일이다. 문화예술 분야 패널 중 한 명으로 초대받았지만 농인의 자녀인 코다(CODA, Children of Deaf Adults의 줄임말) 입장으로도 이야기하고 싶어 농인과 코다에게 전장연의 ‘지하철행동’은 어떤 의미를 지니는지에 대해 발제했다. 언뜻 보면 장애인의 이동권을 보장하라는 투쟁은 청각장애인을 비롯한 농인과는 별 상관이 없어 보이며 그렇기에 대다수의 농인 및 그들의 자녀인 코다는 지하철행동을 자신의 의제이자 운동으로 여기지 못하는 것 같다고 말했다. 거기에는 전장연이 요구하는 것이 이동권뿐만 아니라 교육권, 노동권, 탈시설 권리임을 깊이 있게 보도하지 못하는 언론, 사건을 정확하게 보지 못하며 또한 이를 어떻게 그들의 언어로 번역하여 전달할 것인지에 대한 고민을 충분히 하지 못하는 시민사회, 연대의 폭을 넓혀 나가야 하는 기존의 시민·인권단체의 한계가 있음을 덧붙였다. 이에 장애해방열사_단과 장애인차별금지추진연대 대표 박김영희가 말했다.

“제가 지금 활동하고 있는 장애인차별금지추진연대에서는 2007년에 제정된 장애인차별금지법이 제대로 이행되는지 모니터링 하는데요. 지금 우리가 타는 버스나 지하철의 전광판에 현재 역과 다음 역이 문자언어로 표시되는 건 청각장애인 당사자가 만들어 낸 변화임을 잊지 말아야 합니다.”

이는 비마이너가 기획한 책 《전사들의 노래: 서지 않는 열차를 멈춰 세우며》(글 홍은전·그림 훗한나, 오월의봄)의 박김영희의 이야기에도 나오는 대목이다. 그는 ‘장애인권리예산’ 투쟁은 이제 막 1년이 지났을 뿐이지만 장애인의 이동권 투쟁은 2001년부터 시작되었고 그사이에는 무수히 많은 투쟁이 있음을 상기시켰다. 이동권 투쟁은 지하철, 버스와 같은 대중교통에서 타고 내릴 수 있는 권리를 포함하여 여기가 어디이고 어디에서 타고 내릴지에 대한 정보에 접근할 수 있는 권리를 포함한다는 것을 지적했다. 나는 그 말을 이의 없이 받아들였다. 조금 부끄러웠다. 장애인차별과 관련하여 청각장애인 및 농인이 당사자로서 문제를 제기하고 국가인권위원회에 진정하고 발언하며 관련법을 바꿔왔다는 건 알고 있었다. 그러나 그것이 전장연의 장애인권리예산 투쟁을 비롯하여 이동권 투쟁과 관련이 있다고는 생각하지 못했다. 박김영희 대표는 우리에게 역사가 없지 않다고, 다만 보이지 않거나 들려지지 않았을 뿐이라고 말했다. 그렇다면 우리가 해야 하는 일은 역사를 다시 쓰는 일일 테다. 그가 인터뷰이 중 한 명으로 등장하는, 진보적 장애인운동을 이끌어 온 장애해방운동가의 역사를 기록하는 《전사들의 노래》처럼 말이다.

이 책은 장애해방운동을 해온 여섯 명의 싸움꾼 박길연, 박김영희, 박명애, 이규식, 박경석, 노금호의 생애사를 다룬다. ‘장애인’이라는 꼬리표와 ‘장애해방운동’이라는 수식어가 책을 어렵고 복잡하게 보이게 하는 탓에 다소 무거운 마음으로 첫 장을 넘겼다. 그런데 예상과는 달리 책장이 술술 넘어갔다. 재밌고 흥미롭고 심지어 웃기기까지 했다! 책에 등장하는 이들이 얼마나 훌륭하고 멋진지에 대해서는 다른 사람들이 쓸 테니 나는 웃음이 나오는 장면들에 대해 써보려 한다.

인천 장애인운동의 대표적 인물로 꼽히는 박길연이 장애인야학 공간의 월세를 내기 위해 길거리 모금을 하러 나갔는데 정신 차려 보니 언어장애가 없는 사람이 자기밖에 없어서 하는 수 없이 껌과 사탕을 사달라며 울며 겨자 먹기로 소리 질러야 했다는 이야기, 박김영희가 스무 살까지만 살고 죽으려고 했는데 약을 사다 줄 사람도 없고 물에 빠져 죽으려면 물까지 가야 하는데 가야 할 방법이 없어 죽지 못했다며 깔깔 웃으며 회고하는 대목, 박명애가 장애인운동을 하면서 딸에게 일주일만 농성하고 오겠다고 하자 딸이 “맨날 일주일이래!”하고 입을 삐죽거렸지만 결국 농성장에 와서 모녀가 함께 먹고 자고 했다는 장면, 2006년 활동지원서비스 제도화를 위한 공동투쟁단이 한강대교를 기어서 노들섬까지 가는 투쟁을 했는데 5분이면 끌려 나갈 거라 예상했지만 네 시간 반을 피를 흘리며 기어갈 때까지 아무도 잡아가지 않아 제발 잡아가달라고 마음속으로 빌고 또 빌었다는 이규식의 말, 박경석에게 장애인운동 이야기 말고 다른 이야기를 듣고 싶었는데 온종일 운동과 투쟁 이야기만 했다는 인터뷰 일화, 장애인운동과 관련된 곳에서 사회복지 실습을 하고 싶어 서울로 올라온 노금호에게 박경석이 숙식을 해결할 수 있는 곳을 알고 있다며 데려간 곳이 농성장이었다는 순간까지.

장렬하고 거칠고 투쟁적이고 결연하기만 할 것 같은 이들의 장애인운동이 정말이지 너무나도 작고 당연한 희망으로부터 시작되었고, 장애가 있는 몸은 너무나도 현재적이고 일상적이라는 점이 이 책을 진솔하다 못해 웃기게 만든다. 그들이 바꾸고자 하는 것은 비장애중심주의이자 자본주의 체제라는 너무나도 거대한 것이라서 마치 슈퍼 히어로가 등장하는 영화를 보는 것 같지만, 장애가 있는 몸은 비장애중심사회에서 너무나 삐걱거려 예상치 못한 순간에 웃음과 눈물을 유발한다.

선로 위에서 쇠사슬로 몸을 묶고, 휠체어에서 내려 한강대교를 기고, 버스 아래로 기어들어 가고, 지프차를 타고 시설에서 기습적으로 장애인을 데리고 나오는 모든 일들은 박길연이, 박김영희가, 박명애가, 이규식이, 박경석이, 노금호가 자유를 경험한 순간으로부터 시작된다. 장애인이라 학교를 가지 못하는 것이 당연하다고 생각했던 이들이, 시설에 사는 것을 어쩔 수 없다고 여겼던 이들이, 직업을 갖지 못하는 것이 마땅하다고 생각했던 이들이 어느 날 의문을 품게 된다. 나는 왜 다른 사람들처럼 학교에 가지 못할까? 나는 왜 다른 사람들처럼 지하철과 버스에 타지 못할까? 나는 왜 다른 사람들처럼 일하지 못할까? 나는 왜 다른 사람들처럼 지역사회에서 살 수 없을까? 질문은 이들을 세상 밖으로 이끈다. 답을 쉽게 구할 수 있다면 좋겠지만 그럴 수 없어 노금호는, 박경석은, 이규식은, 박명애는, 박김영희는, 박길연은 ‘전사’가 된다. 장애인 해방 전선과 진보적 장애인운동의 역사를 만든다.

이 모든 이야기는 인권·동물권 기록 활동가이자 작가인 홍은전이 기록했다. 홍은전이라는, 그 누구보다 단단하고 믿음직한 렌즈를 경유하여 이야기를 들을 수 있어 가슴이 벅찼다. 그가 박명애 이야기를 마치며 썼던 글이 오래 마음에 남는다. 인터뷰 내내 그의 아버지가 험상궂고 어딘가 화가 나 있는 사람일 거라고 생각했는데 이후 활동지원사로부터 아흔이 넘은 아버지가 딸을 만나기 위해 한 시간을 걸려 버스를 타고 갈치와 꽃을 사 들고 방문하곤 했다는 이야기를 듣고 박명애의 생을 비로소 입체적으로 마주하게 되었다는 장면이다. 홍은전은 이렇게 쓴다. “사랑받았다고 해서 차별받은 고통의 무게가 가벼워지는 것은 아니지만 사랑받은 기억들은 우리가 그 고통에 직면하고 맞설 힘을 준다. 그러니 이렇게 말할 수 있을 것이다. 명애가 이렇게 잘 싸우는 사람이 된 것은 그가 극심하게 차별받았기 때문이 아니라 지극하게 사랑받은 덕분이라고.”

전사들의 노래를 다 듣고 나서는 이런 생각이 들었다. 우리 엄마의 노래를 들어보고 싶다고. 내가 기억하는 농인 엄마의 이야기가 아니라, 엄마가 직접 쓰는 당신의 이야기를 들어보고 싶다고. 같은 장면을 나는 귀로 이렇게 들었다면 엄마는 눈으로 이렇게 보았다고 하겠지. 홍은전 작가는 “이야기의 완성은 듣는 사람의 몫”이라고 쓰며 더 많은 장애해방운동가들의 이야기가 기록되기를 바란다고 했다. 그의 말처럼 《전사들의 노래》를 읽은 이들은 자신의 노래를 해보아야겠다는 생각을 하게 될 테다. 이는 비장애중심사회에서 그동안 쓰이지 않았던 역사를 쓰는 일이며 들려지지 않거나 보이지 않는 것을 드러내는 행위가 될 것이다. 이야기를 이어 나갈 사람들을, 그리하여 이어질 노래들을 진심으로 기다린다.

필자 소개

이길보라(영화감독, 작가). 농인 부모로부터 태어난 것이 이야기꾼의 선천적 자질이라고 믿고 글을 쓰고 영화를 만든다. 저서로는 《반짝이는 박수 소리》 《당신을 이어 말한다》 《고통에 공감한다는 착각》 등이 있고, 연출한 영화로는 〈로드스쿨러〉 〈반짝이는 박수 소리〉 〈기억의 전쟁〉이 있다.