김진수 열사 1주기

‘마로니에 8인’ 중 먼저 떠난 김진수·황정용·주기옥

마로니에 공원서 합동 추모제 열려

“우리가 계속 탈시설의 길 가겠다”

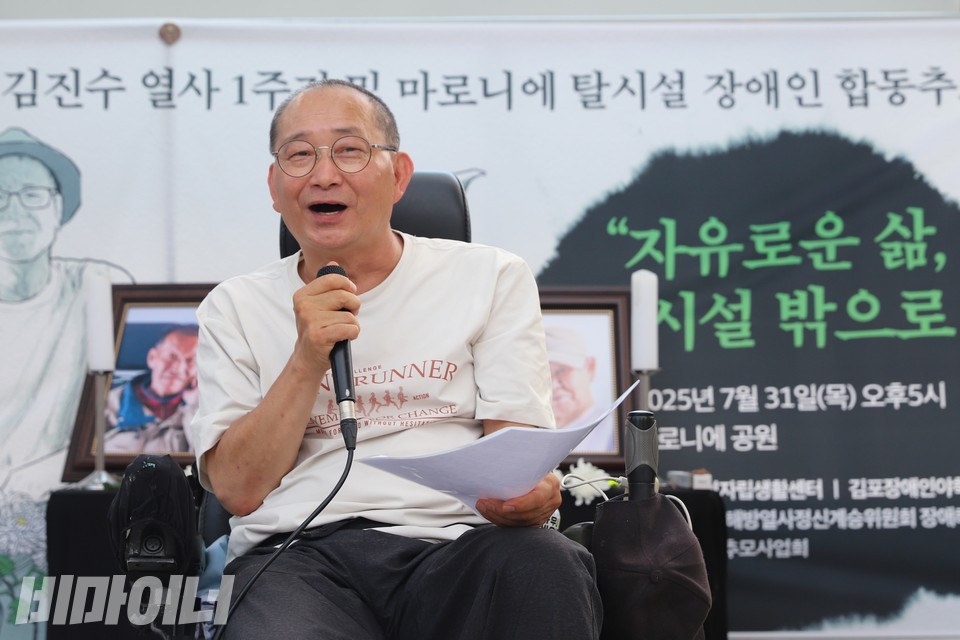

한국 최초로 탈시설 정책 수립을 이끈 ‘마로니에 8인’ 중 김진수, 주기옥, 황정용이 별세한 지 수 년이 흘렀다. 이곳은 먼저 간 3명의 추모제 현장. 박경석 전국장애인차별철폐연대(아래 전장연) 상임공동대표가 질문한다. “정용이 형 가시고, 기옥언니 가시고, 진수형님도 가시고. 이제 5명 남았습니다. 5명이 돌아가시기 전까지 탈시설지원법을 만들 수 있을까요?”

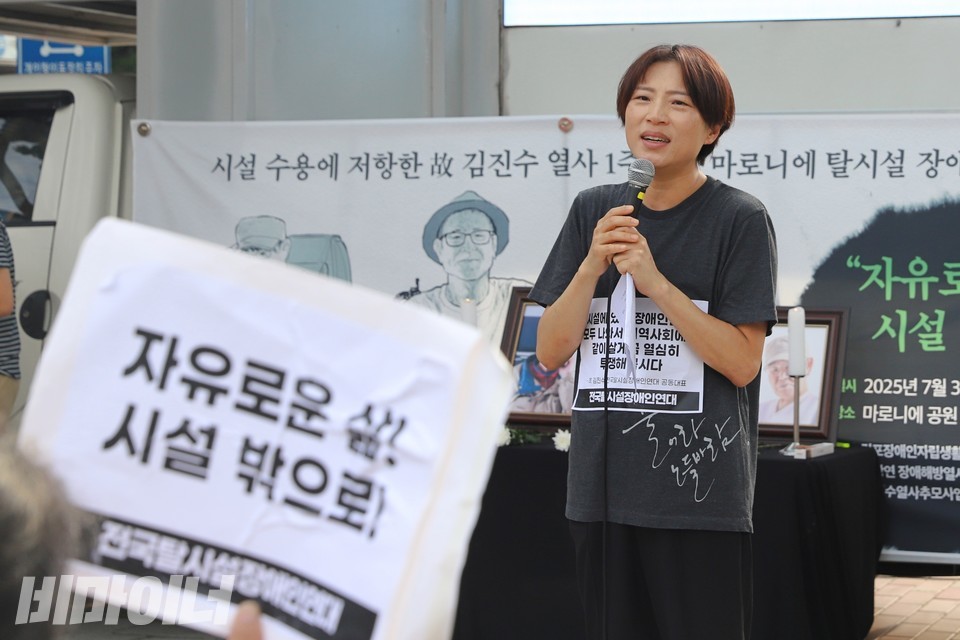

탈시설한 지 이제 막 1년이 넘은 박초현 전국탈시설장애인연대 서울지부 공동대표가 우렁차게 대답한다. “해야죠! 만들어야죠!” 죽는 날까지 탈시설 운동에 헌신한 3명이 하늘에서 이 광경을 보고 든든해 할 것 같았다.

지난달 31일 오후 5시, 서울시 종로구 마로니에 공원에서 열린 추모제는 축제였다. 그리움의 눈물도 있었지만 힘차게 탈시설 운동을 전개하겠다는 다짐이 넘쳤다. 마로니에 8인이 문을 열고, 그들을 따라 탈시설한 장애인들이 추모공연 노래에 맞춰 자유롭게 춤췄다.

- 김진수 열사 1주기 맞아 마로니에 탈시설장애인 합동 추모제 열려

이번 추모제는 김진수 열사 별세 1주기를 맞아 열렸다. 김진수 열사는 37살이던 1987년, 가족여행을 갔다가 사고로 목뼈가 부러지면서 전신마비 장애를 입었다. 가족의 짐이 되고 싶지 않다는 마음에 1989년, 석암재단(현 프리웰) 산하 석암베데스다요양원(향유의집)에 자진 입소했다.

석암재단의 인권침해와 비리를 알게 된 장애인 8명은 시설을 뛰쳐나왔다. 탈시설 제도가 하나도 없었을 때다. 훗날 ‘마로니에 8인’이라 불린 이들은 2009년, 마로니에 공원에서 노숙농성을 시작했다. 8인의 맏형인 김진수 열사는 당시 59세였다. 농성은 62일간 이어졌다. 투쟁의 성과로 만들어진 체험홈 등은 오늘날 탈시설 제도의 초석이 됐다.

김진수 열사는 지난해 6월, 척추협착증 수술 후 심근경색으로 중환자실에 입원했다. 수술과 치료가 이어졌지만 회복하지 못하고 지난해 7월 31일, 향년 74세로 별세했다.

지체장애인 황정용 씨는 중학교 졸업 후 도장을 파는 인장공으로 살며 가족을 부양했다. 그러다 장애가 심해져서 2007년, 동생에 의해 석암베데스다요양원에 입소했다. 김진수 열사와 함께 탈시설한 정용 씨는 평소 자신을 ‘큰손’이라 불렀다. 탈시설의 큰손이 되고 싶다는 뜻이었다. 김포장애인자립생활센터(아래 김포센터) 설립 후 장애인 운동에 헌신하다 2019년 7월 13일, 향년 60세로 별세했다.

주기옥 씨는 마로니에 8인 중 유일한 여성이다. 김진수 열사가 맏형이라면 기옥 씨는 ‘맏누이’다. 열사보다 세 살이 많은 큰누나였다. 기옥 씨는 1980년대, 서울역 앞에서 껌을 팔며 생계를 유지했다. 당시 88올림픽을 앞두고 정부가 ‘거리미화’를 한다는 이유로 노숙인 등 홈리스를 단속했다. 단속반은 기옥 씨를 강제로 끌어다 한 여성보호소에 수용시켰다. 이후 장애인거주시설로 전원조치 됐다.

탈시설한 기옥 씨는 진실·화해를위한과거사정리위원회에 시설 강제수용에 대해 진실규명 신청서를 내려고 했으나 하지 못하고 2023년 8월 1일 향년 76세로 별세했다.

- 당신 덕에 인생 살 만했습니다… 우리가 계속 이 길 가겠습니다

추모제에서는 김진수, 황정용, 주기옥을 그리워하는 이들의 추모발언이 이어졌다.

김정하 장애와인권발바닥행동 활동가는 마로니에 8인 투쟁의 시작과 끝을 함께했다. 김 활동가는 “진수형님은 터프한(강한) 분이셨어요. 맨날 저한테 ‘야, 까짓것 하면 되지’라고 얘기하셨거든요. 대형 사회복지법인과 싸운다는 건 바위에 계란치기 같은 일이었습니다. 이 투쟁이 될까, 안 될까, 수만 가지 걱정이 몰려올 때 ‘까짓것 하면 되지’라는 말이 근심을 한순간에 불식시켰어요”라고 말했다.

김정하 활동가는 정용 씨를 ‘츤데레’로 기억했다. 겉으론 무뚝뚝하지만 속은 따뜻한 사람이었다는 것이다. 권달주 전장연 상임공동대표도 마찬가지였다. 권 대표는 “황정용 활동가는 늘 투쟁 현쟁 앞자리에 과묵하게 있었지만 항시 ‘밥은 먹고 다니냐, 몸은 괜찮냐’고 챙겨주던 사람이었습니다. 같이 막걸리 한 잔 마시고 담배 피우던 날이 아직도 훤합니다”라고 기억했다.

정기열 경기장애인자립생활센터협의회 회장은 김진수 열사가 별세하기 전 마지막으로 만난 사람이라고 했다. 정 회장은 “진수형님은 돌아가시기 전까지도 저를 보면서 웃어주셨어요. 항상 제가 10분 정도 면회했는데 ‘힘들게 뭐 하러 왔냐’고 하면서 씩 웃어주셨어요. ‘다음에 또 올게요’라고 말씀드렸는데 그 만남이 마지막이었습니다”라고 회상했다.

김진수 열사를 기억하는 김포장애인야학 학생들의 발언도 잇따랐다. 이들은 모두 김진수 열사의 지원으로 탈시설했다.

“김진수 소장님 저 기억 나시죠? 소현이에요. 저는 김포장애인야학에서 여러 선생님의 도움을 받아 자격증 취득을 위해 공부하고, 세상을 스스로 선택하며 살아가는 법을 배우고 있습니다. 모든 변화의 자리에는 김진수 소장님이 계셨습니다. 소장님은 제게 장애인도 지역사회에서 살아갈 권리가 있다는 사실을 가르쳐 주셨습니다. 부드러운 표정과 친절하고 따뜻한 말씀 덕분에 안심했습니다.” (엄소현)

“김포장애인야학에서 인생이 살 만한 것이란 걸 느꼈습니다. 사람답게 사는 게 뭔지 알게 됐습니다. 야학에서 김진수 소장님을 처음 만났습니다. 소장님은 제게 ‘당신의 삶은 존엄하다’고 말해준 첫 번째 사람이었습니다.” (나미자)

마로니에 8인 중 1명인 김동림 씨는 김진수 열사의 뒤를 이어 김포센터의 소장이 됐다. 김동림 소장은 김진수 열사를 향한 편지를 낭독했다.

“작년부터 마음 속 한편이 뻥 뚫린 것 같아. 자꾸 땅으로 꺼지는 마음이야. 형이랑 석암에서 투쟁하고 62일을 노숙해도 든든한 형이 있었기에, 자유가 있었기에 너무 행복했어. 마로니에 공원에 오면 2009년으로 돌아가는 것 같아. 마음이 놓이고 편안해. 이곳에 마로니에 8인의 투쟁 동판도 있고. 가까운 곳에 형이 있으니까. 그냥 이곳에만 있어도 곁에 형이 있는 것 같아.

정하가 ‘형님들, 나가십시다’ 할 때 우린 맥심커피가 식기도 전에 대답했지. ‘좋아’라고. 나는 한 번도 후회하지 않아. 이렇게 사람답게 살 수 있게 됐으니까. 시간이 참 많이 흘렀는데 아직도 탈시설하지 않는 대한민국이 징글징글해. 그래도 우리가 마로니에 8인이니까, 우리가 먼저 투쟁했던 사람이니까, 우리는 이 길을 계속 갈 거야. 형이 그곳에서 잘 지켜봐 줘!”