탈시설 당사자들, 각자의 자립 이야기 생생하게 전해

“자립, 필요한 지원 속 내 삶을 스스로 선택하는 것”

“시설 속 로봇 같던 삶… 탈시설은 꿈을 꾸게 한다”

최현숙 작가 “탈시설, 특정 집단의 요구 아냐”

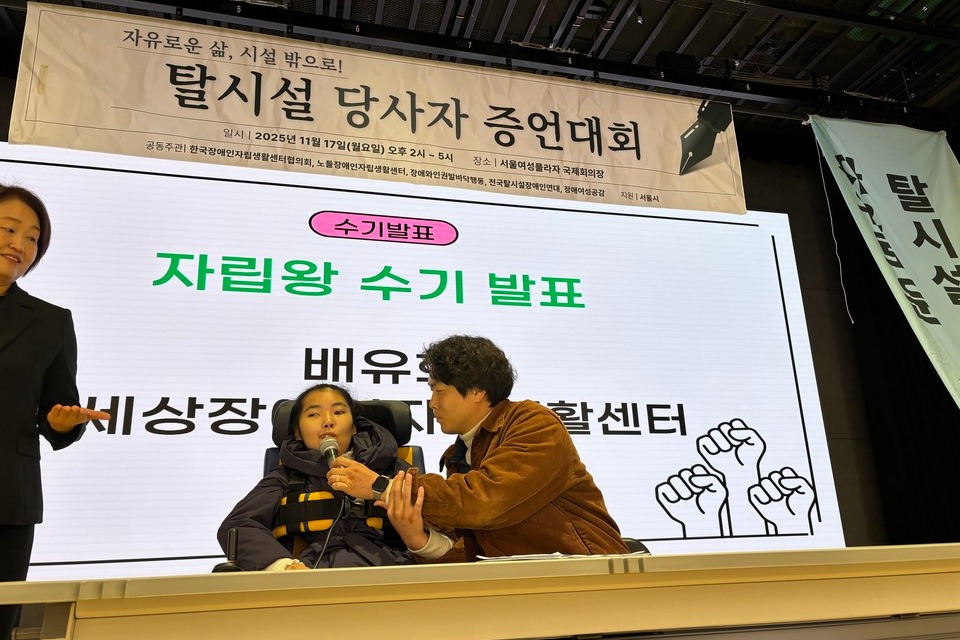

한국장애인자립생활센터협의회, 전국탈시설장애인연대 등이 주관한 ‘2025년 탈시설 당사자 증언대회’가 지난 17일 오후 2시 서울여성플라자에서 열렸다. 이날 장애인거주시설에서 탈시설하거나 지역사회 자립생활을 시작한 장애인 당사자들이 수기를 발표하고, 토크쇼를 진행하는 등 직접 자신의 이야기를 생생하게 전했다.

탈시설 장애인 “자립, 필요한 지원 속 내 삶을 스스로 선택하는 것”

부산 ‘탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업’으로 함세상장애인자립생활센터를 통해 탈시설한 배유화 씨는 어린 시절 사고로 장애를 갖게 돼 요양원에서 지냈다. 그러던 유화 씨는 또래 친구를 만나고 학교에 다니고 싶다는 꿈을 위해 만 18세가 되던 날, 자립을 선택했다.

첫 집을 얻은 유화 씨는 학교에 복학해 친구들과 일상을 누렸다. 그는 “자립은 혼자가 아니라, 필요한 지원 속에서 내 삶을 스스로 선택하는 것”이라며 앞으로 일자리 참여와 지역사회에서의 삶을 이어가고 싶다고 말했다.

유화 씨는 시설의 제한된 환경을 벗어나 자신의 집에서 살며 바라던 학교에 편입해 친구들을 사귀고, 뮤지컬을 관람하는 등 다양한 경험을 하고 있다며 만족감을 드러냈다. 그는 더 많은 사람들이 지역사회로 탈시설해 살아갈 수 있길 바란다고 응원의 말을 전하기도 했다.

한편 활동지원 시간 부족에 대한 아쉬움을 토로하며 탈시설을 위해 더 많은 제도적 보완이 이뤄져야 한다는 지적과 함께, 앞으로도 지역사회에서 자립을 이어가기 위해 권리중심공공일자리 참여 등 취업을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

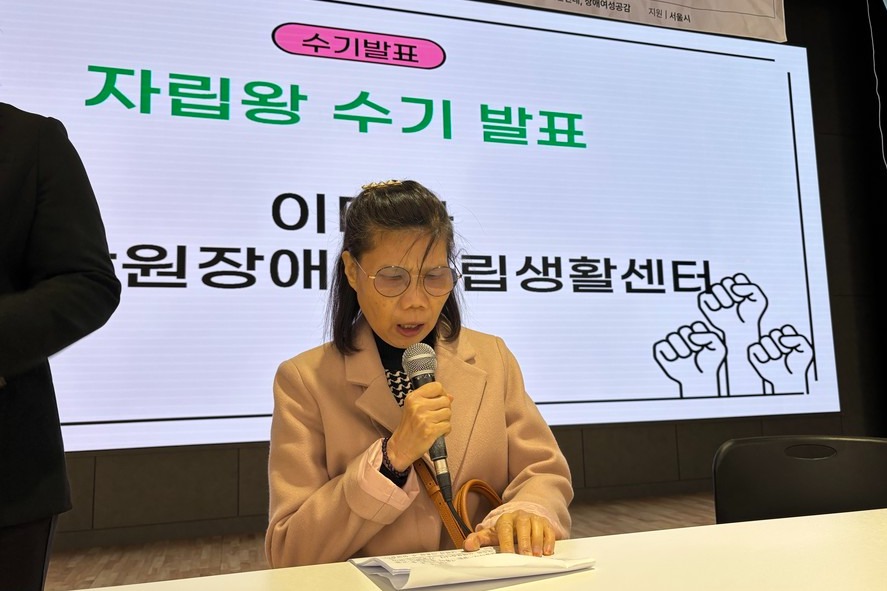

안산단원장애인자립생활센터에서 활동하는 이미자 씨는 끊임없이 가정폭력에 노출됐던 학대 피해자다. 발달장애인이라는 이유로 폭력이 끊이지 않았다. 가장 가까운 가족에게서도 반복됐다.

쉼터와 집을 오갔던 삶을 털어놓으며, “자립 이후, 처음으로 행복이 찾아왔다. 여행도 가고, 큰딸과의 관계도 회복됐다”고 말했다. 쉼터를 전전하다 안산단원장애인자립생활센터 체험홈에 입주하며 안정을 되찾기 시작했다. 체험홈에서 폭력 없는 환경과 활동지원사를 만나 심리적 안정과 함께 권리중심공공일자리 참여, 여행, 콘서트 등 다양한 활동을 경험하며 행복을 느꼈다.

2년간의 자립 준비 끝에 올해 5월 자신의 이름으로 계약한 자립주택에 입주한 미자 씨는 “이제는 하루하루가 행복하다”고 전하며, 자립을 망설이는 이들에게 용기를 내 도전하라고 메시지를 남겼다.

“시설 속 로봇 같던 삶… 탈시설은 꿈을 꾸게 한다”

전국탈시설장애인연대에서 활동하는 박초현 씨는 올해 1월, 자신의 집을 찾고 혼자 자립생활을 시작했다. 작년 탈시설 직후에는 자립생활센터의 코디네이터와 활동지원사가 곁에 있어 외로움을 크게 느끼지 못했지만, ‘완전히 혼자인 첫 명절’을 맞으며 처음으로 깊은 고립감을 마주했다고 한다.

그때 그는 “시설이 그립기도 했다”고 솔직하게 털어놓았다. 그러나 그는 외로움에 머물러 있지 않고, 스스로 사람을 찾아가기 시작했다. 친구들에게 “보고 싶다”고 말하고, 서울역 농성장을 찾아가 농성 중인 동료들과 연대하며 시간을 채웠다. 초현 씨는 “외로웠지만, 외로움을 견디는 방식도 자립의 일부였다”고 말했다.

그는 시설에 남아 있는 동료들을 떠올리며, “자립에 대한 정보와 경험이 시설 안에 잘 전달되지 않는 것이 가장 큰 문제”라고 지적했다. 탈시설 지원사업을 통해 시설 거주인들에게 체험과 상담이 닿아야 한다는 점을 강조하며, “자립을 결심한 마음이 흔들리지 않도록, 지원자와 활동가를 믿고 앞으로 나아가길 바란다”고 응원의 메시지를 남겼다.

전주중증장애인지역생활센터에서 활동하는 김성현 씨는 시설에서의 생활을 “누군가가 짜놓은 일정대로 움직이는 로봇 같은 삶”이라고 표현했다. 그는 악기·독후감·컴퓨터 등 여러 대회에 참가하며 성장하는 기회를 얻었지만, 그조차 ‘시설의 후원금을 만들기 위한 수단이었다’는 사실을 나중에서야 깨달았다고 말했다.

그러던 어느 날, 전주·부산·서울을 하루에 오가는 강행군 중 버스 안에서 문득 ‘나는 왜 이렇게 살아야 하지?’라는 질문이 떠올랐다. 그 순간 그는 처음으로 ‘나도 대학에 가고 싶다. 나도 꿈을 꿀 수 있다’는 생각을 하게 됐고, 그 깨달음이 탈시설 결심으로 이어졌다.

자립 이후 그는 “가는 곳마다 남는 향기가 있다”며 자신이 경험하는 장소 하나하나가 ‘새로운 고향’이 되고 있다고 말했다. 자신처럼 탈시설을 고민하는 동료들에게는 “인생은 외롭고 즐거운 것이 함께 있는 것”이라며, 외로움까지 삶의 일부로 받아들일 용기를 권했다.

특히 아직 시설에 있는 친구가 “나도 너처럼 살고 싶다”고 전했던 순간을 떠올리며, “그 친구가 지역사회로 나오도록 돕는 것이 이제 내 책임”이라고 말했다.

최현숙 작가 “탈시설, 특정 집단의 요구 아냐”

이날 증언대회에서는 최현숙 작가의 연대 발제도 이어졌다. 최 작가는 장애인 탈시설이 단지 특정 집단의 요구가 아니라, 한국 사회에서 소외돼 온 홈리스·노인·빈곤층 등 다양한 집단의 삶과 깊이 연결된 문제임을 강조했다.

그는 국가와 지역사회가 장애인·홈리스·노인을 시설로 몰아넣은 근본적 이유를 “돈 중심의 사회 구조, 노동능력 중심의 가치관”이라고 짚었다. 국가가 사회적 약자를 ‘관리 가능한 공간’에 가두는 방식으로 비용을 최소화해 왔으며, 이는 같은 메커니즘으로 노숙인수용시설과 노인요양시설에도 반복되고 있다는 점을 지적했다.

최 작가는 탈시설 운동을 “돈 중심 사회에 대한 근본적 저항”으로 정의하며, 장애인·홈리스·노인이 “각자 다른 이유로 시설에 갇혔지만, 밖에 나와 존엄하게 살고자 하는 요구는 완전히 동일하다”고 말했다.

이어 “함께 살아가는 사회를 만들기 위해서는 장애인 탈시설뿐 아니라 노인의 탈시설, 홈리스의 탈시설도 함께 이야기되어야 한다”며, 서로 다른 집단의 투쟁을 연결하는 연대의 중요성을 강조했다.