형제복지원 피해생존자 한종선 씨, 그림전 열어 2012년부터 그림 그려… 오로지 증언과 기록 위해 밀고 나간 그림들

지난 2월, 한종선은 크게 무너졌다. 간신히 버텨온 삶의 둑이 무너졌을 때 고통이 그를 삼켰다. 그는 자신의 SNS에 몇 장의 그림을 남기며 사람들에게 ‘마지막 인사’를 했다. 자살을 암시한 글이었다. 3년 전부터 그와 벗해온 임인자 서울변방연극제 예술감독이 그것을 발견하고는 그 길로 한달음에 한 씨가 살고 있던 완주군 삼례읍까지 달려갔다. 도착했을 때는 아침 9시였다. 한 씨의 시골집에서 그의 생존을 확인하면서 임 씨는 그의 방에 켜켜이 쌓여있던 그림을 발견했다. 그리고 그 자리에서 이 그림을 세상에 꺼내보자고 한 씨에게 제안했다. 이번 전시회는 그렇게 시작됐다.

서울 용산구의 ‘공간 해방’. 그곳에서 한 씨의 그림전이 지난 23일부터 열리고 있다. 형제복지원 피해생존자인 그는 1984년부터 형제복지원이 폐쇄되던 1987년까지 형제복지원에 수용됐다. 형제복지원의 실체는 그 안에서의 기억을 글과 그림으로 담아낸 책 『살아남은 아이』를 통해 2012년 세상에 알려졌다. 한 씨가 당시 기억을 글과 그림으로 싣고 전규찬 한국예술종합학교 교수와 박래군 인권중심사람 소장이 글을 덧붙였다. 형제복지원은 수용 인원만 3000여 명이 넘고 공식 사망 인원만 513명에 달하는 전국 최대 부랑인 수용소였다.

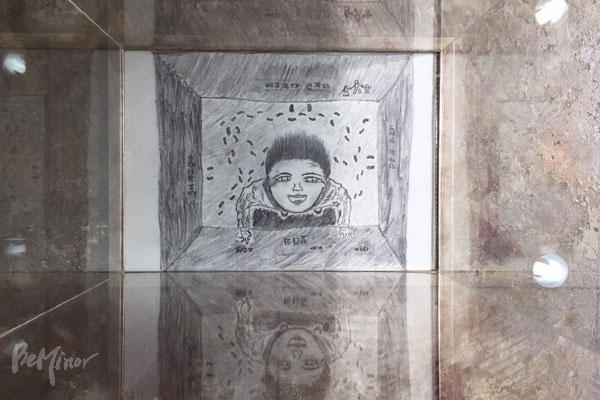

책을 계기로 그림을 그리기 시작한 한 씨는 그 후로도 계속 그림을 그렸다. 그림은 그에게 또 하나의 언어였다. 작은 연습장에 그리던 그림을 얼마 전부터는 도화지에 본격적으로 그리기 시작했다.

내부가 훤히 들여다보이는 통유리로 이뤄진 ‘공간 해방’의 문을 열고 들어가면 벽 한 면을 가득 채우는 또 하나의 ‘벽’을 마주한다. 그 담벼락 아래엔 한 사내가 등을 보이며 서있다. 그 바로 아래엔 깊은 암흑에서 기어오른 한 사내가 손을 휘젓고 있고, 시계추처럼 흔들리는 새장 안에 한 사내가, 거미줄에 한 사내가 시간의 흐름과 무관하게 박제 당한 채 그 자리에서 살아간다.

9살에 형제복지원에 끌려가 아무 이유 모른 채 그 시간을 살았던 그 날 이후 그의 오늘이 늘 그곳에 묶여있듯, 그의 그림은 바로 어제의 시간을 그려낸 듯 생생하다. 그 시간 안에서 살아가는 이가 바라보는 세상은 어떤 빛깔인가. 그의 그림은 거칠되 분명하고 솔직하다. 오로지 증언과 기록을 위해 고통으로 밀고 나간 그림은 섬뜩하기도 하다. 글로써 차마 담아내기 힘든 영역을 그림으로 그려낸 그의 그림엔 언어로 표현하기 힘든 정서가 존재한다. 마음을 뒤트는 힘은 인간으로서 감당하기 힘든 고통과 괴로움을 마주했을 때 올라오는 질감의 그것이다.

그가 지금-여기 ‘우리’와 함께 있으나 그의 삶이 여전히 과거를 관통하듯 ‘유리방’ 뒤편의 또 하나의 문을 열면 ‘우리’는 그의 과거로 들어간다. 형제복지원에 입소하던 날 찍은 증명사진과 마주하고 퀴퀴한 뒷길을 지난 뒤, 마침내 25년 만에 조우한 그의 가족사진을 만나야만 우리는 비로소 다시 ‘오늘’로 돌아올 수 있다. 소리도 빛도 없는 공간에서 빛과 소리가 들리는 공간으로.

2015년의 국회에선 지난 4일, 28년 만에 형제복지원 진상규명을 위한 논의가 오갔다. 형제복지원 특별법 제정을 위한 자리였다. 그를 비롯한 피해생존자들의 과거와 현재가 형제복지원에 맞닿아있다. 흘러야 하는 시간이 한자리에 오래 고여 있으니 곪고 썩는다. 한 씨의 그림은 그 냄새까지 담아낸다.

한종선 그림전은 17회 서울변방연극제 참가작으로 8월 1일까지다. 아래는 한종선 씨와의 일문일답.

| 비마이너(아래 비) : 어떻게 이런 공간을 기획하게 된 건가. 한종선(아래 한) : 공간을 알아보던 중 그림을 그리는 ‘흑표범’ 님이 자리를 제공해줬다. 유리방이라는 콘셉트로 이 안쪽만 하려 했는데 화장실 가는 통로가 너무 마음에 들었다. 그 통로를 사용하면 안 되겠느냐, 양해를 구했더니 바로 ‘좋다’고 했다. 유리방은 내가 이 사회를 바라보는 시각이라면 화장실 가는 통로는 형제복지원으로 이어지는 세상을 묘사하기에 적절했다. 어두컴컴하고 음침한 곳, 사람들이 꺼리는 곳. 즉, 한 번 세상으로부터 치워졌던 공간과 유사했다. 비 : 그림을 그리게 된 계기는 무엇인가. 비 : 책 출판 이후에도 계속 그림을 그렸는데 이유는 무엇인가. 비 : 그림 그리면서 해소되는 게 있나.한 : 해소는 아직까지 정확하게 못 느꼈다. 그려놓고 ‘아, 잘 그렸네’ 하는 걸 사람들한테 보여주면 ‘뭐 이렇게 끔찍하게 그렸느냐, 흉측하다’ 하는 소릴 너무 많이 들으니까 오히려 해소되진 않는 것 같다. 오히려 해소된 것처럼 밝아진 모습만 보이니깐 사람들이 ‘해소됐구나’ 생각하는 거지, 해소는 안 된다. 원체 커서 그런가, 상처가. 비 : 그런 그림들도 이번에 전시됐나. 비 : 한종선에게 그림을 그리는 것과 글 쓰는 것의 차이는 무엇인가. 비 : 그림에 대한 제목이 없다. 비 : 형제복지원에 대한 관심이 한종선 개인에게 꽂히는 것에 대한 부담은 없나.한 : 크다. 그런데 그 부담감 때문에 안 한다면 과연 누가 할 것인가. 활동가들에게만 맡기기엔 우리 이야기를 다 대변 못 한 채 마무리될 수도 있다. 과거에 해결됐다고 하는 사건들 속에서 피해당사자들은 어디로 갔는가. 피해배상, 진상규명은 제대로 됐는지. 피해당사자로서의 몫이 있기에 직접 발로 뛸 수밖에 없다. |

- 서울변방연극제 누리집 http://mtfestival.org/- 한종선 그림전 전시회 : 서울 용산동 2가 1-732 ‘공간 해방’