[칼럼] 의학이 장애학에 건네는 화해

치료, 증강 그리고 사이보그 ①

2019년의 마지막 주, 59명의 사람이 영국의 한 대학 속 어둑한 방에 들어왔다. 그들에게는 조심스럽게 어떤 약물이 건네어졌고, 사람들은 긴장된 표정으로 받은 약을 삼켰다. 그들 중 절반이 삼킨 약물의 이름은 싸이로시빈(Psilocybin), 이른바 ‘환각버섯(Magic mushroom)’으로부터 추출되는 마약이었다.1)

마약을 사람에게 의도적으로 투약하는 이 임상시험은, 임페리얼칼리지런던 대학의 ‘환각제연구센터(Centre for Psychidelic Research)’의 로빈 카하트-해리스(Robin Carhart-Harris) 박사와 데이비드 너트(David Nutt) 교수가 새로운 항우울제 연구를 위해 계획한 것이었다. 59명의 사람들은 우울증으로 진단받은 임상시험 자원자들이었으며, 그중 절반에게는 대표적 항우울제인 에시탈로프람(Escitalopram)이, 나머지 절반에게는 환각제인 싸이로시빈이 투약되었다.2)

결과는 놀라웠다. 싸이로시빈을 3주 간격으로 단 두 번 투약함으로써 항우울제를 매일 투약한 군과 유사한 우울감 감소 효과를 나타내었고, 자살에 대한 충동 등을 조사하는 척도상에서는 오히려 항우울제보다 더 큰 호전을 보일 수도 있다는 결과가 나온 것이다. 최근 새로운 획기적 약제가 개발되지 않고 있는 정신약물학 분야에서 이러한 환각제의 효과는 큰 센세이션을 일으켰고, 위 임상시험의 결과는 2021년 4월, 세계적인 의학 학술지인 뉴잉글랜드저널오브메디슨(New England Journal of Medicine, NEJM)에 실리기에 이른다.

- 치료용 마약 사용은 허용될 수 있는가?

그러나 연구가 수행되던 초창기부터, 이러한 마약을 통한 치료가 윤리적으로 허용될 수 있는가를 둘러싸고 격렬한 찬반 논란이 일었다.

먼저, 마약류가 지니는 특유의 부작용에 대한 안전성이 검증되지 않았다는 비판이 제기되었다. 의료진의 통제하에 소량의 마약을 투여하더라도 마약 성분의 특성상 환각을 보거나 충동성이 증가하는 등 정신건강에 오히려 악영향을 미칠 수 있으며, 소량 투약에도 중독에 빠질 위험을 배제할 수 없다는 지적이었다. 그러나 이에 대해서는 마약이 아닌 다른 신약에서도 안전성의 문제는 항상 존재하며, 치료용 마약 사용에 대한 안전성을 철저히 검증하면 된다는 반론이 이어졌다. 또한 싸이로시빈의 경우 중독성은 낮은 것으로 보고되어 있어, 소량 투약 시 중독에 놓일 위험 또한 낮다는 반박도 있었다.

나아가, 치료용 마약 사용에 대한 철학적·윤리적 차원의 보다 근본적 비판 또한 이루어졌다. 기분과 에너지를 고양하거나 환각 효과를 내는 마약을 ‘우울하다’는 이유로 사용하는 것이 허가된다면, 우울하지 않은 집단에서 마약을 통해 ‘추가적인 행복감’을 찾는 것을 금지할 명분이 없어진다는 것이었다. 두 집단에서의 마약 사용이 모두 ‘행복’의 증진을 위한 것이라면, 두 사용대상 중 우울에 대한 사용만을 허가하고 우울하지 않은 집단의 마약 사용을 처벌하는 것은 논리적 근거가 빈약한 듯이 보인다. 비판자들은 “마약을 사회적으로 허용할 수 없다는 것에 동의한다면, 치료용 마약의 허가 또한 불가하다”며 마약의 치료적 사용에 반대하였다.3)

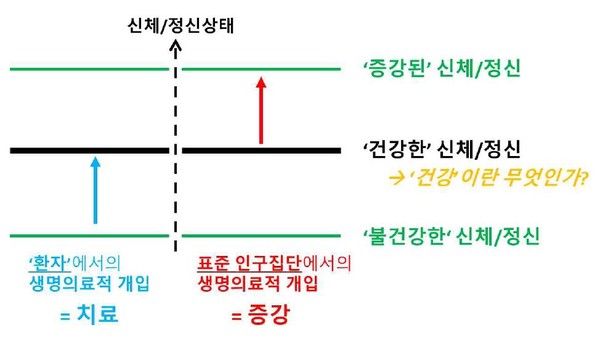

![[그림 1] 치료용 마약 사용과 비-치료용 마약 사용의 구분 : 우울감이 있는 경우에만 기분을 고양하는 것이 허가될 수 있다면, 그 이유는 무엇인가?](https://cdn.beminor.com/news/photo/202109/21967_42900_1121.jpg)

- 치료와 증강 : ‘건강한 몸’과 ‘건강한 정신’?

앞서 마약의 사례에서 살펴본 것처럼, “‘치료’는 허용될 수 있고, ‘비-치료’는 허용될 수 없다”는 대답은 명쾌한 것처럼 보이지만 사실 그 자체로 무수한 의문을 남긴다. 어디까지를 ‘치료’로, 어디서부터를 치료가 아닌 것으로 보아야 할지 그 경계를 정하는 것 자체가 다시 쟁점으로 떠오르기 때문이다.

이러한 고민의 연장선상에서, 예전부터 생명윤리학에서는 인간에 대한 ‘필요 이상의’ 생명의료기술의 개입을 지칭하기 위해 ‘증강(enhancement)’이라는 단어가 사용되어 왔다. 증강이란 “건강을 회복하거나 유지하기 위해 필요한 것 이상으로 인간의 형태나 기능을 증진하기 위해 사용되는 생명의료적 개입”으로 정의되는데,4) 운동선수가 자신의 기록을 향상시키기 위해 약물을 사용하는 스포츠 도핑이나 미용을 목적으로 한 성형수술과 같은 행위가 증강의 대표적 예시이다. 그러나 어디까지가 치료이고 어디서부터가 증강인지를 결정하려는 순간, 증강을 정의할 때 사용되는 ‘건강’이라는 개념이 다시 논란의 중심에 선다. 어떤 몸과 어떤 정신이 ‘건강’한 것인가?

치료와 증강 사이의 경계에 대해 의문이 제기되는 대표적 질병이 바로 ‘주의력결핍과잉행동장애(ADHD)’이다. ADHD는 주의산만·과잉행동·충동성을 위주로 하며 여러 기능영역에 지장을 초래하는 질환으로,5) ADHD의 치료를 위해 대표적으로 메틸페니데이트(Methylphenidate)라는 약물이 집중력 향상을 위해 사용되어왔다.

그러나 어느 시점부터 이 약물을 환자가 아닌 집단에서 집중력 향상을 위해 사용하기 시작했는데, 이는 평균적인 집중력을 지닌 집단에서도 메틸페니데이트를 통해 추가적 집중력 향상과 능률 증가를 끌어낼 수 있기 때문이다.6) 실제로 미국에서는 대학생들이 시험 기간에 메틸페니데이트를 학업 능률을 높이려는 목적으로 남용하는 것이 사회적 문제가 되어 왔으며,7) 한국에서도 수능 철만 되면 메틸페니데이트 처방이 증가하는 현상에 대해 문제 제기가 이어져 왔다.

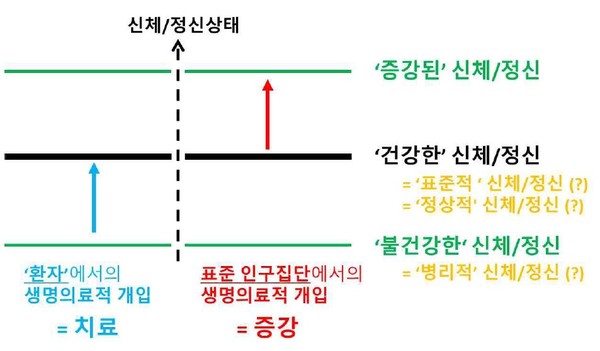

그러나 막상 왜 이러한 정신증강 약물이 ‘환자’로 정의되지 않은 평균적 집단에서 처방되어서는 안 되는지에 대해 논리적으로 응답하는 것은 쉬운 일이 아니다. ADHD로 진단받을 정도는 아니지만, 평균보다는 낮은 집중력으로 인하여 학업성취도가 부진한 학생이 메틸페니데이트를 복용하는 것은 왜 허용될 수 없을까? 혹은, 평균 이상의 집중력을 지녔지만 더 높은 수준의 집중력과 학업성취를 위해 정신증강 약제를 원하는 학생에게 약물을 처방하는 것은 왜 윤리적으로 옳지 않은가? 이에 대한 한 가지 해답으로, ‘건강한 정신상태’를 회복하기 위한 치료는 윤리적으로 옳지만, 이미 건강한 정신 수준에서 ‘증강된 정신상태’를 추구하기 위한 증강은 옳지 않다는 응답이 가능하다.

그렇다면 ‘건강한 정신상태’, 위의 예시에서는 ‘건강한 집중력 수준’이 어느 정도를 의미하는지가 쟁점으로 떠오른다. 대체 얼마나 집중력이 좋아야 ‘건강한 집중력’을 가졌다고 할 수 있는가?

이러한 의문에 답하는 과정에서, 현대 의학은 ‘건강한 정신상태’를 정의하는 과정에서 어느 순간 ‘표준적·평균적 정신상태’를 그 판단 기준으로 소환한다. 즉, 넓은 스펙트럼 속에 분포하는 인구집단의 집중력과 기분을 ‘건강함’과 ‘불건강함’으로 나누기 위한 시도는, 결국 ‘표준적·평균적’ 정신상태를 ‘건강한’ 정신상태로 설정하는 규범적 과정을 거치게 된다는 것이다. 정신상태는 생활 내에서의 말과 행동을 통해 평가되기에, 결과적으로 ‘건강한 정신’이란 그 정신상태를 지닌 사람이 ‘평균적’이고 ‘표준적’인 일상생활을 영위할 수 있는 범주 내에 들어와 있다는 것을 의미한다.8)

결국 치료와 증강의 구분은 필연적으로, (표준에 부합하는) ‘정상적 신체’, ‘정상적 마음’이라는 개념을 전제하게 된다.

- 치료, 증강 그리고 장애 사이보그

그런데 이러한 정상성 개념은 장애운동에서 오랫동안 비판해왔던 대상이었다. 자신의 신체와 정신이 ‘병리화’된, 부족하고 고쳐져야 할 대상으로 비추어지는 것에서 벗어나, 표준에서 벗어난 자신의 몸과 마음이 그 자체로 인정받을 수 있는 세상을 만드는 것은 장애운동의 오랜 염원이지 않았던가!

자신의 몸을 그 자체로 당당하게 생각하자는 ‘장애프라이드 운동(disability pride)’이나 ‘매드프라이드’는 이러한 정상성을 거부하는 대표적 운동으로, 앞선 글에서 살펴본 것처럼 ‘정상성 규범’을 거부하는 장애운동의 관점 속에서 약물과 보조기기는 새로운 의미를 획득한다. ‘부족한 몸’, ‘병적 정신’으로 여겨졌던 장애를 ‘정상적으로’ 고치기 위해 투입되던 여러 생명의료 기술들이, 프라이드 운동 속에서는 ‘내가 선택하여 나의 몸과 기술을 접합시키는’ 하나의 사이보그적 실천이 된다는 것이다. ([참고] 내가 너를 가능하게 하리라 - 아빌리파이의 탄생)

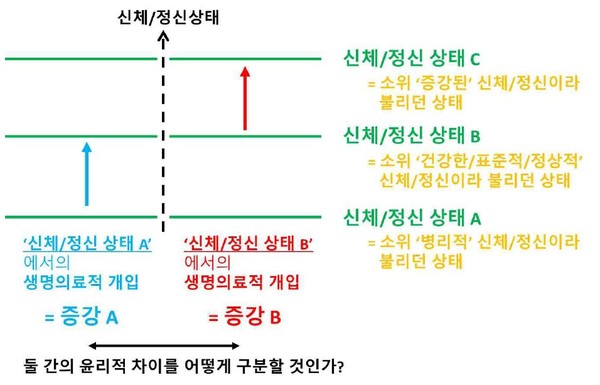

그러나 ‘정상’이나 ‘건강’이라는 규범적 단어를 배제한, 장애운동에서 바라보는 신체와 정신을 받아들이는 순간, 치료와 증강의 구분은 더더욱 모호해진다. 표준적 몸과 표준적 정신의 회복과 유지가 생명의료적 개입의 목적이 아니게 된다면, 모든 사이보그적 실천은 치료라기보다는 증강에 가까운 것이 되기 때문이다. (즉, 장애 사이보그는 자신의 장애를 ‘치료’하지 않는다. 단지 ‘증강’할 뿐이다!9))

이처럼, 치료와 증강을 구분하고, 나아가 사회적으로 허용될 수 있는지의 여부를 결정하는 중요한 기준이었던 ‘정상성의 회복과 유지’라는 기준을 벗어던진 이후, 장애학에서는 어떻게 ‘윤리적으로 허용될 수 있는’ 생명의료적 개입과 그렇지 않은 개입을 구분할 수 있을지가 새로운 과제로 떠오른다. 그동안 “비정상이므로 ‘치료’를 받아야 한다”는 차별적 시선 속에서 국가적으로 허용되고 지원되었던 수많은 생명의료적 개입들이 ‘새로운 정당화 근거’를 확보해야 하는 상황에 놓이게 된 것이다.

현재의 의료적 관점 속에서 ‘우울증 환자’ 혹은 ‘ADHD 환자’로 분류되는 당사자의 정신상태가 ‘비정상’이라는 낙인으로부터 자유로워진다면, 마약성 약제나 각성제의 투약이 장애 당사자에게만 허용되고, 표준적 인구집단에서는 금지되는 이유는 무엇인가?

장애에 대한 재활치료에는 국가 보조금을 지불하면서, 표준적 신체를 지닌 개인이 헬스 트레이닝을 하는 것에는 보조금을 지급하지 않는 근거는 어떻게 도출될 수 있는가?

미래에 표준적 인간보다 더 빠르고 정교하게 움직일 수 있는 전동 슈트가 개발된다면, 장애인에게 ‘인간 이상’을 가능케 하는 해당 전동 슈트의 사용은 허용될 수 있는가? 오늘날 휠체어에 대해서 보조금이 지불되듯 그 비용의 일부를 국가가 보조하여야 하는가?

이와 같은 수많은 의문들 앞에서, 치료와 증강 사이의 전통적 구분에 기대지 않는, 장애차별적이지 않은 새로운 이론의 필요성이 대두된다. 정상/비정상의 경계를 넘어설 것을 주장해온 장애프라이드와 매드프라이드의 외침의 맥락 속에서, 장애학은 치료와 증강 사이의 전통적 구분을 대체할 새로운 해답을 내놓아야 하는 것이다.

(다음 화에 계속)

* * *

1) 한국에서는 ‘마약류관리법’에 의해 향정신성의약품의 환각제로 분류된 마약으로, 허가되지 않은 판매 및 투여는 처벌된다. (‘향정신성의약품관리법시행령’ 제2조제1항제1호 [별표1]) 2020년에는 한 20대 남성이 환각버섯을 밀수입하여 싸이로시빈 판매 목적으로 기르다가 구속기소되기도 하였다.

2) 정확히는 30명의 대상군에는 1주 차와 3주 차에 25mg의 싸이로시빈 및 매일매일 플라시보 약제가, 29명의 대상군에는 1주 차와 3주 차에 1mg의 싸이로시빈 및 매일매일의 에시탈로프람이 투약되었다.

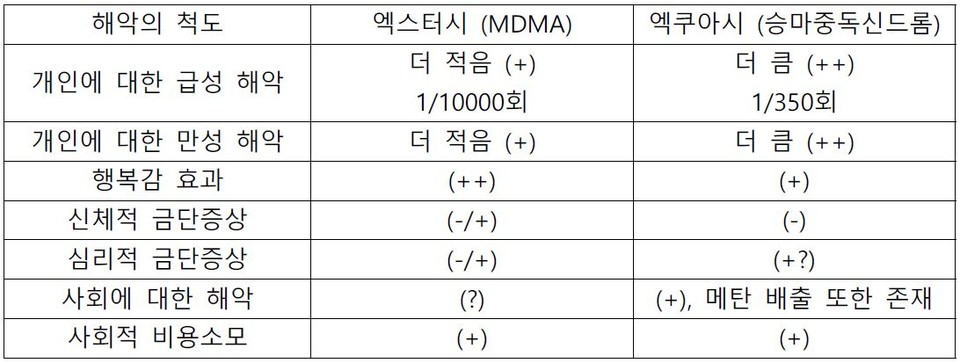

3) 반대로 치료용 마약 사용을 찬성하며, ‘‘마약’이라는 꼬리표가 붙게 되면 이에 대해 과도하고 비이성적 규제가 이루어지고 있다‘는 재반박도 제기되었다. 개인에 대한 해악으로 보면 더 위험성이 큰 행위(예- 오토바이 운전이나 승마와 같은 행위)에 대해서는 규제하지 않으면서, 단지 ‘마약’이라는 이유로 해당 물질의 어떠한 사용도 금지하는 것은 이중잣대라는 것이다. 실제로 위 실험의 공동저자이기도한 너트(Nutt) 교수는 2009년 정신약물학 저널의 기고에서, ‘엑스터시(Ecstacy, MDMA)’에 빗대어 승마를 ‘엑쿠아시(Equasy, EQUine Addiction SYndrome : 승마중독신드롬)’라 비꼬며, 실제로 개인에 대한 해악은 낙마에 의한 머리 손상, 척추골절 등으로 엑스터시에 비해 승마가 훨씬 크다는 점을 지적한다.

그러나 실제로 규제가 이루어지는 것은 마약인 엑스터시뿐으로, ‘엑스터시(Ecstacy)’는 그 소유나 공급만으로 형사 처벌이 되는 반면, ‘엑쿠아시(Equasy)’에 대한 중독은 처벌의 대상조차 되지 않는다며 너트 교수는 마약 규제에 대한 이중잣대를 비판한다.

4) E. Juengst(2019), ‘Human Enhancement’, Stanford Encyclopedia of Philosophy. 강조 필자.

5) 홍강의, 『소아정신의학』, 학지사, 2014, p.180.

6) Linssen, A. M., Sambeth, A., Vuurman, E. F., & Riedel, W. J. (2014). Cognitive effects of methylphenidate in healthy volunteers: a review of single dose studies. International journal of neuropsychopharmacology, 17(6), 961-977.

7) 미국의 고등학교 졸업반 학생들이 메틸페니데이트를 의학적 처방에 따르지 않고 임의로 복용하고 있는 비율이 2001~2005년 사이 4~5%에 달했고, 2004년 미국 대학생 만 여명에 대해 자가 보고를 시행한 연구 결과에서는, 메틸페니데이트와 같은 의사 처방이 필요한 정신자극제 약물들을 학습증진 등의 개인적인 목적으로 사용하는 비율이 6.9%에 달하는 것으로 보고되었다.(Friedman, R. A. (2006). The changing face of teenage drug abuse—the trend toward prescription drugs. New England Journal of Medicine, 354(14), 1448-1450.McCabe, S. E., Knight, J. R., Teter, C. J., & Wechsler, H. (2005). Non‐medical use of prescription stimulants among US college students: Prevalence and correlates from a national survey. Addiction, 100(1), 96-106.)

8) 이것이 바로 현재 정신의학의 DSM(정신질환의 진단 및 통계편람) 체계가 기반하고 있는 ‘기능적 진단’ 체계이며, 이러한 진단체계에 대해서는 정신의학 내부에서도 다양한 논쟁과 비판이 존재한다. 기능적/현상적 진단체계에 대한 비판과 그 기저의 정신병리로 진단체계를 재편하여야 한다는 논의에 대해서는 다음을 참조할 것. Regier, D. A., Narrow, W. E., Kuhl, E. A., & Kupfer, D. J. (2009). The conceptual development of DSM-V. American Journal of Psychiatry, 166(6), 645-650.

9) 물론, 장애운동 내에서도 다양한 시각과 장애관이 있으며, 각각의 관점에서 치료/증강의 구분과 장애학의 변주는 서로 다르게 이루어질 것이다. 논의의 편의성을 위해 본문에서는 정상성 자체를 거부하는 관점에 입각하여 논의를 전개하였다.

필자 소개

유기훈. 노들장애인야학 휴직 교사. 함께 살아가는 의미를 찾아 공학, 인류학, 의학 등을 떠돌다가 노들야학을 만났다. 야학과 병원의 언저리에 머물며, 억압하는 의학이 아닌 위로하는 의학을 꿈꾸고 있다. 노들야학 바로 앞에 사는 것을 큰 기쁨으로 여기며 산다.