““4백만 장애인을 위해서라면 내 한 몸 죽어도 좋다. 복수해 달라.”

최정환 열사 18주기 추모식 열려

“4백만 장애인을 위해서라면 내 한 몸 죽어도 좋다. 복수해 달라.”

1995년 3월 8일 저녁 9시 45분. 서울 서초구청 앞에서 한 장애인이 자신의 몸에 시너를 붓고 불을 붙였다. 이 일로 그는 전신 88%의 화상을 입었다. 그리고 그날로부터 13일 뒤인 21일 마침내 숨졌다. 숨지기 전, 그는 동료에게 이 한마디 말을 남겼다.

“복수해 달라.”

그에게 무슨 일이 있었던 걸까.

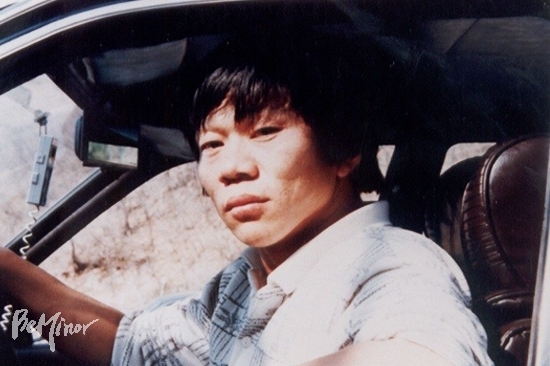

최정환 열사의 이야기다. 1958년 태어난 그는 척수장애로 어려서부터 보육원에 맡겨졌다. 1985년 신문광고를 통해 어렵게 아버지를 찾았으나 아버지는 그를 거부했다. 그는 노점으로 생계를 이어나가야만 했다. 그를 돌봐줄 사람은 아무도 없었으나 호적상으로 아버지가 있어 생활보호대상자(현 기초생활보장수급자)가 될 수 없었다. 오늘날에도 사람의 숨통을 옥죄는 부양의무자 기준은 그 시절부터 이미 존재했다.

삼륜오토바이에 카세트테이프와 스피커, 배터리 통을 실었다. 그는 방배역 부근에서 삼륜오토바이에 스피커와 배터리를 달고 테이프 노점상을 하며 생계를 유지했다. 그러나 이마저 쉽지는 않았다. 1994년 6월, 서초구청의 노점상 단속으로 한쪽 다리마저 부러졌다. 척수장애와 교통사고로 말미암은 중도장애, 거기에 노점상 단속으로 다리 골절까지. 그것이 그의 삶이었다.

그리고 1995년 3월 8일 밤 8시 30분경, 서초구청의 무자비한 단속이 그의 삼륜오토바이를 또다시 덮친다. 단속반은 스피커와 배터리 등을 그에게서 빼앗아 갔다. 그는 그 즉시 서초구청을 찾아갔다. 단속에 항의하고 생계가 걸린 빼앗긴 물건들을 되찾아올 계획이었다. 그러나 구청에서 물건들을 되찾기는커녕 해당 공무원들에게 심한 모멸감만을 받게 된다. 분노에 찬 그는 준비해간 시너를 몸에 끼얹고 불을 붙였다.

1995년 , 이후 13일 동안 중환자실에서 사경을 헤매던 그는 곁을 지키던 동료에게 “4백만 장애인을 위해서라면 내 한 몸 죽어도 좋다. 복수해 달라.”라고 전하고 3월 21일 밤 9시 45분 눈을 감는다.

그것은 저항이었다. 아무것도 가진 게 없었기에 그는 공권력 앞에서 마지막 선택으로 온몸을 던져 저항한 것이다. 많은 것을 가진 자일수록 착취할 것이 없고, 없는 자일수록 가장 많이 착취당하는 구조 속에서 그의 죽음은 어쩌면, 안타깝게도 필연이었는지도 모른다.

▲최정환 열사의 뜻을 기리기 위한 18주기 추모식이 21일 늦은 3시, 용인 천주교 공원 묘역에서 장애해방열사 단 주최로 열렸다. |

그로부터 열여덟 해가 흘렀다.

최정환 열사의 뜻을 기리기 위한 18주기 추모식이 21일 늦은 3시, 용인천주교공원묘역에서 장애해방열사 단 주최로 열렸다.

장애해방열사 단 박김영희 대표는 “가진 것이 없기에 짓밟히면 온몸으로 저항하는 수밖에 없었다”라며 “열사의 뜻을 기억해야 한다”라고 전했다.

박김 대표는 “죽음으로, 온몸을 던져 저항하는 사람들이 여전히 있다”라면서 “정부의 폭행에 더 가열하게 투쟁하자고 매년 찾아뵈며 다짐한다”라고 결의를 밝혔다.

노들장애인야학 김명학 활동가는 “그래도 우리는 싸워야 한다”라며 “열사가 항상 우리 현장에 함께하길 바란다”라고 애도의 마음을 전했다.

장애해방열사 단 박승하 활동가는 “작년 10월부터 활동했는데 열사님들 찾아뵙는 것만큼 장례식을 치른 것 같다”라며 “당시 열사들의 시대와 지금의 시대가 크게 바뀌지 않은 것 같다. 투쟁으로 바꿔가겠다.”라고 다짐을 표했다.

장애해방열사 단 정은주 활동가는 “대한문 쌍용차 농성장을 비롯해 여러 곳에서 소외되고 해고된 사람들이 투쟁하고 있다”라면서 “여전히 광화문역에서는 장애등급제 부양의무제 폐지 농성이 200일 넘게 이어지고 있으며, 오늘은 발달장애인 부모들이 농성을 시작한다”라며 오늘날의 현실을 전했다.

정 활동가는 “최정환 열사는 중환자실에서 죽어가며 ‘복수해달라’ 했다”라며 “열사가 숨진 지 18년이 지났는데 현재의 우리는 무지막지한 공권력에 잘 복수하고 있는지 다시 생각해보고 투쟁의 결의를 다지자”라고 밝혔다.

이날 추모식에 참여한 사람들은 장애해방가를 합창한 뒤 분향과 헌화로 최정환 열사 18주기 추모식을 마무리했다.