[칼럼] 서한영교의 시,의적절

다시: 지역사회로 우리가 다시 돌아왔다

# 1

춤 선생님이 말했어

“몸 안에서 바다를 꺼내 보세요”

지적장애, 지체장애, 보행장애, 시각장애, 자폐성장애, 정신장애, 청각장애, 섭식장애, 언어장애, 아직 이름이 없는 장애를 교차하며 최중증 발달장애인으로 호명되는 우리는, 춤을 춘다. 매주 모여 춤을 춘다. 노들장애인야학에서 춤을 춘다. 대낮에 춤을 춘다. 우리는 2017년부터 무용단 ‘쿨레칸’과 함께 춤을 췄다. 우리가 처음 춤출 때부터 함께였던 안무가 엠마누엘 사누, 엠마누엘, 우리는 엠마라고 부른다. 가끔 엄마라고 부를 때도 있는 엠마는 “춤이 우리가 연결된 존재라는 걸 확인하고, 서로를 존중하는 법을 터득”하는1) 삶의 기예라고 여기며 우리와 함께 춤을 춘다.

# 2

바다는 검고 투명했다

슬프고 명랑하게 출렁거렸다

앉은 자리에서 계속 손뼉을 치면서 “쉬쉬쉬” 바람 빠지는 소리를 내는 N, 끊임없이 입을 벌렸다 닫았다 하며 끼고 있는 마스크를 흠뻑 적시고 있는 O, 껌을 사서 먹어야 한다며 계속해서 112에 전화를 걸고 있는 D, 두 귀를 힘껏 틀어막고 “놀랬지 놀랬지 놀랬지”를 외치는 E, “오늘이 며칠이죠?” 물으면 “13월 47일”이라는 U, 이름을 60번 정도 불러야 마침내 대답하는 L. 우리가 함께 길을 나서면 사람들은 자주 놀라는 눈치다.

손가락 세 개를 있는 힘껏 펼쳐 들고 좌우로 흔드는 E의 몸짓-춤, 두 손을 꼭 쥔 채 빙글빙글 천장을 보며 환하게 웃고 있는 S의 눈짓-춤, 먼바다로 걸어 들어가듯 몸을 늘어뜨린 채 비척비척 앞으로 걸었다 뒤로 걸었다 하는 P의 발짓-춤, 다른 사람 손을 낚시하듯 낚아채는 O의 손짓-춤, 손을 배 위에 얹은 채 물살이를 쫓듯 빠르게 걷는 I의 걸음질-춤, 머리통을 떨어뜨리겠다는 듯 숙였다 들었다 하거나 몸을 찢을 듯 손을 뻗는 R의 고개짓-춤. 우리가 함께 춤을 추면 사람들은 자주 출렁이는 눈치다. 우리는 노들에스쁘와(NODEUL ESPOIR) 무용수들이다. 나도 그중 하나다.

# 3

바다에 발을 담그면

이 세계가 허락하지 않던 춤이 시작되지

우리 노들에스쁘와의 춤 자리를 마련하고 기획한 노들에스쁘와의 8년 차 댄서 김유미는 “우리는 어디든 가면 ‘우당탕탕’ 한단 말이에요. 카페 한 번만 가도 우당탕탕. 한껏 멋을 낸 공간과 우리가 얼마나 안 맞는지, 뭐가 불화하는지를 계속 확인해요. 그렇게 우리가 움직이면서 바뀌어야 할 것을 발견하는 거죠. 사회는 발달장애인에게 정해진 곳에 안전하게 있으라고 몸도 힘드신 데 가만히 있으라고 하죠. 그런데 우리는 적극적으로 사회 안에 개입하겠다, 껴달라 이러고 있는 것이거든요. 우리를 사회 구성원으로 만들라고, 노동자로 만들라고. 우리가 노래로 춤으로 그림으로 계속 뭔가를 말할 테니까, 보고 듣고 하라고. 언어로 소통하지 않는 사람, 언어로 표현하지 않는 사람, 언어 표현이 다른 사람, 누군가와 딱 붙어서 다니는 사람을 우리를 통해서 좀 더 많이 만나고 경험하라고. 그래서 결국엔 어떻게 같이 살 것인가를 생각하라고”2) 말한다. 우리는 우당탕탕탕, 하는 박자에 맞춰 우당탕탕탕, 춤춘다.

# 4

쏟는 춤, 흘리는 춤, 부딪히는 춤을 춘다

우리는 매번 쏟고, 자주 흘리고, 날마다 부딪히니까

우리는 비장애중심 사회의 문턱에 걸려 우당탕탕탕하며 쏟아지는 존재들이다. 물리적 문턱, 감각적 문턱, 관계적 문턱에 매번 걸려 넘어져 와장창창창 깨지는 존재들이다. 우당탕탕탕한 이후에야 비로소 시야에 들어오는 존재, 누군가는 민폐, 누군가는 동정, 누군가는 혐오, 누군가는 시혜의 대상으로 바라보는 눈총이 함께 쏟아진다. 효율적이고 합리적으로 세팅된 세계에서 우당탕탕탕 쏟아져 와장창창창 깨질 수밖에 없는 우리를 두고, 사회적 부담이라고, 공동체의 수치라고, 개인의 불행이라고 말하여 장애인 거주시설과 방구석으로 몰아넣었다.

# 5

웃으며 울기 시작할 것 같은 춤

언제 울어도 이상할 것 없는 춤

우리는 각각 6살, 7살, 8살… 지역사회에서 쫓겨났다. 학교에 앉아 교과서를 펼치기 전에 장애인 거주시설로 쫓겨났다. 집 전화번호를 다 외우기도 전에 쫓겨났다. 12살, 19살, 21살… 첫 월급을 받아보기 전에, 자기소개서를 써보기도 전에 쫓겨났다. 집에서 민폐다. 부모의 희생이다. 정상 인류의 실패다. 세계의 오물이다. 울컥하는 밤이다. 멸치맛 아이스크림이다. 우리는 장애인이라서 방출–적출–배출–축출–퇴출되었다. 우리는 이 세계의 킬러 문항이다. 아무도 풀어보려 하지 않는다. 문제 낸 놈이 누구야! 묻지 않는다. 공동체의 바깥. 가족만큼 슬픈 건 없다.

# 6

빼앗기고 버려진 경험들의 조각들, 잔해들, 먼지들 속에서

우리는 산산조각난 춤을 추지

뒷집, 옆집, 앞집이 없는 집. 이웃집이 없는 시설에 갇혀 베개를 껴안고 우는 8. 고개를 들고 눈을 마주치는 것도 겁내야 하는 10. 코를 후비는 것도 조심해야 하는 12. 주머니에 두 손을 넣고 절대 빼지 않는 20. 신발에 자기 이름을 써놓아야 하는 32. 정해진 시간에 일어나고 정해진 시간에 잠을 자고 정해진 밥을 먹어야 하는 37. 신경안정제를 강제복용해야만 하는 41. 통치되는 집. 창문 너머 날아다니는 까치를 보며 부러워하는 42. 벽만 바라보며 머리를 찧으며 지낸 49.

# 7

춤 선생님이 말했어

“몸 안에서 지구를 꺼내 보세요”

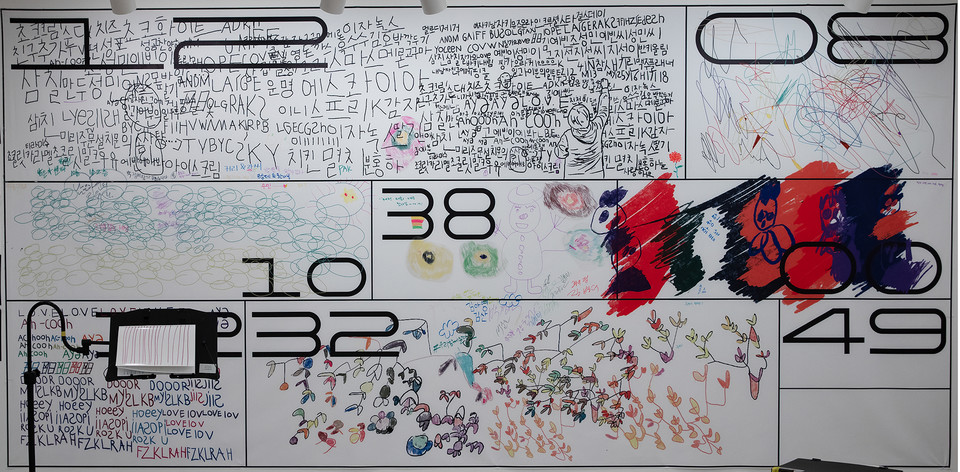

노들에스쁘와의 전시장 벽면에 가로 4.7미터, 세로 2.3미터의 「그림의 벽」이라는 작품이 걸려있다. 그래픽 천에 프린트를 한 작품으로 8개의 분할된 직사각형 안에 49, 38, 32, 12, 10, 08, 00 숫자들이 담벼락 벽돌처럼 쌓여있다. 이 숫자들은 뭔가요?

노들에스쁘와 댄서들이 각각 장애인 거주시설에서 생활했던 햇수요.

49년이라고요?

탈탈탈팀 & 김유미, 「그림의 벽」, 2022, 그래픽 천에 프린트, 가로 4.7미터 × 세로 2.3미터

# 8

슬픔을 퍼먹은 지구, 침 흘리는 지구

덜덜 떠는 지구, 기쁨을 삼킨 지구

벽에서 숫자들이 춤추며 걸어 나온다. 8, 10, 12, 20, 32, 37, 41, 42, 49들이 증언을 몸에 걸치고 나온다. 1 2 3 4 5 6 7 8 싫어 싫어 싫어 9 10 때리지마 때리지마 때리면 안돼 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 제가 어렸을 때요 우리 할머니 할아부지 가요. 병신, 병신, 병신 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 죽었대 시설에서 많이 맞았나봐 지적장애인이래 맞아서 죽었대 33 34 35 36 37 개새끼 개새끼 개새끼 38 39 40 41 아으아으으아으으 42 너 누구야? 누구? 45 46 47 48 49 선생님, 근데 지옥은 어디 있는 거예요?

# 9

사실 우리의 지구는 둥글지 않습니다!

지구는 하나가 아닙니다!

우리의 춤은 다른 지구를 이륙시킨다

우리는 노들야학 봉고차를 꽉꽉 채워 타고 지난 8년간 장애인 거주시설과 지역사회를 오가며 ‘노들에스쁘와’를 징검다리 삼아 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열명, 모두가 ‘탈시설’ 했다. 거주시설을 오고 가던 노들야학 봉고차도 8년 만에 운행을 끝냈다. 옆집, 앞집, 뒷집이 있는 지역사회로 우당탕탕탕 돌아왔다.

우리는 춤추며 한 조각 두 조각 지역사회로 우당탕탕탕 돌아왔다. 산산이 부서진 삶의 조각들을 함께 맞춰나가는 눈맞-춤, 손맞-춤, 발맞-춤을 추는 맞-춤을 추며, 환호하고 손뼉 치며 춤을 춘다. 춤의 너머를 춘다. 우리의 춤은 장애/비장애, 정상/비정상, 보편/특수라는 고체화된 규범적 감각을 출렁출렁 넘어설 것을 요청한다. 우리를 설명하려 할 때 만나게 되는 언어의 한계에서 등장하는 출렁이는 낯선 감각, 액체적 세계감을 요구한다. 출렁이고, 철렁이고, 글썽이고. 넘실대고, 흐르고, 잠기고, 젖고, 스미며, 이분법적 질서로 고정된 “천박한 감각의 고정관념을 버리도록 하자!”(니체)고 요청한다. 무수히 고유한 존재들과 평평한 관계를 맺기 위해 세계는, 사회는, 우리는, 당신은, 나는 조금 더 급진적으로 출렁거려야 한다. 단지, 세계 속에서 함께 존재하는 것이 아니라, 세계와의 관계 속에서 저마다 고유하게 움직이는 이 몸들과 뒤섞여 함께 존재를 실행시키는 것이다.

# 10

발을 굴리며, 손을 뻗으며, 어깨를 흔들며

우리가 사랑할 만한 지구를 짓는다

지구가 춤출 때까지

다시 돌아온 우리는 춤추며 정상/표준/일반의 공동체와 다시 한번 부딪치고자 한다. 무어라 이름 붙일 수 없는 춤으로, 광활한 질문과 가능성이 되려고 한다. 세계는 주어진 것이 아니라 새롭게 재발명되어야 하는 것은 아닌지 묻고자 한다. 우리는 지난 3년간 마로니에공원, 이음 센터, 서울시의회, 성북광장, 북토크 현장, 세종문화예술회관 등에서 춤추었다. 우리의 춤 공연을 본 많은 비장애인은 자신도 모르게 낯선 기분 속으로 거듭(re) 휘말려(volution) 들어가 출렁였던 순간을 고백했다. “도대체 이게 뭔가요? 뭐라고 말해야 할까요?” 난감, 감각적 혁명의 시작점이다. 당신은 당신을 재발명해야 한다.

# 11

실례지만, 혹시

꽃게 아이스크림 드셔보셨나요?

초코크림 순대 드셔보셨나요?

다시 돌아온 우리는 지구를 재발명하기 시작했다. 리듬을 재발명한다. 사랑을 재발명한다. 감각을 재발명한다. 아름다움을 재발명한다. 정치를 재발명한다. 미래를 재발명한다. 이곳과 저곳의 ‘사이’를 재발명한다. 우리가 돌아와 재발명한 이곳. 열등한 몸짓이 없고, 인간 이하로 결핍을 증폭시키는 가치 체계가 없고, 단 하나로 고정된 정체성도 없이 오직 과정으로서 출렁이며 흐르는 춤의 공동체. 저마다의 고유한 몸들이 만나 정전기가 튀는 춤, 정상성에 구멍을 내며 견고한 비장애중심주의를 누수시키는 춤, 추방에서 돌아온 잔존자로서 파국과 해방을 모두 끌어안은 춤.

# 12

그럼, 한번 맛보시겠어요?

나는 우리의 춤을 통해 “사람들에게 그들의 존재가 지니고 있는 의미를 터득시키고자 한다. […] 인간이라는 먹구름을 뚫고 내리는 번갯불을.”(니체) 아름다움을, 기쁨을, 재발명되고 있는 세계를. 이곳으로 여러분을 초대합니다.

“다른 사람들 눈에는 어떻게 비칠까. 보잘것없는 사람, 괴벽스러운 사람, 비위에 맞지 않는 사람, 사회적 지위도 없고 앞으로도 어떤 사회적 지위를 갖지도 못할, 한마디로 최하 중의 최하급 사람……. 그래, 좋다. 설령 그 말이 옳다 해도 언젠가는 내 작품을 통해 그런 기이한 사람, 그런 보잘것없는 사람의 마음속에 무엇이 들어 있는지 보여주겠다.” (빈센트 반 고흐, 「테오에게 보내는 편지」 중, 1882년 7월 21일) 그런 보잘것없는 사람들의 춤 속에 어떤 해방이 깃들어있는지, 해방된 몸들이 어떤 환호를 지르며 세계를 춤추듯 나아가고 있는지, 당신에게 보여주겠다. 와서 보고, 듣고, 느끼고, 환호하고, 춤추며 세계 감각을 혼란 속으로 휘말려 들게 할 춤의 자리로 당신을 초대한다.

○ 일시: 2024년 11월 1일 금요일 19시 30분 / 11월 2일 토요일 14시, 17시

○ 장소: 이음아트홀 (혜화역 2번 출구, 한국장애인문화예술원 5층)

○ 출연: 노들에스쁘와

○ 음악: 동녘, 오마르(Omar Benassila)

○ 예약: https://booking.naver.com/booking/12/bizes/667731/items/6246037?preview=1&tab=details

1) 보코, 『춤과 땡땡』, 쿠나디아, 2022, 47쪽.

2) 최선영 외, 『좁은 지대에서 넓게 펼치는 질문』, 한국장애인문화예술원, 2022, 108쪽.

* 필자 소개

서한영교 작가. 노들장애인야학교사. 시를 읽고, 번역하고, 가르치고, 쓴다. 시, 를 살아내고 있는 수상한 자들을 쫓다 보니 노들야학과 전국장애인차별철폐연대를 만났다. 이곳에서 시, 는 종이 위 단어로 현존하는 것이 아니라 삶을 일으키는 사건으로 펼쳐진다는 것을 혹독하게 배우고 있다. poetrypunx@gmail.com