덜 아파도 물리치료, 더 아파도 물리치료

비급여 항목은 비싸서 물리치료밖에는…

그런데 복지부는 물리치료 많다고 “과잉 진료” 운운

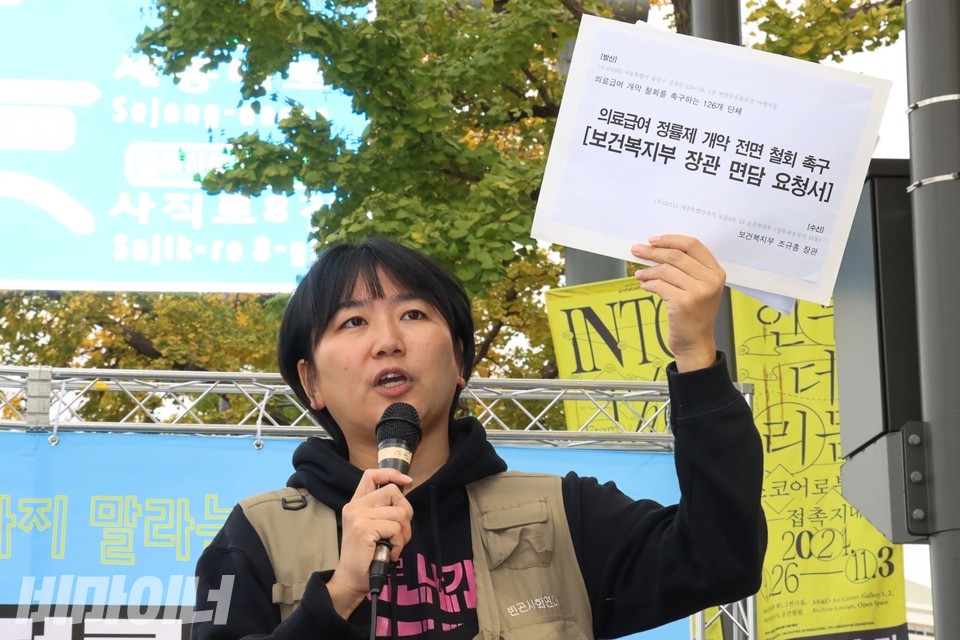

수급자들, 공개 항의면담 요구… 복지부 답변 無

의료급여 수급자들이 서울시 종로구 정부서울청사 앞에 모여 보건복지부를 규탄했다. 복지부가 다음해부터 의료급여 본인부담 제도를 정액제에서 정률제로 바꾸겠다 한 것에 분노했다.

수급자들과 기초법바로세우기공동행동 등 126개 단체는 지난달 29일 오후 2시, ‘의료급여 정률제 개악 철회 촉구 결의대회’를 열고 “정률제 개악안을 전면 철회하라”고 요구했다.

- 소득은 생계급여뿐, 치료는 물리치료뿐, 정률제 도입되면 방법은 치료포기뿐

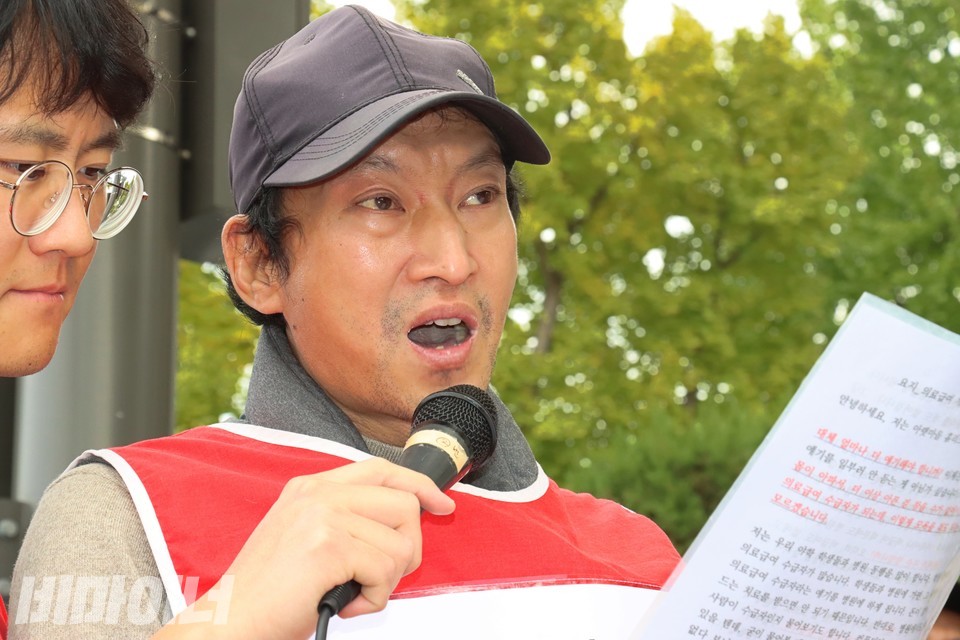

이날 결의대회 참여자들은 의료급여 수급자인 자신과 동료의 상황을 상세히 언급했다. 그리고 정률제 때문에 예상되는 피해를 크게 우려했다.

“온몸을 쓸 수 없는 척수장애인이자 의료급여 1종 수급자입니다. 재활치료와 치과진료를 받기 위해 한 달에 한 번씩 재활병원과 치과에 갑니다.

지금도 병원에 갈 때마다 비급여 의료비가 얼마나 들지 걱정됩니다. 그런데 이제 급여 치료마저 정률제로 바뀐다는 얘기를 듣고 ‘대체 얼마나 많은 의료비를 내게 될까’ 걱정합니다. 의료기관에 가기 전에 의료비가 얼마나 들지 누가 알려주기라도 합니까?” (추경진 전국장애인건강권연대 활동가)

“홈리스야학 학생 중에는 의료급여 수급자가 많습니다. 병원 가면 꼭 의료급여 수급자라고 얘기합니다. 돈이 많이 드는 치료를 받으면 안 되기 때문입니다. 어떨 땐 우리가 돈이 없어서 제대로 된 치료를 못 받는 게 아닌가 싶습니다.

가난한 사람들이 몸이 아파서 의료급여 수급자가 되는데 복지부가 이렇게 (수급자에게) 모욕을 줘도 되는 건지 모르겠습니다. 생계급여도 부족해서 살기가 팍팍한데 의료비까지 더 내라니요. 물가가 높아서 좋은 음식을 잘 챙겨 먹지도 못하는데. 대출 받아서 병원 가라는 얘깁니까?

의료급여 1종 수급자인 저는 비급여 항목 때문에 치료를 포기한 적이 있습니다. 지인에게 의료비를 빌리기도 했습니다. 상황이 이런데, 뭐? 수급자가 병원에 막 다닌다고? 기가 막히고 코가 막히는 말입니다. 수급자는 이 세상 물가가 비싸단 걸 누구보다 잘 아는 사람들입니다, 이 사람들아!” (요지 홈리스야학 학생회장)

‘오른쪽 어깨 인대가 끊어져 고통이 심해도 병원에 갈 엄두를 내지 못했습니다. 의료급여 받는데 무슨 걱정이냐 하겠지만 비급여 항목 의료비를 마련할 수 없어서 치료를 미뤘습니다.

통증이 너무 심해지면 물리치료 받고 진통제만 먹었습니다. 의료급여 정액제로도 해결할 수 없는 상황인데 정률제로 바뀐다면 진통제 먹으며 버텨야 합니다.’ (60대 남성 서 모 씨. 조영현 강북주거복지센터 사회복지사 발언 재구성)

‘8세 아들과 삽니다. 아이는 선천적 중증뇌병변장애인으로 호흡기를 사용합니다. 정기적으로 3차 병원인 대학병원 진료를 받습니다. 병원 갈 때마다 적게는 12만 원에서 많게는 25만 원까지 본인부담 비용이 듭니다.

(소득은 생계급여) 수급비가 전부입니다. 의료비 지출이 많은데 정률제로 바뀌면 도저히 생활할 수 없게 됩니다. 아이 상태는 악화하고 더 큰 의료비가 발생할지 모릅니다. 결국 치료를 줄이거나 포기하게 될 것입니다.’ (30대 여성 안 모 씨. 조영현 강북주거복지센터 사회복지사 발언 재구성)

‘어려서부터 병치레가 잦았습니다. (현재는) 국립중앙의료원에서 소화기내과, 신경과, 피부과 진료를 정기적으로 받습니다. 갑자기 몸이 안 좋아지면 동네의원에 갑니다.

몇 주 전부터는 어깨와 목에 통증이 심해져 일주일에 두 번, 동네 정형외과에 가서 주사도 맞고 물리치료도 받습니다. 회복이 더뎌 치료가 언제 끝날지 알 수 없습니다.’ (동자동 쪽방주민, 40대 남성 정 모 씨. 박승민 동자동사랑방 활동가 발언 재구성)

‘정기적으로 안과, 신경과, 소화기내과에 다닙니다. 무릎이 좋지 않아 절뚝거리는 다리 때문에 정형외과 치료도 계속 받습니다. 하지만 통증이 매일 찾아옵니다. 잠시라도 통증을 잊기 위해 인근 병원에서 물리치료를 받습니다.’ (동자동 쪽방주민, 70대 여성 ㄱ 씨. 박승민 동자동사랑방 활동가 발언 재구성)

- 물리치료밖에 못 받는 현실인데 물리치료 많아서 “과잉 진료”?

위 발언을 자세히 들여다 보면 공통점이 있다. △장애, 가난 등으로 인해 여러 병원에 정기적으로 가야한다는 것 △많이 아파도 본인부담금이 큰 비급여 항목 치료를 받게 될까 봐 물리치료를 자주 받는다는 것 △소득이 생계급여(1인 가구 기준 713,102원)뿐이라는 것 등이다.

정리하면 이렇다. 의료급여 수급자는 적은 생계급여 내에서 의료비를 해결해야 한다. 그러려면 본인부담금이 적은 급여 항목 치료를 받아야 한다. 저렴하고 접근성이 높은 치료는 물리치료다. 그래서 통증이나 질병의 실질적 치료 여부와 상관없이 물리치료를 자주 받을 수밖에 없다.

실제 통계를 봐도 물리치료 건수가 다른 치료보다 압도적으로 많다. 국가승인통계인 ‘2021년 한국의료패널 연간데이터’를 보면 알 수 있다.

의료급여 1·2종 수급자가 의과 외래를 방문해 진료받은 내용을 보면 물리치료가 599건(36.2%)으로 매우 높다. 한방 외래 방문 시 한방 물리치료를 받은 건수도 715건(80.4%)이나 된다.

수급자는 대부분의 통증과 질병을 물리치료료 떼울 수밖에 없는 상황인데 복지부는 의료급여 수급자의 “과다 의료 이용 사례”, “불필요한 과잉 진료 사례”로 물리치료를 든다. 수급자의 현실을 고려하지 않은 주장이다.

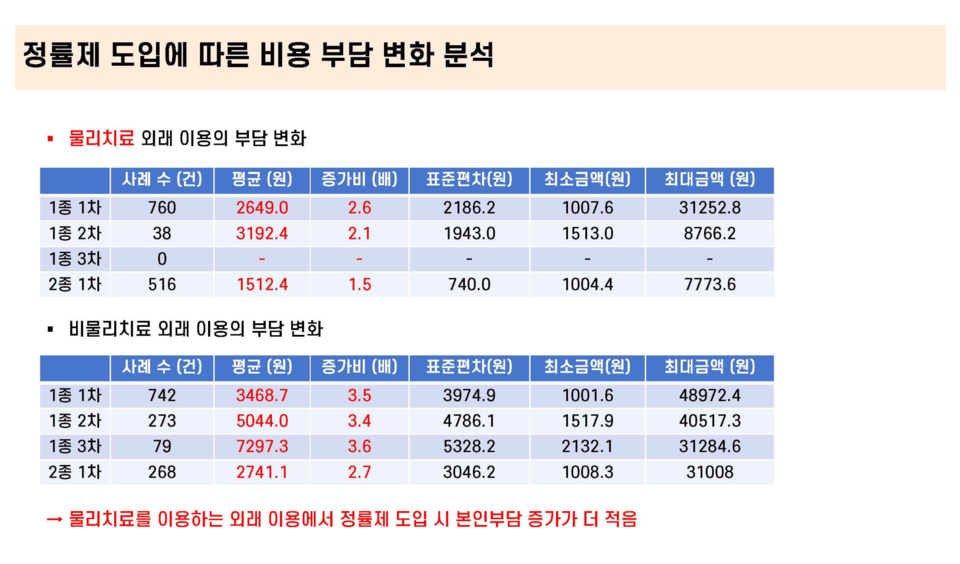

정률제 도입으로 물리치료 건수를 낮출 수 있을까? 정성식 시민건강연구소 건강정책연구센터 연구원이 위 통계를 가지고, 정률제를 도입하면 수급자의 본인부담금이 얼마나 되는지 분석해 봤다.

분석 결과, 물리치료와 비물리치료 모두 정률제 때문에 본인부담금이 증가하지만 물리치료의 증가율이 더 낮을 것으로 예측됐다. 쉽게 설명하면 정률제가 도입돼도 의료급여 수급자들은 물리치료를 더 선호하게 될 수 있다. 본인부담금이 적기 때문이다.

정률제를 도입하면 물리치료 “과다 이용”을 줄일 수 있다는 복지부 예측은 빗나갈 것으로 보인다. 의료급여 수급자들은 여전히 물리치료를 선호할 거고, 물리치료로는 도저히 해결할 수 없는 중증 환자는 전보다 의료비 지출이 크게 늘어나 치료 자체를 포기하게 될 수 있다.

- 미충족 의료 경험 많아질 것… 작은 병이 큰 병 될 위기

결의대회에서는 복지부의 이 같은 행태에 대한 비판이 쏟아졌다.

먼저 정률제가 도입되면 미충족 의료 경험을 겪는 수급자가 많아질 거란 지적이 있었다. 미충족 의료 경험이란 아파도 의료비가 무서워 치료를 제때 못 하거나 포기하는 경험을 말한다.

추경진 전국장애인건강권연대 활동가가 “의료기관에 가기 전에 의료비가 얼마나 들지 누가 알려주기라도 합니까?”라고 따져 물은 것이 바로 미충족 의료 경험에 해당한다. 의료비가 얼마나 나올지 알 수 없고, 혹시나 비싸게 나올까 봐 치료를 포기하게 될 수 있다.

조영현 강북주거복지센터 사회복지사는 “정률제는 질병의 조기 발견과 치료를 어렵게 만들 거다. 아파도 병원 가는 걸 미루게 되기 때문”이라며 “의료비 지출이 많은 분들의 경우 주거비를 병원비로 쓰고 임차료가 밀려 (강북주거복지센터에) 도움을 요청하는 사례가 종종 있다”고 말했다.

박승민 동자동사랑방 활동가도 “정률제는 천 원 한 장 쓰는 것도 몇 번을 망설이는 가난한 이에게는 (아파도) 참을 만큼 참으라는 제도”라고 비판했다.

복지부의 “과잉 진료” 주장을 규탄하는 목소리도 있었다.

박승민 활동가는 “나이가 들수록 몸은 아프고 병원 갈 일은 늘어나는 게 당연하다. 빨리 회복할 수 있는 치료법이 있어도 비급여 항목이라 동자동 쪽방주민은 대부분 포기하고 급여 항목 범위에서 치료받는다. 그러다 보니 회복이 더디고 병원에 자주 갈 수밖에 없다”고 지적했다.

결의대회를 공동주최한 126개 단체도 “의료급여 수급자는 고령화율, 만성질환율, 장애보유율 등이 높아 의료 필요도가 높을 수밖에 없다”며 의료급여 수급자 진료비와 건강보험료를 내는 사람들의 진료비를 동등하게 비교할 수 없다고 강조했다.

의료급여 수급자들은 결의대회를 끝내고 복지부에 ‘공개 항의면담’을 하자고 요구했다. 참여 인원 제한 없이, 공개된 자리에서, 정률제 전면 철회에 대한 수급자들의 목소리를 직접 듣고, 사회적으로 논의하자는 취지다.

조규홍 복지부 장관에게 오는 8일까지 답변을 달라고 요구한 상태다. 비마이너는 복지부가 공개 항의면담에 응할 건지 일주일간 확인했지만 복지부의 답변을 들을 순 없었다.