‘향유의집’ 거주인과 임직원이 함께 통과한 연대의 기록

4월 30일, 이음센터 이음홀에서 출간기념회 열어

“나는 장애운동을 하면서 놀라운 변화들을 많이 보았지만 이만큼 멋지고 아름다운 드라마는 보지 못했다. 한때 120명이 빽빽하게 살고 있던 향유의집엔 이제 아무도 살지 않는다. 그들 모두 지역사회로 돌아와 자기만의 집에서 자유롭고 위태로우며 기쁘고도 슬픈 자기만의 삶을 향유하고 있을 것이다.” (책 38쪽, 여는 글, 홍은전 작가)

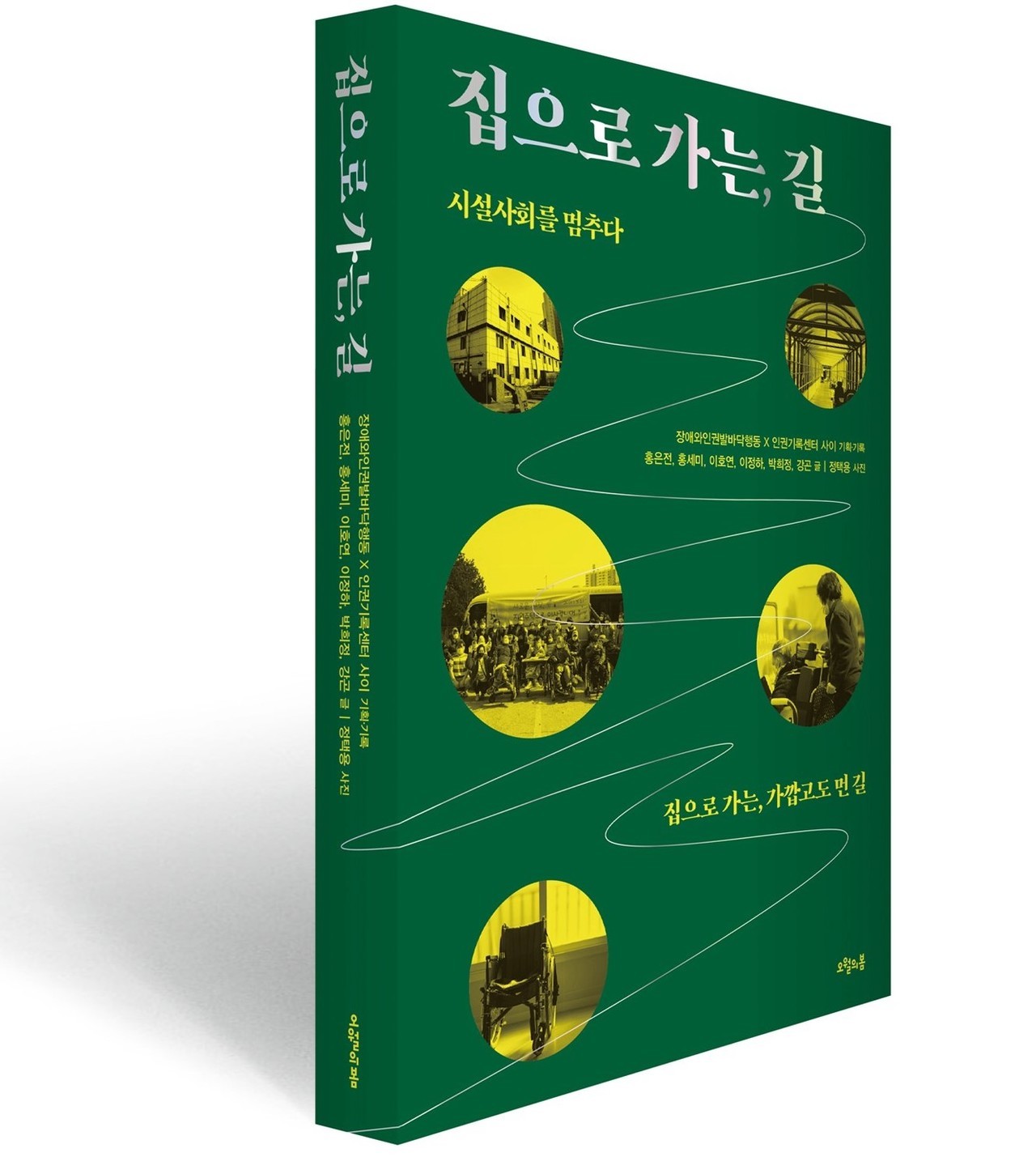

책 《집으로 가는, 길》(장애와인권발바닥행동·인권기록센터 사이 기획, 홍은전 외 5인 지음, 정택용 사진, 도서출판 오월의 봄, 1만 8000원)이 4월 20일 출간됐다.

시설에 살던 장애인들이 지역사회로 나오자 텅 비어버린 시설. 그 시설은 스스로 문을 닫았다. 언뜻 당연한 귀결로 보이지만, 거주인 자립 후 시설폐지는 한국 최초의 사례로 기록된다.

책은 지난 2021년 4월 30일 설립 36년 만에 문을 닫은, 김포 ‘향유의집’의 시설폐지를 둘러싼 놀랍고도 험난한 연대의 기록을 담고 있다.

이 기록의 시작은 2007년, 향유의집의 옛 이름인 석암베데스다요양원으로부터 시작한다. 시설거주인 한규선 씨는 석암베데스다요양원을 운영하는 석암재단이 거주인의 장애수당을 갈취했다고 고발했다. 거주인과 직원은 힘을 합쳐 석암재단의 비리를 증명할 자료를 모아 함께 싸웠다. 이에 장애와인권발바닥행동, 전국장애인차별철폐연대 등 외부의 장애운동단체와 결합하며 시설문제를 세상에 더 크게 알리기 시작했다.

시설비리 문제를 위한 투쟁은 탈시설운동으로 확장됐다. 2008년 6월 4일 시설거주인 8인은 서울 마로니에 공원으로 무작정 나왔다. 훗날 마로니에 8인으로 불리게 된 김동림(48세), 김용남(51세), 김진수(59세), 방상연(38세), 주기옥(63세), 하상윤(37세), 홍성호(56세), 고 황정용(53세) 씨다. 이들은 마로니에 공원에 세간을 모아놓고, 서울시에 장애인이 지역사회에서 살 수 있는 ‘집’을 요구했다. 이들의 투쟁으로 서울시는 체험홈, 자립생활주택 등의 탈시설 정책을 시작하게 됐다.

이듬해인 2009년 석암재단은 사회복지법인 프리웰로 이름을 바꾸고, 초대 이사장을 비롯한 이사진을 진보적 인사로 교체됐다. 2018년에는 석암재단 시설비리 문제와 탈시설운동을 함께했던 김정하 장애와인권발바닥행동 활동가가 이사장으로 부임했다. 이때부터 거주인의 지역사회 자립을 기반으로 한 탈시설 계획이 가속화됐다. 그리고 3년 만에 시설폐지라는 성과를 냈다.

향유의집 시설폐지 과정에는 힘찬 투쟁과 성취만 있는 것은 아니다.

책은 임직원의 목소리도 함께 담는다. 노동자들에게는 향유의집이 사라지는 것은 일터가 사라지는 것이었다. 그럼에도 이들은 거주인들이 자립생활 후 변해가는 모습을 보며, 서서히 탈시설-자립생활의 중요성을 깨닫게 된다.

또한, 탈시설한 장애인의 삶을 통해서는 장점만 있는 것은 아니라고 말한다. 여전히 지역사회의 삶이 힘겨운 이들의 이야기를 여과없이 전함으로써 탈시설이 지닌 진정한 의미를 내보이고자 한다.

탈시설은 시설과 시설 밖의 주거 문제에 그치는 것이 아니라, 장애인과 비장애인이 맺고 있는 차별적 관계를 근본적으로 바꾸는 것이다. 책은 그 관계를 가감없이 보여줌으로써 시설 밖에서의 장애인과 비장애인의 관계 변화의 물결을 일으키고자 한다.

한편, 《집으로 가는, 길》은 향유의집 시설폐지 1년이 되는 오는 30일 혜화역 이음센터 5층 이음홀에서 출간기념회를 연다. 향유의집 탈시설 당사자, 직원, 임직원, 기록자가 출연할 예정이다. 출간기념회는 장애와인권발바닥행동 페이스북에서도 생중계된다.