2022년의 최옥란 기초생활수급자의 목소리 ③ 차○○

근로능력평가와 자활사업 참여 경험

[편집자 주] 최옥란 열사 20주기에 맞춰 국민기초생활보장제도의 올바른 개정을 위한 콘퍼런스 ‘기초생활수급자의 눈으로 보는 2022년 한국의 오늘’이 지난 1일 국회에서 열렸습니다. 콘퍼런스에서는 2022년을 살아가는 기초생활수급권자들이 이 제도가 자신의 삶을 어떻게 옥죄고 있는지 증언했습니다. 비마이너는 이날 발표된 글을 당사자 동의를 받고 게재합니다. 당사자들의 증언은 기초생활보장제도가 어떻게 나아가야 할지를 알려줍니다.

조건부수급자로 일하는 차○○입니다. 어느 날 맹장 수술을 받았는데 수술이 좀 컸어요. 허리 어디를 잘못 건드렸는지 수술 이후에 허리를 영 못 쓰게 되었습니다. 원래 하던 일은 도매 정육점에서 고기 가는 일이었는데 그 뒤로는 일을 못 하게 되었습니다.

이후 생활이 안 좋아지고, 수급을 받게 되었습니다. 처음 수급신청을 할 때는 겉으로 멀쩡해 보이는데 수급신청을 왜 하냐는 오해도 받았습니다. 배에 있는 큰 수술 자국을 보여준 이후에 자활사업에 참여하게 되었습니다. 처음에는 이런저런 자활사업에 참여하다가 몸이 더 안 좋아진 지금은 ‘근로유지형’ 자활에 참여했습니다. 동네 청소를 하는 일입니다. 일을 하는 것은 좋고 보람도 있지만, 문제점도 너무 많습니다.

첫째, 임금이 너무 적습니다. 그래도 일을 하는 것인데 한 달 150만 원도 되지 않는 돈으로 생활하는 것은 버겁습니다. 지금은 자활사업 참여비와 급여를 합해 대강 105만 원 언저리가 됩니다.

둘째, 일하는 사람으로서 보람이나 여유를 느낄 수 없는 제도 운영이 답답합니다. 노동자로 일할 때는 휴가도 있고, 작업복도 있습니다. 자활사업에는 휴가도 없고, 요즘에는 조끼 하나도 지급하지 않습니다. 몇 년 전까지는 안전화라도 지급했는데 요즘엔 안전화도 없이 일주일에 70~80봉지씩 쓰레기를 치웁니다.

셋째, 내년이면 나이가 65세 넘는다는 이유로 자활사업을 그만두고 일반수급자가 되어야 합니다. 지금은 그래도 100만 원 정도를 벌지만, 일반수급자가 되면 월세 내고 나면 58만 원의 수급비만으로 생활을 꾸려야 합니다. 지금은 일반수급자보다 한 달에 약 20만 원 정도 더 벌고, 근로장려금을 받습니다. 생일이 지나면 근로장려금도 못 받고, 급여도 낮아지는 셈입니다. 그때부터는 사는 의미가 참 없을 것 같습니다.

자활 일자리가 바로바로 있는 것도 아닙니다. 제 이웃 주민은 이사 갔다가 참여하던 일자리에 자리가 없다고 참여하지 못하게 되고, 그것 때문에 곧 수급에서 탈락할 것 같다고 불안해했습니다. 동네마다 일자리가 있기도 하고 없기도 하고 차이가 납니다.

일이 없어 수급에서 탈락하거나 수급비가 낮아져서 제대로 된 생활을 못 하면 사람들은 절망을 느낍니다. 일하는 사람들이 충분히 보람을 느끼는 일자리가 되어야 합니다.

그러기 위해서는 수급자도 일하는 만큼 임금을 지급해야 합니다. 근로능력이 ‘있다, 없다’ 하는 것을 일방적으로 결정하는 것이 아니라 사람들이 스스로 결정할 수 있도록 해야 합니다. 이런 문제는 자활사업에 참여하는 저뿐만 아니라 수급자들이 공통적으로 겪는 문제입니다.

수급비가 나와도 방세 30만 원 정도를 내고 나면 55만 원 정도로 한 달을 삽니다. 제가 사는 동자동의 경우 도시락 등이 지원되니까 괜찮지만, 다른 동네로 가면 도저히 살 수 없습니다. 수급비로 반찬 사 먹고 생활하기 턱없이 부족합니다. 마트에 장을 보러 가면 이런저런 생필품을 사는 것만으로 5만 원이 금방 차버립니다.

이렇게 수급비가 낮다 보니 사람들은 새로운 취지를 가질 생각도 못 합니다. 당뇨가 있어 몸이 아픈 사람이라 하더라도 몸이라도 좀 움직일 수 있으면 덜 아플 텐데 외출이라도 해서 돈을 쓰면 한 달 살림이 안 되니까 그냥 방에서 시간을 보냅니다.

사람들이 경마장에 다니고 이런 게 나라에서는 나쁘다고 하지만 여름에 시원하니까 거기에 가는 사람들도 있습니다. 일을 조금 해서라도 부족한 수급비 문제를 해결하면 좋겠지만 그것도 어렵습니다. 예를 들어 일용직 노동을 한 사람이 다녀왔다 하면 고스란히 수급비에서 깎입니다. 1)

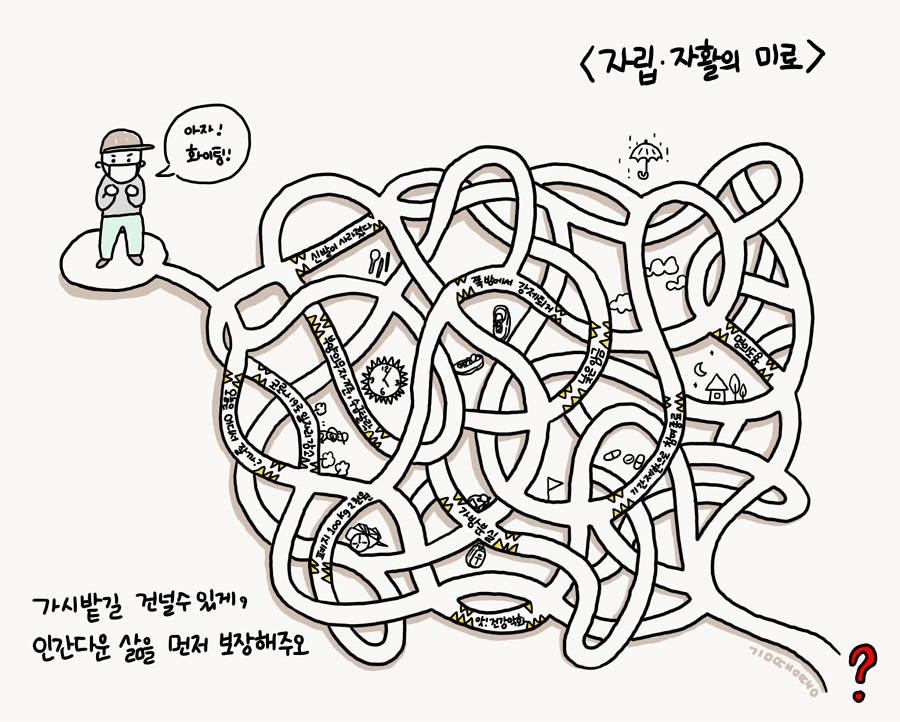

보통 수급자들은 몸이 아프다 보니 일한다고 해도 오래 할 수 있는 것이 아니라, 괜히 일했다가 수급에서 탈락하는 것보다 안 하는 게 낫겠다고 생각하게 됩니다. 얼마의 돈은 벌어도 수급에서 안 깎는다고 정해주면 할 수 있는 만큼 의욕을 내서 일하고 삶에 활기도 생길 텐데 그런 기회를 주지 않는 게 안타깝습니다. 수급자는 다른 일을 하면 안 되고, 일할 거면 수급에서 떨어진다고 하니까 수급자들은 수급을 탈출할 길이 없는 셈입니다.

몸이 아프니까 긴 일자리는 아니더라도 두어 시간 일할 수 있는 사람들은 자유롭게 할 수 있도록 해야 합니다. 또 한 가지 수급자 중에는 상처가 많은 사람들이 있습니다. 저와 함께 일하는 어떤 분은 공무원이 오라는 소리만 들어도 무서워서 안 가버리는 일이 있습니다. 오랫동안 사람들에게 당하고 살다 보니 제 주장을 하지 못합니다. ‘어떤 일 때문에 만나는 것이고’, ‘이런 얘기를 나눌 거다’라고 상세하게 알려주면 도움이 될 텐데 그러지 않는 경우가 많습니다.

또, 수급자들은 자활이나 수급에 대해 불만이 있어도 뒤에서만 많이들 이야기하지 앞에서는 잘 얘기하지 않습니다. 저는 칼자루 쥔 사람에게 얘기해야 뭐가 변하는 거라고, 뒤에서만 얘기하지 말고 앞에서 얘기해야 개선된다고 말합니다. 문제가 있으면 뒤에서만 끙끙대지 말고, 우리끼리만 말하지 말고 앞에서 같이 얘기해야 합니다.

얼마 전 주민센터에 갔다가 서울시가 시행하는 저소득 노동자 휴가비 지원사업을 보았습니다. 저소득 노동자들에게 휴가비를 지원한다는 말을 듣고 우리도 해당하나 싶어 물어봤는데, 수급자는 안 된다는 얘기를 들었습니다. 저소득 노동자뿐만 아니라 자활사업에 참여하는 사람들도 휴가비는 없기가 마찬가지고, 일을 하는 것도 마찬가지인데 수급자들은 이런 제도들에 접근할 수 없습니다.

이런 게 사람들의 마음에는 다 실망이 됩니다. 한국의 제도는 큰 틀만 보지 작은 틀을 못 보지 않나 싶습니다. 사람들을 진짜 살게 하는 게 뭔가, 그걸 보는 제도가 되어야 수급자들이 쳇바퀴 돌 듯 살지 않을 수 있습니다.

* * *

1) 근로소득에 대한 공제비율 30%가 도입되었지만 30%를 제외한 나머지 급여는 삭감되는 것이기 때문에 제도 변화에 대한 체감은 낮다.

자활센터인지, 아오지탄광 수준까지는 아니더라도

대부분 건강 문제가 있는 수급자들인데, 일의 강도가 높고

그나마 강제 일자리 배정입니다.

공장에서 일하는 것과 같은 수준임.

그럼, 일반 공장과 동일한 임금 및 복지를 주든지..

돈없고 힘없는 근로자들을 저렴한 인건비로

외국인 근로자보다 못한 처우(임금,근로시간,복지 등)입니다.